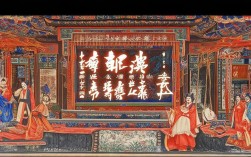

豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,是中国五大戏曲剧种之一,也是河南省最具代表性的地方剧种,它以河南方言为基础,融合中原地区丰富的民间艺术形式,历经数百年的发展,形成了独特的艺术风格,深受河南及周边地区民众的喜爱,被誉为“河南梆子”或“河南高调”,从乡村庙会的草台班子到城市大剧院的精致舞台,豫剧始终承载着河南的历史记忆、民俗风情与人文精神,成为连接中原儿女情感的重要纽带。

豫剧的起源可追溯至明末清初,由中原地区的民间小戏、民歌、说唱艺术等逐渐演变而来,早期的豫剧表演形式简单,多在集市、庙会等场合演出,以“地摊戏”为主,唱腔质朴粗犷,清代中后期,豫剧吸收了山西梆子、陕西秦腔等外来剧种的元素,逐渐形成了固定的声腔体系,被称为“河南梆子”,20世纪初,豫剧进入城市,出现了专业的剧团,表演内容和形式更加丰富,行当划分也日趋齐全,新中国成立后,豫剧在政府的扶持下迎来了发展的黄金时期,涌现出一批经典剧目和著名艺术家,艺术水平实现了质的飞跃。

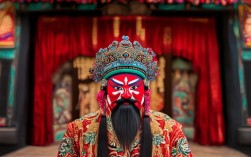

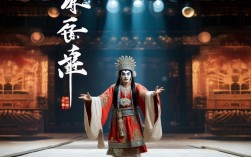

豫剧的艺术风格以“高亢激越、朴实豪放”著称,同时兼具细腻婉转的特点,其唱腔以梆子腔为基础,结合中州韵,通过真假声的转换,展现出极强的表现力——既能表现金戈铁马的豪迈,也能传达儿女情长的柔美,唱词多采用河南方言,通俗易懂,富有生活气息,贴近大众审美,在表演上,豫剧注重“以情带声、声情并茂”,既有文戏的细腻情感刻画,也有武戏的热烈火爆场面,生旦净丑各具特色:生行刚劲挺拔,旦行端庄妩媚,净行气势恢宏,丑行诙谐幽默,共同构成了豫剧艺术的丰富层次。

经过长期发展,豫剧形成了多个流派,各具千秋,常派(常香玉)以刚健明快、激昂高亢为特色,代表作《花木兰》《穆桂英挂帅》展现了巾帼英雄的豪迈气概;陈派(陈素真)委婉细腻、含蓄深沉,《宇宙锋》《春秋配》等剧目凸显了女性角色的内心世界;崔派(崔兰田)以悲怆凄美、哀怨动人闻名,《秦香莲》《三上轿》等悲剧作品感人至深;马派(马金凤)浑厚豪放、气势磅礴,《穆桂英挂帅》《对花枪》等塑造了经典的巾帼形象;阎派(阎立品)则端庄典雅、清新秀丽,《秦雪梅》《碧玉簪》等剧目展现了大家闺秀的温婉气质,这些流派在传承中创新,共同推动着豫剧艺术的发展。

豫剧的剧目题材广泛,既有历史故事、民间传说,也有现代生活题材,其中不乏经典之作,以下为部分代表性剧目概览:

| 剧目名称 | 类型 | 简介 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 历史剧 | 讲述北魏时期花木兰女扮男装替父从军,立下赫赫战功的故事,歌颂爱国情怀。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 历史剧 | 描写穆桂英晚年挂帅出征,保家卫国的壮举,展现杨家将的忠勇精神。 |

| 《朝阳沟》 | 现代戏 | 反映知识青年上山下乡的故事,充满乡土气息,是现代豫剧的里程碑之作。 |

| 《七品芝麻官》 | 古装喜剧 | 讲述唐成不畏强权、为民伸冤的故事,幽默风趣,彰显正义。 |

| 《秦香莲》 | 古装悲剧 | 讲述秦香莲被丈夫陈世美抛弃后告状的故事,揭露封建伦理的残酷,感人至深。 |

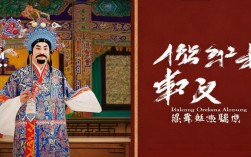

作为河南文化的“活化石”,豫剧早已融入中原儿女的日常生活,无论是乡村节庆的庙会演出,还是城市剧院的专业舞台,抑或是电视、网络平台的传播,豫剧始终以其独特的魅力吸引着观众,近年来,豫剧在传承中不断探索创新:通过数字化手段录制经典剧目,利用短视频平台扩大传播范围;创作反映时代精神的现代戏,培养年轻演员,让古老艺术焕发新生,从田间地头的“梆子腔”到国际舞台的“中原韵”,豫剧正以更加开放的姿态,向世界讲述河南故事。

FAQs

-

豫剧与其他地方戏曲(如京剧、越剧)的主要区别是什么?

答:豫剧与京剧、越剧在唱腔、语言、表演风格上差异显著,唱腔上,豫剧以梆子腔为主,高亢激越,充满乡土气息;京剧以西皮、二黄为主,旋律丰富,程式化程度高;越剧则采用江南方言,唱腔婉转柔美,多才子佳人题材,语言上,豫剧使用河南方言,通俗易懂;京剧融合中州韵与湖广韵,更具规范性;越剧保留吴语特色,温软细腻,表演风格上,豫剧贴近生活,质朴豪放;京剧讲究“唱念做打”的规范;越剧则以细腻抒情见长,动作柔美。 -

豫剧在现代社会如何实现有效传承与发展?

答:豫剧的传承需多措并举:加强基础教育,在中小学开设豫剧课程,培养年轻观众和演员;推动剧目创新,在保留经典传统剧目的同时,结合时代主题创作现代戏,增强时代感;借助现代科技,通过短视频、直播、数字剧场等形式扩大传播范围,吸引年轻群体;加大对豫剧院团和艺术家的扶持力度,鼓励人才培养,举办豫剧艺术节等活动,提升社会影响力,让豫剧在守正创新中焕发新的生机。