张馨月作为当代京剧舞台上的中坚力量,以其对传统剧目的深刻诠释与富有时代感的创新表达,成为连接京剧经典与当代观众的重要桥梁,她的全剧表演不仅展现了京剧艺术的深厚底蕴,更以细腻的人物塑造、精湛的技艺传承和多元的艺术探索,为这门古老艺术注入了新的活力,从经典骨子老戏到新编历史剧,张馨月的舞台足迹覆盖了京剧多个行当与流派,形成了兼具传统韵味与当代气息的独特艺术风格。

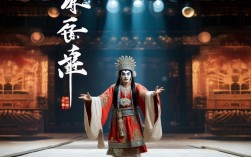

在张馨月的京剧全剧演绎中,传统剧目的传承与创新尤为突出,她深谙京剧“移步不换形”的艺术规律,在尊重经典的基础上,通过细节打磨与时代审美融合,让老戏焕发新生,例如在《霸王别姬》中,她饰演的虞姬不仅精准把握了“剑舞”的水袖功与身段韵律,更通过眼神与微表情的层次变化,展现出人物在楚汉相争背景下的悲情与刚烈,将“君王意气尽,贱妾何聊生”的决绝演绎得动人心魄,而在《贵妃醉酒》中,她突破程式化表演的局限,以“卧鱼”“衔杯”等绝活为基础,融入对杨玉环复杂心理的揣摩,将雍容华贵背后的失意与空虚传递得淋漓尽致,让这一经典剧目更具现代共鸣。

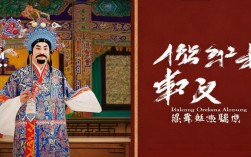

新编历史剧的创作则是张馨月艺术探索的另一重要维度,在《武则天》中,她突破传统旦行行当限制,以“青衣应工”为基础,融合“花脸”的刚劲与“老生”的沉稳,塑造出一代女皇从初入宫廷到君临天下的心路历程,剧中“立无字碑”一场,她通过大段【反二黄】唱腔,将武则天功过是非交缠的复杂情感展现得荡气回肠,唱腔时而高亢如裂帛,时而低回如抽丝,配合稳健的身段,成功塑造了一个立体丰满的历史人物,此类剧目不仅拓宽了京剧的表现题材,更展现了张馨月在传统框架内进行艺术突破的勇气与能力。

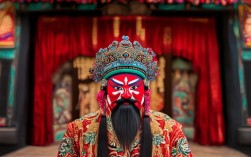

张馨月的艺术成就离不开对京剧综合素养的全面把握,她注重唱、念、做、打的有机统一,尤其在“念白”上独具匠心,无论是《锁麟囊》中薛湘灵的方言念白,还是《穆桂英挂帅》中佘太君的京白韵白,均能字字清晰、声传情韵,让听众通过语言便能感知人物身份与心境,在武戏方面,她虽以文戏见长,但在《扈三娘》《梁红玉》等剧目中,亦能展现扎实的武打功底,刀马旦的英姿飒爽与青衣的婉约深情相得益彰,形成刚柔并济的表演风格。

为更直观呈现张馨月的代表剧目特色,特将其部分经典全剧整理如下:

| 剧目名称 | 行当 | 核心看点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《霸王别姬》 | 青衣 | “剑舞”水袖功、四面楚歌的悲情氛围 | 以柔美身段塑造刚烈女性,唱腔融入“梅派”婉转,情感层层递进 |

| 《贵妃醉酒》 | 花衫 | “卧鱼衔杯”“醉步”等绝活,醉酒后的雍容与失意 | 突破程式化表演,眼神与微表情细腻,展现人物复杂心理 |

| 《武则天》 | 青衣/新创 | “立无字碑”大段【反二黄】,从才人到女皇的心路历程 | 融合多行当表演技巧,唱腔刚柔并济,塑造立体历史人物 |

| 《锁麟囊》 | 青衣 | “春秋亭赠囊”的温情、“楼寻球”的戏剧冲突 | “程派”唱腔幽咽婉转,念白方言化,人物转变层次分明 |

张馨月的京剧艺术不仅体现在舞台表演,更延伸至传承与推广领域,她积极参与“京剧进校园”活动,通过工作坊、讲座等形式,让年轻观众感受京剧魅力;她尝试与新媒体结合,在短视频平台演绎经典唱段,以“戏歌”“京剧混搭”等创新形式拓宽京剧受众群体,践行着“让京剧活在当下”的艺术理念。

相关问答FAQs

Q1:张馨月的京剧表演为何能吸引年轻观众?

A1:张馨月通过“传统为根、创新为翼”的艺术路径,成功拉近了京剧与年轻观众的距离,她严格遵循京剧艺术规律,在唱腔、身段等核心技艺上精益求精,确保了表演的纯正性;她在舞台呈现、叙事节奏和传播方式上主动创新,如融入现代灯光舞美技术、优化传统剧目的节奏张力、通过短视频平台推出“京剧小课堂”等,让年轻观众既能感受京剧的艺术精髓,又能以熟悉的语境接受这一传统形式,她对人物内心的深度挖掘,让经典角色更具当代情感共鸣,这也是吸引年轻观众的重要因素。

Q2:张馨月在京剧传承方面有哪些具体举措?

A2:张馨月对京剧传承的贡献体现在“传、帮、带”与“推、广、播”两个维度,在“传帮带”方面,她收徒授艺,将自己的表演经验与心得系统化传授给青年演员,同时参与国家京剧院的“青年人才计划”,通过排练指导、言传身教培养京剧新生力量;在“推广播”方面,她创办“馨月京剧研习社”,定期举办公益演出与讲座,降低京剧欣赏门槛;她还推动京剧与跨界艺术融合,如与交响乐团合作演出《京剧交响诗》,参与京剧主题音乐创作,让京剧艺术以更多元的形式走向大众,实现“活态传承”。