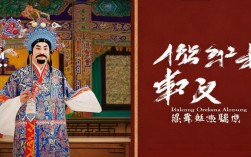

吴心平是豫剧发展历程中具有重要影响力的表演艺术家,其艺术生涯贯穿了豫剧从传统到现代转型的关键时期,以深厚的唱功、鲜明的人物塑造和对豫剧艺术的执着探索,为豫剧留下了宝贵的艺术遗产,作为活跃于20世纪中后期的豫剧名家,吴心平的艺术实践不仅继承和发扬了豫剧的传统精髓,更在剧目创新、表演风格上形成了独特的个人标识,其代表作品和艺术理念至今仍对豫剧界产生深远影响。

吴心平的艺术之路始于少年时代,自幼受中原戏曲文化熏陶,12岁便考入地方戏曲科班,主攻老生行当,科班期间,他系统接受了豫剧传统表演技艺的训练,师从多位豫剧前辈,打下了坚实的唱念做打基础,其嗓音条件得天独厚,音域宽广,音色醇厚,尤其擅长通过声腔的抑扬顿挫展现人物复杂的内心世界,在长期的舞台实践中,吴心平不拘泥于传统程式,而是在继承豫剧各流派(如常派、陈派等)唱腔特点的基础上,结合自身条件,形成了“以情带声、声情并茂”的演唱风格,既有豫剧特有的“河南梆子”的激昂高亢,又不失细腻委婉的情感表达,被观众誉为“豫剧老生的金嗓子”。

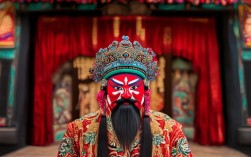

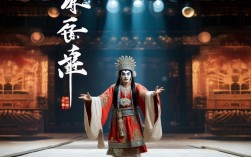

在剧目创作与表演上,吴心平深耕传统戏与新编历史戏两大领域,塑造了一系列经典舞台形象,他主演的《秦香莲》《三哭殿》《穆桂英挂帅》《十五贯》等剧目,均成为豫剧舞台上的标杆之作,以《秦香莲》为例,他饰演的包拯,突破了传统“黑头”行当的单一脸谱化塑造,通过眼神的凌厉、身段的沉稳与唱腔的苍劲,将包拯的铁面无私与悲悯情怀融为一体,尤其是“铡美案”一场中的“包龙图打坐在开封府”唱段,他运用“炸音”“脑后音”等技巧,将包拯的威严与愤懑展现得淋漓尽致,成为豫剧史上的经典唱段,在新编历史剧《十五贯》中,他饰演的况钟,则融入了京剧的表演元素,通过细腻的做工和层次分化的唱腔,塑造了一位刚正不阿、智勇双全的清官形象,推动了豫剧与兄弟剧种的交流融合。

吴心平对豫剧艺术的贡献不仅限于舞台表演,更体现在对豫剧艺术的传承与推广上,晚年时期,他积极参与豫剧“非遗”保护工作,整理个人艺术经验,培养青年演员,其弟子多已成为当今豫剧舞台的中坚力量,他参与录制了《豫剧全集·吴心平专辑》等音像资料,系统收录了其代表剧目选段,为豫剧艺术的留存与传播提供了珍贵范本,这些资料不仅涵盖了他最具代表性的唱腔,还记录了他对人物塑造、表演技巧的独到见解,成为研究豫剧表演艺术的重要文献。

以下为吴心平部分代表剧目及艺术特色概览:

| 剧目名称 | 行当 | 经典唱段/角色特点 | 艺术贡献 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 老生 | “包龙图打坐在开封府” | 突破“黑头”行当脸谱化,深化人物内心 |

| 《三哭殿》 | 老生 | 唐太宗劝谏、调解家庭矛盾的唱腔 | 展现帝王威严与亲情的矛盾统一 |

| 《穆桂英挂帅》 | 老生 饰 寇准 | 融合文武戏特点,唱腔刚柔并济 | |

| 《十五贯》 | 老生 饰 况钟 | 融入京剧元素,推动豫剧创新 | |

| 《花木兰》 | 老生 饰 花父 | 唱腔质朴深情,展现传统父女形象 |

吴心平的艺术生涯,是豫剧在时代变迁中坚守传统、勇于创新的生动缩影,他以毕生精力践行着“戏比天大,艺无止境”的艺术追求,其留下的舞台形象、唱腔技艺和艺术精神,已成为豫剧艺术宝库中不可或缺的组成部分,激励着一代又一代戏曲工作者传承发展这门古老而又充满活力的艺术。

FAQs

问:吴心平的唱腔在豫剧老生行当中有哪些独特之处?

答:吴心平的唱腔以“醇厚苍劲、声情并茂”为核心特点,他善于将豫剧传统唱腔的“梆子味”与细腻的情感表达相结合,尤其在“脑后音”“炸音”等技巧的运用上独具匠心,其演唱既保持了豫剧高亢激越的本色,又能根据人物需求调整节奏与力度,如《秦香莲》中包拯的唱段,既有铁面无私的威严,又有对百姓疾苦的悲悯,声腔与人物塑造高度统一,形成了“刚柔相济、情真意切”的个人风格。

问:吴心平对豫剧艺术的传承有哪些具体贡献?

答:吴心平的传承贡献主要体现在三个方面:一是整理个人艺术经验,通过《豫剧全集·吴心平专辑》等音像资料,系统记录了代表剧目唱腔与表演心得,为后世提供了学习范本;二是投身戏曲教育,培养出多名优秀青年演员,将自身技艺与艺术理念薪火相传;三是积极参与豫剧“非遗”保护工作,参与传统剧目复排与新编剧目创作,推动豫剧在当代的创新性发展,为豫剧艺术的活态传承奠定了坚实基础。