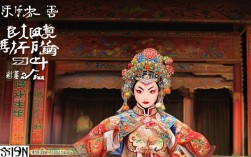

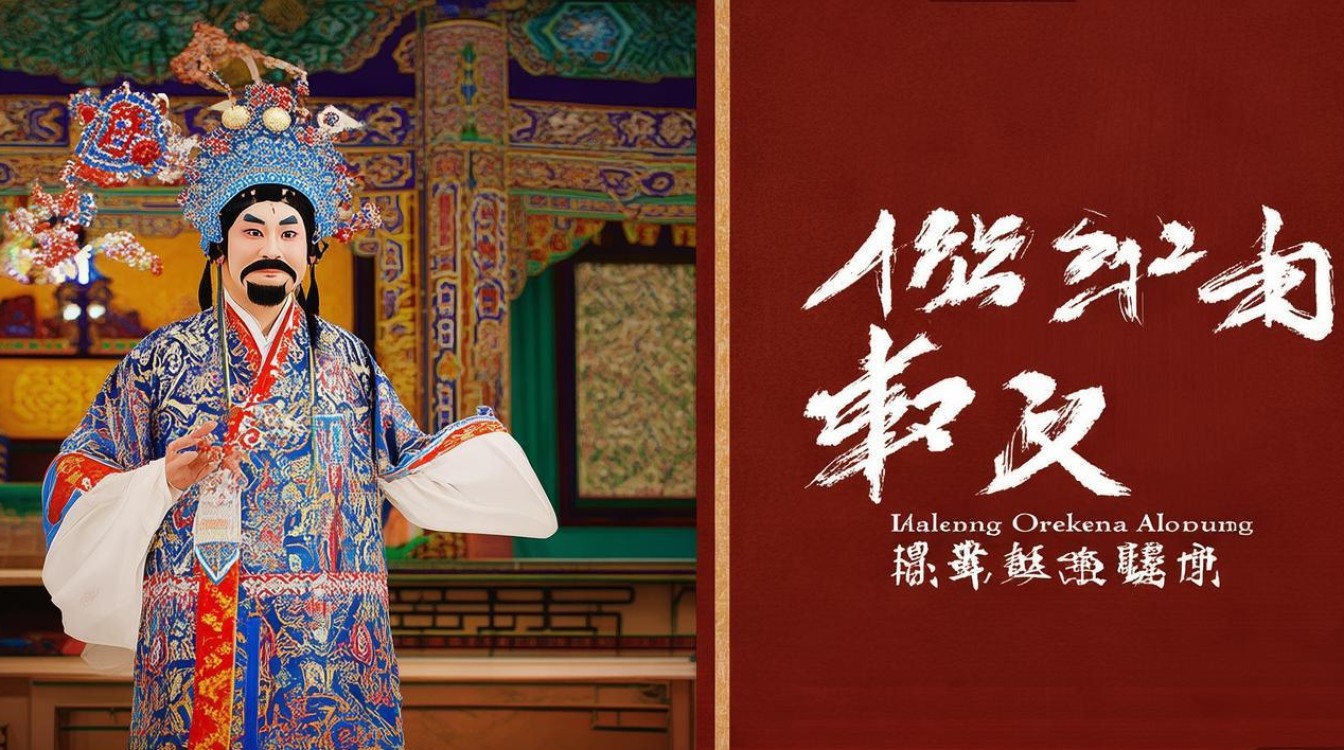

刘鸿声作为清末民初京剧老生行当的革新者,以“刘派”艺术独树一帜,其高亢挺拔的唱腔与激昂饱满的情感表达,为后世留下了宝贵的艺术遗产,近年来,随着京剧数字化保护的推进,《刘鸿声京剧专辑》的整理发行,让更多听众得以领略这位“老生三鼎甲”之外的重要流派创始人的艺术魅力。

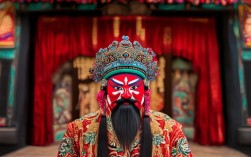

刘鸿声的艺术成就集中体现在唱功上,他开创的“刘派”以“脑后音”“擞音”为核心,唱腔刚劲而不失婉转,高亢中蕴含深沉,其演唱讲究“字正腔圆”,尤其擅长通过声音的抑扬顿挫塑造人物性格,如在《辕门斩子》中饰演杨六郎,“见国太打坐在宫院中”一段,以“嘎调”展现忠臣的愤懑与无奈,情绪层层递进,极具感染力,他提出的“三斩一碰”(《辕门斩子》《斩马谡》《斩黄袍》及《李陵碑》)系列剧目,成为检验老生演员功力的“试金石”,其唱腔设计既保留了传统老生的稳重,又融入了更多个人情感张力,形成了独特的艺术标识。

《刘鸿声京剧专辑》收录的唱段多源自早期珍贵录音(如民国时期唱片转录及现场实况录音),在数字化修复过程中,既保留了原汁原味的“刘派”韵味,又通过技术手段优化了音质,让听众清晰捕捉到刘鸿声演唱中“气口”的精准与“韵味”的醇厚,专辑内容以经典剧目为核心,具体如下:

| 剧目名称 | 代表唱段 | 唱腔特点 | 时长(约) |

|---|---|---|---|

| 《辕门斩子》 | “见国太打坐在宫院中” | 脑后音铿锵,嘎调激越,突出杨六郎忠直性格 | 8分钟 |

| 《空城计》 | “我本是卧龙岗散淡的人” | 慢板沉稳,流水板流畅,展现诸葛亮沉稳睿智 | 6分钟 |

| 《捉放曹》 | “听他言吓得我心惊胆怕” | 擞音运用细腻,表达陈宫的复杂心理 | 7分钟 |

| 《斩黄袍》 | “孤王酒醉桃花宫” | 唱腔跌宕起伏,体现赵匡胤的帝王气度与悔意 | 9分钟 |

| 《李陵碑》 | “叹杨家秉忠心大宋扶保” | 悲怆苍凉,脑后音与哀音结合,凸显杨老令公悲壮 | 10分钟 |

除经典唱段外,专辑还附有专家撰写的赏析文字,解读其唱腔设计的历史背景与艺术创新,为京剧研究者与爱好者提供了宝贵的一手资料。

刘鸿声京剧专辑的发行,不仅是对“刘派”艺术的抢救性保护,更彰显了京剧流派多元共生的文化价值,在京剧发展史上,刘鸿声打破了谭鑫培“无腔不学谭”的垄断格局,以“以声塑人”的艺术理念,丰富了老生行当的表现手段,其唱腔中的“擞音技巧”被后世老生演员(如马连良、谭富英等)借鉴融合,推动了京剧老生艺术的多元化发展,专辑中的录音作为20世纪初京剧舞台的“声音化石”,为研究京剧声腔演变、服饰道具、舞台调度等提供了重要依据,具有不可替代的历史文献价值。

相关问答FAQs

问:刘鸿声的“刘派”老生与谭派、马派在艺术风格上有何主要区别?

答:刘派以唱功为核心,强调“脑后音”与“擲音”的爆发力,唱腔刚劲挺拔,适合表现忠臣良将的激昂情绪;谭派(谭鑫培)则讲究“神韵”,唱腔婉转细腻,注重人物内心的刻画,风格更为内敛;马派(马连良)在继承刘、谭的基础上,融合做工与念白,唱腔“俏丽流畅”,表演潇洒飘逸,更突出“做派”的完整性。

问:刘鸿声京剧专辑中的早期录音在音质修复上面临哪些挑战?

答:早期录音(如民国时期唱片)因技术限制,普遍存在底噪大、频响窄、失真严重等问题,修复过程中,需通过AI算法分离环境噪音,均衡频率响应,同时保留原始录音的“颗粒感”——即刘鸿声演唱中特有的“擞音”细节,避免过度修复导致艺术韵味流失,部分唱片存在磨损划痕,需结合数字音频修复技术(如光谱分析)进行补全,确保唱段的完整性。