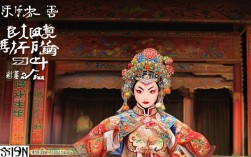

赵永伟作为当代京剧艺术领域的重要传承者与践行者,以其深厚的艺术功底、鲜明的流派特色和对传统剧目的创新诠释,在京剧老生行当留下了浓墨重彩的一笔,他的艺术生涯扎根于传统沃土,又不断探索时代审美,形成了兼具古典韵味与现代表达的独特风格,其表演涵盖多部经典剧目,为观众呈现了丰富立体的京剧艺术世界。

赵永伟自幼痴迷京剧,12岁考入中国戏曲学院附中,接受系统科班训练,后师从京剧表演艺术家李和曾、王世续等名师,李和曾作为马派传人,深得马连良先生神韵,其“情、韵、美”的表演理念对赵永伟影响至深;王世续则以其对谭派艺术的精准把握,为赵永伟打下了坚实的唱腔基础,在多年的研习中,赵永伟不拘泥于一门一派,而是博采众长,将马派的潇洒流畅、谭派的醇厚刚劲、余派的细腻含蓄融会贯通,逐渐形成了“以情带声、声情并茂,形神兼备、气韵生动”的艺术风格,他注重传统技法的严谨性,同时在人物塑造上融入对现代审美的理解,让经典剧目在当代舞台焕发新生。

赵永伟的舞台 repertoire 丰富多元,涵盖传统骨子老戏、新编历史剧及现代京剧改编作品,其中最具代表性的剧目如下:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 流派特征 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | 马派潇洒与谭派细腻结合 | “坐宫”段的西皮慢板唱腔情感饱满,“过关”段的眼神与身段展现人物矛盾心理 |

| 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 余派含蓄与马派刚毅交融 | “说破”一场的唱腔层层递进,将程婴的忍辱负重与忠义担当刻画入木三分 |

| 《将相和》 | 蔺相如 | 谭派沉稳与马派大气并重 | “挡道”段的念白铿锵有力,“负荆”段的表演展现胸怀天下的气度 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 余派韵味与个人风格结合 | “三探”段的唱腔沉稳大气,“焚城”段的眼神与水袖传递出运筹帷幄的智慧 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 融合多家老生流派特点 | “行路”段的二黄唱腔苍凉悲怆,“宿店”段的表演展现陈宫从犹豫到悔恨的心理转变 |

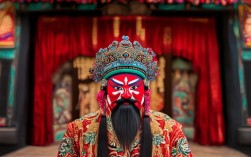

赵永伟的艺术特色可概括为“唱、念、做、舞”的浑然一体,在唱腔上,他注重“字正腔圆”,嗓音高亢而不失醇厚,行腔如行云流水,尤其在【西皮】、【二黄】板式的处理上,既保留了传统流派的韵味,又根据人物情感调整节奏与力度,如《四郎探母》中“叫小番”的拖腔,既保留了马派的潇洒,又融入了现代听众对情感张力的需求,念白方面,他讲究“抑扬顿挫”,韵白与京白结合自然,如《赵氏孤儿》中“白虎堂”的念白,字字铿锵,传递出程婴的悲愤与坚定,表演上,他注重“手眼身法步”的协调,眼神运用尤为传神,如在《空城计》中通过眼神的微妙变化,展现诸葛亮面对危机时的镇定与智慧;身段则讲究“刚柔并济”,如《将相和》中“负荆请罪”的身段,既有传统程式的严谨,又融入了对人物性格的个性化表达,他对传统剧目的“二度创作”也颇具心得,如在《乌盆记》中,通过调整舞台调度与细节处理,强化了人物命运的悲剧色彩,让经典剧目更具感染力。

作为京剧艺术的传承者,赵永伟不仅活跃于舞台,更致力于京剧的普及与教育工作,他曾任中国戏曲学院教授,培养了一批青年京剧演员,其教学注重“因材施教”,根据学生的嗓音条件与性格特点制定培养方案,强调“学流派不拘泥于流派”,鼓励学生在掌握传统的基础上形成个人风格,他积极参与“京剧进校园”“京剧下基层”等文化活动,通过讲座、工作坊等形式,让更多年轻人了解京剧、爱上京剧,他还参与录制了多部京剧教学视频与音像资料,为京剧艺术的数字化传播做出贡献,近年来,他致力于新编历史剧的创作,如《曹操与杨修》《贞观长歌》等,尝试将传统京剧艺术与现代审美相结合,为京剧艺术的创新发展探索新路径。

问:赵永伟的表演风格与其他马派传人相比有哪些独特之处?

答:赵永伟在继承马派“潇洒、流畅、细腻”的基础上,更注重“情”的深度挖掘,他善于通过细微的表情与动作变化,展现人物的内心世界,如在《四郎探母》中,他不仅展现了杨四郎的武将风范,更通过眼神的躲闪与叹息,传递出人物对母亲的思念与对现实的无奈,这种“以情带戏”的处理方式,使马派艺术更具现代感染力,他在唱腔中融入了谭派的刚劲与余派的含蓄,形成了“刚柔并济”的演唱风格,区别于传统马派的单一韵味。

问:赵永伟的代表剧目中,哪部最能体现其艺术成就?

答:《赵氏孤儿》最能集中体现赵永伟的艺术成就,在这部剧中,他饰演的程婴经历了从隐忍到爆发、从个人小义到民族大义的情感转变,对演员的唱、念、做、舞要求极高,赵永伟通过“说破”“见孤”“托孤”等关键场次,将程婴的忠义、悲愤、坚韧刻画得淋漓尽致,尤其在“说破”一场,他运用【反二黄】唱腔,结合颤抖的水袖与含泪的眼神,将程婴揭露真相时的痛苦与决绝展现得震撼人心,既有传统流派的唱腔功底,又融入了现代人物塑造的细腻处理,被观众誉为“程婴形象的当代诠释典范”。