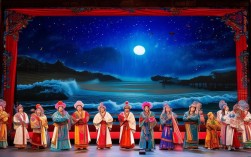

戏曲电影《金沙滩》是中国传统戏曲艺术与电影媒介深度融合的经典成果,其故事取材于杨家将系列传说,以北宋名将杨继业及其子嗣在金沙滩战役中忠义报国的壮举为核心,通过戏曲程式化表演与电影视听语言的结合,既保留了原剧种的艺术精髓,又拓展了传统戏曲的传播边界,作为承载民族文化记忆的重要载体,这部作品不仅展现了戏曲“唱念做打”的独特魅力,更在银幕上书写了一曲荡气回肠的英雄史诗。

故事溯源与戏曲原剧的核心精神

《金沙滩》的故事源于民间对杨家将的集体记忆,在戏曲舞台上的演绎已有百年历史,其核心情节围绕“杨家儿郎保家卫国”展开:北宋年间,辽国入侵,杨继业(老令公)奉命挂帅,率七子出征金沙滩,大战中,大郎杨延平(化名假扮宋太宗)中伏战死,二郎杨延广为救兄长殉难,三郎杨延庆被辽军乱马踏死,四郎杨延辉被俘后招附,五郎杨延德重伤后出家,七郎杨延嗣被潘仁美万箭穿心……杨继业被围困两狼山,李陵碑前碰碑殉国,全剧以“悲壮”为底色,通过父子八人前仆后继、舍生取义的情节,塑造了“精忠报国”的英雄群像,传递出“家国大义高于生死”的价值追求,在戏曲原剧中,不同剧种对情节侧重各有差异:京剧以“杨家将出征”“两狼山碰碑”为重点,唱腔高亢激越,身段威猛刚劲;晋剧则更突出“杨家母子送别”的悲情戏码,唱腔苍凉悲怆,情感细腻入微;豫剧则强化了民间视角,通过百姓对杨家将的拥戴,展现“民心向背”的主题,这些差异共同构成了《金沙滩》在戏曲舞台上的丰富面貌。

戏曲电影改编的艺术突破

将《金沙滩》搬上银幕,是对传统戏曲“舞台化呈现”的创造性转化,戏曲电影《金沙滩》在改编中,既保留了戏曲的“程式美”,又借助电影语言实现了“写实写意”的融合。

在表演层面,电影保留了戏曲“唱念做打”的核心要素:演员的唱腔依然遵循原剧种的声腔体系,如京剧的“西皮流水”“二黄导板”等板式,通过特写镜头捕捉演员的口型、气韵与眼神,让观众更直观感受戏曲唱腔的抑扬顿挫;身段表演方面,“起霸”“趟马”“亮相”等经典程式并未因媒介转换而简化,反而通过多机位拍摄与慢镜头处理,凸显了动作的力度与美感——例如杨继业手持长枪“趟马”出场时,镜头从低角度仰拍,配合战马扬起的尘土,既保留了戏曲的“虚拟性”,又增强了画面的“冲击力”。

在视听呈现上,电影突破了舞台的时空限制:场景设计上,从单一的“一桌二椅”拓展到实景与搭景结合,如金沙滩的沙丘、两狼山的险峰、辽军营寨的苍凉等,通过光影调度营造出“大漠孤烟直”的悲壮氛围;音乐处理上,在戏曲伴奏的基础上融入交响乐元素,如“杨继业碰碑”一场,晋剧唱腔的苍凉与交响乐的悲怆交织,将英雄末路的悲情推向高潮;叙事节奏上,电影通过剪辑优化了舞台版的“线性叙事”,插入了“佘太君送子出征”“百姓祭奠杨家将”等支线情节,丰富了人物情感层次,也让“家国同构”的主题更加立体。

不同版本戏曲电影的特色对比

为展现《金沙滩》戏曲电影的多元面貌,以下选取三个代表性版本进行简要对比:

| 版本 | 剧种 | 上映时间 | 主演 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《杨家将·金沙滩》 | 京剧 | 1982年 | 李和曾(饰杨继业)、王蓉蓉(饰佘太君) | 以京剧“杨派”唱腔为核心,舞台记录与电影拍摄结合,突出“唱念做打”的规范性。 |

| 《金沙滩》 | 晋剧 | 2005年 | 谢涛(饰杨继业) | 深度挖掘晋剧“梆子腔”的悲怆特质,实景拍摄强化地域感,侧重“情与义”的情感表达。 |

| 《杨家将之金沙滩》 | 豫剧 | 2018年 | 小香玉(饰佘太君) | 融入豫剧“豫东调”的明快风格,叙事节奏更贴近年轻观众,加入动画特效辅助战斗场面。 |

文化价值与当代意义

戏曲电影《金沙滩》的价值不仅在于艺术形式的创新,更在于其对民族精神的传承与弘扬,在文化多元的当下,传统戏曲面临“受众老龄化”的困境,而电影媒介的介入,让《金沙滩》的故事突破了剧种与地域的限制——年轻观众可通过大银幕感受戏曲的魅力,戏曲爱好者则能在镜头中捕捉到舞台表演的细节,更重要的是,作品通过杨家将“舍生取义”的故事,传递了“忠诚、勇敢、担当”的价值观,这与当代社会倡导的“爱国主义精神”高度契合,实现了传统艺术与时代精神的共鸣。

FAQs

Q1:戏曲电影《金沙滩》与舞台版最大的区别是什么?

A1:核心区别在于“时空表达”与“受众体验”,舞台版受限于剧场空间,叙事聚焦于“核心冲突”,表演以“程式化”为主,观众需通过想象补充场景;而电影版通过实景拍摄、多机位剪辑、电影配乐等手段,打破了舞台的“第四堵墙”,场景更真实,叙事更丰满,同时特写镜头让观众能近距离观察演员的表演细节(如眼神、手势),增强了情感代入感。

Q2:不同剧种的《金沙滩》电影在艺术表现上有何侧重?

A2:不同剧种因声腔、表演风格的地域差异,呈现出不同侧重:京剧版注重“流派传承”,突出“唱念做打”的规范性,适合戏曲爱好者欣赏;晋剧版强调“悲情叙事”,通过晋剧“苦音”唱腔展现杨家将的悲剧命运,情感冲击力强;豫剧版则更贴近“民间审美”,节奏明快,语言通俗,并通过创新元素(如动画特效)吸引年轻观众,体现了传统艺术的“年轻化”尝试。