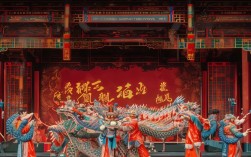

百年传承与当代活力的交融

京剧作为中国国粹,在上海这座百年都市中有着深厚的历史积淀与蓬勃的当代生命力,自19世纪中叶京剧形成以来,上海便以其开放包容的城市气质,成为京剧艺术发展的重要舞台——既是“海派京剧”的发源地,也是传统艺术与现代文明碰撞交融的试验田,上海的京剧演出不仅承载着历史记忆,更通过创新表达吸引着新一代观众,延续着这门古老艺术的当代魅力。

历史脉络:从“茶园剧场”到“海派革新”

上海的京剧史,是一部与城市共成长的革新史,清末民初,租界地区的茶园剧场(如满庭芳、丹桂茶园)成为京剧演出的核心场所,名角如周信芳、盖叫天、荀慧生等轮番登台,将京剧从北方宫廷带入市井民间,这一时期,上海观众对“新戏”的渴求推动了京剧题材的突破,连台本戏《狸猫换太子》《宏碧缘》等融合时事与传奇的作品风靡一时,形成了贴近市民生活、注重舞台表现的“海派京剧”特色,20世纪30年代,上海更成为京剧“四大名旦”“四大须生”争相亮相的舞台,梅兰芳的《贵妃醉酒》、周信芳的《徐策跑城》等经典剧目在此定型,并通过唱片、电影等媒介传遍全国,新中国成立后,上海京剧院(1955年成立)等专业院团成立,推动了传统剧目的整理与新编历史剧的创作,《贞观盛事》《曹操与杨修》等作品既坚守京剧美学,又融入现代人文思考,成为当代京剧的代表作。

当代演出:多元场景与专业院团的双轮驱动

如今的上海京剧演出,已形成“专业院团引领+民间力量补充”的多元格局,上海京剧院作为国家级重点院团,常年推出“新编剧目”“经典传统戏”“名家名段演唱会”三大板块,年均演出超200场,2023年,剧院复排了1970年代经典现代京剧《磐石湾》,并创排反映抗疫精神的《逆行者》,以传统程式表现当代题材,引发热议,上海戏曲艺术中心旗下的上海京剧院、上海戏剧学院附属戏曲学校等机构,通过“名家工作室”“青年演员培养计划”持续输送人才,史依弘、李军、奚中路等中坚力量与谷好好、杨扬等青年新秀共同构成梯队化演出阵容。

民间京剧力量同样活跃,全市现有“票房”(京剧爱好者组织)超50家,黄浦、静安等区的社区文化中心定期举办“周末京剧角”,票友们自排自演《四郎探母》《锁麟囊》等折子戏,吸引大量市民参与,每年“上海国际艺术节”“中国京剧艺术节”(上海为常设举办地)期间,民间社团还会参与“百姓戏台”展演,让京剧真正走进百姓生活。

演出场所:从百年剧场到现代舞台的空间叙事

上海的京剧演出场所,既保留历史印记,又具备现代功能,成为艺术呈现的重要载体,位于福州路的逸夫舞台(原名“天蟾舞台”)堪称“京剧界的麦加”,自1921年开业以来,梅兰芳、周信芳等大师均在此登台,如今仍是传统京剧演出的“大本营”,每周六下午的“天蟾经典”惠民专场,票价低至80元,场场爆满,浦东的东方艺术中心则以“大剧院+音乐厅+歌剧厅”的现代化设施,成为新编京剧、跨界实验演出的首选,2022年首演的沉浸式京剧《梦回·牡丹亭》,结合全息投影与观众互动,让年轻观众在“游园惊梦”中感受京剧之美。

上海大剧院、上海文化广场等大型场馆常承办京剧名家演唱会,而高校剧场(如上海交通大学闵行校区剧场)则通过“京剧进校园”活动,为学生提供低价观演机会,这些场所共同构建了“高端+大众”“传统+现代”的演出空间网络。

特色活动:节庆品牌与跨界创新的破圈实践

上海通过品牌化活动与跨界创新,让京剧演出更具吸引力。“上海京剧艺术节”自2005年创办以来,每两年举办一次,集中展示国内外顶尖京剧作品,2023年艺术节期间,除了《屈原》《骆驼祥子》等传统戏,还推出了京剧与电子音乐融合的《数字·霸王》,用电子编曲重新诠释“力拔山兮气盖世”的经典唱段,引发社交媒体热议。

“周末京剧惠民演出”则是另一重要品牌,自2018年启动以来,已在全市16个区演出超800场,涵盖“名家折子戏专场”“少儿京剧展演”等类型,累计观众超50万人次,针对年轻群体,上海京剧院与B站合作推出“京剧UP主计划”,邀请年轻演员拍摄“京剧变装”“唱腔挑战”等短视频,最高播放量破千万,让“国粹”以Z世代喜闻乐见的方式传播。

科技赋能与教育深耕的双向驱动

京剧的未来在上海,离不开科技与教育的双重赋能,在数字化方面,上海已试点“京剧VR演出”,观众通过头显设备可“坐”在舞台第一排欣赏《三岔口》的武打场面,还能360度查看脸谱、服饰细节;上海京剧院与腾讯合作开发的“京剧知识库”小程序,收录了300余部剧目的剧情、唱腔、服饰解析,成为京剧爱好者的“随身百科”。

教育层面,上海自2010年起在中小学开设“京剧普及课程”,编写《京剧基础教程》,培养超10万“小戏迷”;上海戏剧学院附属戏曲学校的“青少年京剧夏令营”,每年吸引全国数百名学员参与,通过“学演结合”培养潜在观众,这些举措正在为京剧构建“从娃娃抓起”的长效机制。

相关问答FAQs

Q1:上海京剧演出有哪些购票渠道?票价大概是多少?

A:购票渠道主要包括三类:一是官方渠道,如上海京剧院官网、“上海文化云”平台、逸夫舞台售票窗口,可购买“天蟾经典”惠民专场(80-180元)、新编剧目(180-580元)等;二是第三方平台,如大麦网、猫眼演出,常有早鸟优惠或套票折扣;三是线下购票,上海大剧院、东方艺术中心等场馆的售票处也提供现场服务,票价根据剧目类型、场地等级和演员阵容差异较大,传统折子戏专场通常在100-300元,名家领衔的新编大戏多在300-800元,而“京剧进校园”等公益演出可能免费或低价开放。

Q2:京剧初学者如何快速入门?上海有哪些适合新观众的演出?

A:初学者可通过“三步走”快速入门:第一步,了解京剧基础知识,如“生旦净丑”四大行当、唱腔(西皮、二黄)、脸谱色彩(红忠黑直等),推荐观看纪录片《京剧》或阅读《京剧入门》一书;第二步,从经典折子戏入手,如《三岔口》(武打)、《贵妃醉酒》(唱腔)、《拾玉镯》(做工),这些剧目情节简单、表演直观,适合新手理解;第三步,参与互动体验,上海京剧院每月开设“京剧开放日”,提供脸谱绘制、身段体验等活动,费用约50-80元/人,适合新观众的演出包括:逸夫舞台“周末京剧角”(票价低、时长短)、上海京剧院“经典折子戏专场”(每场2-3个剧目,总时长约2小时)、东方艺术中心“京剧导赏演出”(演出前有专家讲解),这些演出既能感受京剧魅力,又不会因“听不懂”而却步。