京剧《秦香莲》是中国传统戏曲中的经典剧目,其故事源于民间传说,经京剧艺术家的加工提炼,成为集唱、念、做、打于一体的完整舞台呈现,深刻反映了封建社会底层妇女的苦难命运与人性善恶的激烈冲突,至今仍久演不衰。

剧情脉络:从别家到铡美的悲情历程

《秦香莲》的故事以北宋为背景,展开了一幅充满矛盾与挣扎的社会图景,剧情开端,湖广广济县农民陈世美为求取功名,告别身怀有孕的妻子秦香莲与年幼的儿女,进京赴试,一别数载,陈世美高中状元,又被招为驸马,享尽荣华富贵,却将妻儿抛诸脑后,秦香莲在家奉养公婆,公婆因饥荒相继去世后,她携儿女跋涉千里进京寻夫。

初到京城,秦香莲在陈世美寿宴上闯席,却被陈世美命家将轰出,她拦轿喊冤,陈世美非但不相认,还派心腹韩琪追杀灭口,韩琪得知实情后,不忍下手,自刎前将秦香莲母子的盘缠赠予,并嘱其前往开封府告状,秦香莲悲愤交加,携儿女拦道喊冤,惊动了铁面无私的包拯,包拯将陈世美传至公堂,陈世美却谎称已有妻室,并搬出国太、公主施压,包拯不顾权贵阻挠,以“王子犯法与庶民同罪”为据,最终在龙头铡下将陈世美正法,为秦香莲母儿讨回了公道。

全剧以“寻夫—被弃—告状—铡美”为主线,情节跌宕起伏,情感层层递进,将秦香莲从贤妻良母到反抗者的转变刻画得淋漓尽致,也暴露了封建制度下人性的扭曲与权力的腐朽。

人物形象:善恶交织的典型塑造

《秦香莲》的成功离不开对人物立体化的塑造,主要角色各具特色,成为戏曲舞台上的经典形象。

秦香莲:全剧的核心人物,集传统妇女的美德与反抗精神于一身,她勤劳善良,在丈夫离家后独自支撑家庭,奉养公婆;她坚韧执着,千里寻夫不轻言放弃;她刚烈不屈,面对丈夫的背叛与权贵的压迫,敢于公堂对峙,其唱腔以悲怆婉转的【二黄】为主,如“琵琶词”一段,通过“夫做官,妻奴婢”的控诉,将底层妇女的苦难与绝望抒发得淋漓尽致,成为青衣行当的经典唱段。

陈世美:典型的负心汉形象,也是封建科举制度下人性异化的缩影,他起初为求功名离家,却在权力与富贵中迷失自我,变得冷酷无情、忘恩负义,他拒认妻儿、派人行凶、搬出皇室压人,一步步走向道德的深渊,老生行当的表演中,其“俊扮”的扮相与虚伪的唱念形成反差,凸显了人物表里不一的复杂性格。

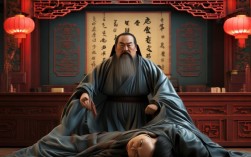

包拯:正义的化身,京剧“铜锤花脸”的代表人物,他铁面无私、不畏权贵,面对国太与公主的求情,仍坚持以法为纲,最终铡死陈世美,彰显了“清官”的理想人格,其唱腔高亢激越,如“包龙图打坐在开封府”,通过大段【西皮】唱腔,展现人物的威严与果决,成为花脸唱腔的典范。

忠义侠士韩琪(末行)的自刎明志、国太(老旦)的护短溺爱、公主(旦行)的痴情蒙昧,均为剧情增添了层次感,共同构成了善恶交织的人性图谱。

艺术成就:唱念做打的完美融合

作为京剧传统戏的代表,《秦香莲》在艺术上展现了京剧程式化表演的精髓,其唱腔、念白、身段、配乐均独具特色。

唱腔设计:紧扣人物情感与身份,秦香莲的唱腔以【二黄】为主,低回婉转,如“见皇姑”一段,通过慢板与原板的转换,表现其悲愤与克制;包拯的唱腔以【西皮】为主,高亢有力,展现其刚正;陈世美的唱腔则融合【西皮】与【二黄】,虚伪中透着冷酷,形成鲜明对比。

表演程式:京剧的“做打”在剧中得到充分运用,秦香莲“闯宫”时的跪爬、“见包公”时的哭诉,通过身段的起伏与眼神的传递,将人物的绝望与坚韧外化;韩琪“自刎”前的“僵尸”绝技,既表现其忠义,又增强了舞台的戏剧张力;包拯“铡美”前的“整冠”“撩袍”等动作,则体现了人物的沉稳与威严。

主题思想:全剧超越了“负心戏”的简单道德批判,深刻揭示了封建社会“官逼民反”的矛盾——底层百姓在权力压迫下,唯有依靠清官才能讨回公道,既反映了民众对正义的渴望,也暗含对封建制度的反思。

《秦香莲》主要场次及核心冲突

| 场次 | 地点 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 别家进京 | 陈家庄 | 家庭责任与个人前途的抉择 |

| 闯席寻夫 | 驸马府 | 伦理亲情与权位利益的对抗 |

| 三官堂 | 三官堂 | 人性善恶与忠义抉择的考验 |

| 公堂告状 | 开封府 | 法律正义与皇权干预的较量 |

| 铡美结案 | 开封府 | 底层反抗与封建秩序的终极对决 |

相关问答FAQs

Q1:《秦香莲》中“琵琶词”的经典性体现在哪里?

A:“琵琶词”是秦香莲进京寻夫后,在酒馆借琵琶抒怀的核心唱段,堪称京剧青衣唱腔的巅峰之作,其唱词以“夫做官,妻奴婢”为对比,控诉了陈世美的忘恩负义;唱腔上采用【二黄慢板】转【原板】,旋律如泣如诉,通过“顿挫”“擞音”等技巧,将秦香莲的悲苦、委屈与坚韧表现得淋漓尽致,这段唱词不仅推动了剧情发展,更成为刻画人物性格的“点睛之笔”,至今仍是京剧演员学习青衣行当的必修课。

Q2:包拯为何最终坚持铡死陈世美,即使面对皇室压力?

A:包拯坚持铡陈世美,核心原因在于其“清官”的道德准则与法律信仰,在封建社会,“王子犯法与庶民同罪”是理想化的司法追求,包拯作为这一理念的践行者,认为陈世美“弃亲背义”“谋害亲妻”,已触犯天理国法,即便他是驸马、皇室姻亲,也不能法外开恩,秦香莲的哭喊与韩琪的忠义也触动了他,若放过陈世美,不仅无法向百姓交代,更会动摇司法的公正性,这一情节虽带有“清官戏”的理想化色彩,却反映了民众对“正义必胜”的朴素愿望,使《秦香莲》超越了简单的家庭伦理剧,成为具有社会批判意义的经典。