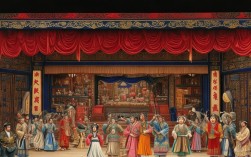

戏曲《追鱼》的故事如同一幅泼墨山水,在江南的烟雨中晕染开人妖相恋的痴缠与真情,作为越剧经典,它脱胎于民间传说,经几代艺术家的打磨,早已从简单的“人妖殊途”故事,升华为一曲歌颂真善美的永恒赞歌,故事发生在宋代,书生张珍与金府小姐金牡丹自幼订婚,后因家道中落,金宠嫌贫爱富,将张珍贬至碧波潭畔草庐攻读,碧波潭中修炼千年的鲤鱼精,早已厌倦仙界清冷,偶见张珍的温文尔雅与痴情守候,顿生爱慕,便化作金牡丹的模样,与张珍相知相守,金宠发现女儿“性情大变”,疑心重重,请来包公断案,当包公的铡刀即将落下,鲤鱼精现出原形,道出自己为爱甘冒风险的心迹,观音菩萨被其真情打动,收她为善才童子,张珍与金牡丹也终在历经波折后团圆。

《追鱼》的魅力,首先在于鲜活立体的人物塑造,无论是张珍的痴情守诺,鲤鱼精的善良执着,还是金宠的势利刻板,都跃然台上,让观众在悲欢离合中感受人性的复杂,以张珍为例,他虽出身寒微,却始终坚守“贫贱不能移”的品格,面对金宠的刁难,他不怨不怒,只埋首苦读,对“金牡丹”的温柔更是深信不疑,这份纯粹的书生气与赤诚,为故事奠定了真挚的底色,而鲤鱼精的形象则更具张力——作为妖,她有超凡的法力与不谙世事的灵动;但为爱化身人形后,她学会了凡人的细腻与牺牲,宁愿承受被误解的风险,也要守护与张珍的感情,这种“妖性”与“人性”的碰撞,让她成为戏曲史上最具辨识度的“妖女”之一。

| 人物 | 性格特点 | 核心情节 | 艺术表现 |

|---|---|---|---|

| 张珍 | 痴情守诺、温文尔雅 | 草庐苦读、信任“假牡丹” | 唱腔婉转,身段儒雅 |

| 鲤鱼精 | 善良执着、敢爱敢恨 | 化身牡丹、铡刀下坦露真心 | 水袖灵动,唱腔清越 |

| 金宠 | 势利刻板、封建家长 | 逼退张珍、请包公断案 | 念白犀利,表情夸张 |

| 包公 | 公正无私、明辨是非 | 断案识妖、促成团圆 | 台步稳健,气势威严 |

在艺术呈现上,《追鱼》充分展现了越剧“柔美婉约、以情动人”的特色,其唱腔设计堪称一绝:张珍与鲤鱼相会时,多用“尺调腔”,旋律舒缓缠绵,如江南细雨般诉尽相思;而当鲤鱼精被诬陷、面临生死考验时,则转为“弦下腔”,音调高亢激昂,将内心的委屈与坚定表现得淋漓尽致,尤其是“观世音满心欢喜”一段,观音菩萨的唱腔空灵悠远,与鲤鱼精的虔诚形成呼应,既展现了神佛的慈悲,也为故事增添了神圣的基调,表演中,演员们的水袖功更是点睛之笔:鲤鱼精现形时,水袖翻飞如浪花拍岸,模拟出碧波潭的灵动;与张珍相拥时,水袖轻柔垂落,又似少女的羞怯情态,一举一动皆是戏。

更深层看,《追鱼》之所以能跨越时空打动观众,在于它打破了“人妖殊途”的传统桎梏,传递出“真情可越身份界限”的价值观,在那个等级森严的时代,鲤鱼精作为“妖”,本该与人类势不两立,但她却选择放下法力,以凡人之身体验爱与痛;张珍明知“金牡丹”有异,却因爱而选择信任,这份超越偏见的爱,让故事有了温暖的底色,正如戏中所唱:“只要心心相印,何惧人妖异路?”正是这份对真情的坚守,让《追鱼》在百年戏曲长河中,始终闪耀着动人的光芒。

FAQs

-

问:《追鱼》中鲤鱼精的形象为什么能成为经典?

答:鲤鱼精的形象打破了传统“妖”的刻板印象,她既有妖的灵动与法力,又具备人性的善良、执着与牺牲精神,她为爱甘愿放弃仙位、承受误解,这种“妖性”与“人性”的完美融合,让角色既有戏剧张力,又充满温度,极易引发观众共鸣,成为戏曲史上“亦妖亦人”的经典形象。 -

问:越剧《追鱼》的唱腔如何服务于人物情感表达?

答:越剧《追鱼》的唱腔设计与人物情感紧密贴合,张珍与鲤鱼相会时,用“尺调腔”的柔美婉转表现爱情的甜蜜;鲤鱼精被诬陷时,用“弦下腔”的高亢激昂抒发内心的委屈与坚定;观音出场时,则以空灵的“四工调”营造神圣氛围,不同板式的转换,精准传递了人物在不同情境下的情感起伏,增强了故事的感染力。