京剧《百骑劫魏营》取材于《三国志·吴书·甘宁传》,是传统京剧中以“武戏”见长的经典剧目,讲述东吴名将甘宁奉孙权之命,率百骑夜袭曹营,斩将夺旗、全身而退的传奇故事,充分展现了古代将领的胆略与智谋,以及京剧艺术的武打魅力与程式化表演之美。

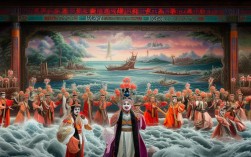

该剧剧情围绕“劫营”核心展开:赤壁之战后,曹操与孙权对峙濡须口,魏军营盘森严,守备严密,孙权为提振士气,欲派奇兵夜袭曹营,甘宁请缨率百骑前往,他挑选精锐,携带火种、利刃,趁夜色潜行,途中遭遇魏军哨卡,甘宁沉着应对,斩杀哨兵,掩护部众继续前进,潜入营寨后,魏军毫无防备,甘宁率众四处放火、斩杀守将,曹营大乱,他趁乱夺取魏军帅旗,斩杀多名魏将,最终带领百骑携带战利品成功突围,返回吴营,孙权大喜,赞其“孟德有张辽,孤有兴霸,足相敌也”,甘宁威名更盛。

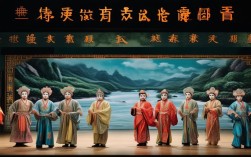

剧中人物塑造鲜明,主角甘宁的“勇”与“智”贯穿始终,甘宁性格豪爽、果敢,兼具谋略,其形象由架子花脸或武生应工,扮相英武:黑脸膛勾“十字门”脸谱,象征其刚猛忠勇;头戴扎巾,额前垂红绸,身穿白靠(部分版本为软靠,突出轻便),手持大刀,既有大将威仪,又显骑兵灵动,演员通过高亢的唱腔(如西皮导板转流水,表现出征时的激昂)、矫健的身段(如“起霸”展现整装待发,“走边”表现潜行时的警惕)和激烈的武打(如“单刀破枪”“斩将夺旗”等套路),将甘宁的胆识与武艺刻画得淋漓尽致,曹操一角则由老生或净角扮演,突出其多疑与威严,与甘宁的勇猛形成对比,增强戏剧冲突。

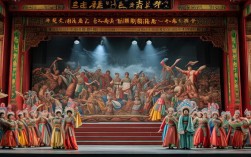

京剧《百骑劫魏营》的艺术特色集中体现在“武戏文唱”与程式化表演的融合,全剧以“武打”为核心,但并非单纯追求火爆场面,而是通过严谨的程式动作展现情节与人物,夜潜”一场,甘宁与士兵的“走边”表演,通过矮身、探望、翻跃、整队等动作,配合急促的锣鼓点(如“急急风”“四击头”),营造出夜色中的紧张氛围;“劫营”高潮的武打场面,则运用“挡子”“出手”“群打”等技巧,甘宁的大刀与魏军的枪、剑交织,配合翻跌、扑跌、踢枪等特技,场面激烈却不杂乱,凸显“百骑”以少胜多的惊险,舞台调度上通过“圆场”“穿插”等手法,表现骑兵的机动性,灯光与音效(如战鼓声、兵器撞击声、火光音效)的配合,进一步强化了夜袭的紧张感与戏剧张力。

以下是剧中主要人物与行当扮相、经典桥段对照表:

| 人物 | 行当 | 扮相特征 | 经典桥段/动作 |

|---|---|---|---|

| 甘宁 | 架子花脸/武生 | 黑脸“十字门”脸谱,扎巾,白靠,大刀 | 请缨、走边夜潜、单刀破枪、夺旗突围 |

| 孙权 | 老生/文老生 | 龙鳞甲,紫髯,王帽 | 点将、赞甘宁 |

| 曹操 | 老生/净 | 白脸,相巾,红蟒 | 闻报惊营、点兵迎敌 |

| 魏将 | 武净/武生 | 大花脸,靠,枪/剑 | 巡营、被斩 |

相关问答FAQs

Q1:《百骑劫魏营》中的甘宁在历史上是怎样的形象?

A1:历史上的甘宁(?—220年),字兴霸,巴郡临江(今重庆忠县)人,原为刘表部将,后归孙权,他性格豪爽,有“锦帆贼”之称(年轻时曾率众劫掠,锦帆浸油,显赫一时),作战勇猛,尤其擅长夜袭。《三国志》记载其“后曹公出濡须,宁为前都督,受敇出斫敌前营,夜得魏将张遂等,比明,以其首来拜”,孙权赞其“孟德有张辽,孤有兴霸,足相敌也”,是东吴名将,京剧在历史基础上,通过艺术加工强化了其“智勇双全”的形象,使其更具舞台感染力。

Q2:京剧中的“夜袭”场景如何通过程式化动作表现?

A2:京剧“夜袭”场景主要通过“走边”“起霸”“武打套子”等程式化动作呈现。“走边”表现潜行:演员通过矮身、侧首探望、翻跃(如“串毛”“抢背”)、整队(如“踢腿”“云手”)等动作,配合急促的锣鼓(如“纽丝”“抽头”),表现夜色中的警惕与隐蔽;“起霸”表现整装:甘宁出征前的“整冠”“束甲”“亮相”,展现其威严与准备;“武打套子”表现厮杀:如“单刀破枪”(甘宁大刀对战魏军枪阵)、“斩将夺旗”(翻跃中斩杀敌将、夺旗)等,结合翻跌、踢枪等技巧,配合“急急风”“四击头”等锣鼓点,营造出紧张激烈的战斗氛围,虚实结合地再现了“百骑劫营”的惊险。