京剧《走麦城》是取材于《三国演义》的经典悲剧剧目,聚焦关羽败走麦城、最终遇害的悲壮历程,通过戏曲特有的艺术手法,塑造了关羽忠义勇武却刚愎自用的复杂形象,成为红生行当的代表性剧目之一。

故事背景与剧情脉络

“走麦城”的故事发生在东汉末年赤壁之战后,刘备占据荆州,关羽镇守此地,公元219年,关羽发动北伐,围攻襄阳、樊城,初期水淹七军、威震华夏,但东吴吕蒙以“白衣渡江”之计偷袭荆州,致关羽后方失守,关羽被迫率残部退至麦城(今湖北当阳东南),被东吴军队包围,在孤立无援的情况下,关羽试图突围前往西川,最终在临沮(今湖北远安)被俘,与其子关平一同遇害。

京剧《走麦城》主要截取“被困麦城”“突围被俘”两个核心段落,通过关羽的唱、念、做、打,展现其从“威震华夏”到“英雄末路”的戏剧转折,凸显“忠义”与“悲剧”的双重主题。

京剧中的关羽形象:红生的“形神兼备”

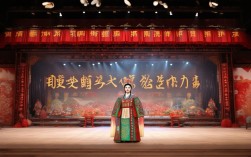

在京剧行当中,关羽属“生行”中的“红生”,因勾红脸、着绿蟒而得名,是兼具文武老生与净角特点的特殊行当,其形象塑造强调“形神合一”,通过扮相、身段、唱腔等多重手段,将关羽的“忠、义、勇、猛”与“悲、愤、憾、绝”融为一体。

扮相:符号化的“忠义图腾”

关羽的扮相极具辨识度:红脸象征“忠义赤诚”,如《三国演义》中“面如重枣”的描述;凤眼蚕眉通过化妆突出眉宇间的威严与英气;黑三髯(髯口)垂至胸腹,体现“美髯公”的儒雅与厚重;头戴绿蟒帽(王帽)、身披绿蟒袍(缀金甲),外罩红斗篷,既彰显其“汉寿亭侯”的封号,又暗合“面如重枣”的色彩对比,败走麦城时,斗篷破损、甲胄歪斜,以“素衣”凸显其狼狈与悲凉,形成“盛装”与“残装”的视觉反差。

唱腔:高亢悲怆的“英雄悲歌”

红生的唱腔以“西皮”为主,兼具老生的苍劲与净角的激昂。《走麦城》中关羽的核心唱段如【西皮导板】“叹英雄失势入罗网”,导板高亢凄厉,似英雄仰天长叹;接【西皮原板】“忆当年桃园结义情意长”,旋律沉稳舒缓,追忆兄弟情谊时充满温情;而【西皮散板】“麦城困住英雄将”则节奏散漫,字字泣血,将“孤立无援、壮志未酬”的悲愤推向高潮,唱腔中常运用“擞音”“颤音”等技巧,模拟关羽的哽咽与叹息,增强悲剧感染力。

身段与做派:武将的“猛”与儒将的“雅”

关羽的身段融合“武生”的矫健与“老生”的稳重,如“捋髯观阵”时,单手捋髯、目视远方,眼神中既有对敌军的警惕,也有对荆州失守的痛惜;“提刀突围”时,跨步、翻身、劈砍,动作大开大合,体现“武圣”的勇猛,但步伐虚浮、气喘吁吁,又暗示其体力不支,特别是“临终前”的“甩髯”“瞪目”,通过髯口的剧烈抖动和眼神的瞬间凝固,将关羽“死不瞑目”的遗憾与不屈刻画得淋漓尽致。

关羽形象的悲剧内核:忠义与性格的冲突

《走麦城》的悲剧性不仅在于关羽的军事失败,更在于其“忠义”人格与“刚愎”性格的内在冲突,京剧通过细节强化这一主题:当被困麦城时,部下劝其暂降东吴以图后举,关羽以“降汉不降曹”的誓言拒绝,凸显其“忠义”;但当听闻部下叛逃、荆州失守时,他捶胸顿足、懊悔“不听军师言”,又暴露其“骄傲自大、不听劝谏”的性格弱点,这种“忠义”与“性格”的矛盾,使关羽的形象超越简单的“英雄”或“败将”,成为具有人性复杂性的悲剧典型。

不同阶段关羽形象对比(表格)

| 阶段 | 扮相特点 | 唱腔风格 | 身段动作 | 情感基调 |

|---|---|---|---|---|

| 镇守荆州时 | 绿蟒袍、整齐髯口、王冠端正 | 西皮原板、稳健从容 | 端坐、捋髯、巡视台步 | 威严自信、踌躇满志 |

| 被困麦城时 | 素衣破损、甲胄歪斜、髯口散乱 | 西皮散板、高亢悲怆 | 扶墙喘息、望天长叹、徘徊不定 | 悲愤交加、孤立无援 |

| 突围遇害时 | 斗篷遗落、衣衫褴褛、髯口血染 | 无唱腔、念白短促有力 | 踉跄跌扑、怒目圆睁、僵直倒地 | 壮志未酬、宁死不屈 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《走麦城》中关羽的红脸扮相有何象征意义?

A1:关羽的红脸扮相是京剧“脸谱艺术”的典型代表,核心象征“忠义赤诚”,红色在中国传统文化中代表“忠勇”,如《三国演义》中关羽“面如重枣”的设定,京剧通过大面积红脸,强化其“义薄云天”的品格;红色也暗含“刚烈”性格——关羽对刘备的忠诚至死不渝,对敌人的仇恨刻骨铭心,甚至因骄傲导致败亡,红脸的“炽热”与“刚烈”形成性格的隐喻,红脸与绿蟒袍的色彩对比,既符合“红脸绿袍”的传统审美,也通过“冷色(绿)与暖色(红)的碰撞”,暗示关羽命运中“辉煌”与“悲凉”的交织。

Q2:关羽在《走麦城》中的“捋髯”动作有何表演内涵?

A2:“捋髯”是关羽标志性身段,在不同情境下内涵各异。《走麦城》中,“捋髯”主要承载两种情感:一是“沉思与决断”,如被困时关羽捋髯望天,通过缓慢捋髯的动作,表现其对突围路线的权衡与对兄弟的思念;二是“悲愤与自责”,当得知部下叛逃、荆州失守,他猛地捋髯、甩髯,髯口随动作剧烈抖动,既体现“怒其不争”的愤慨,也暗含“悔不听赵云劝谏”的自责,这一动作将关羽的“儒雅”(捋髯的沉稳)与“刚烈”(甩髯的爆发)结合,成为其“外柔内刚”性格的外化符号。