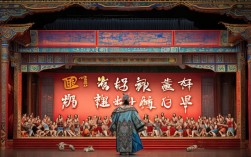

京剧《柳荫记》作为传统经典剧目,取材于民间“梁山伯与祝英台”的爱情传说,经由京剧艺术的独特加工,形成了兼具文学性、抒情性与程式化美学的鲜明特点,其艺术魅力不仅在于故事的曲折动人,更在于京剧声腔、表演、舞美等多维度元素对人物情感与主题思想的深度诠释,堪称京剧文戏的典范之作。

在剧本结构上,《柳荫记》以“草桥结拜”“同窗共读”“十八相送”“楼台会”“山伯殉情”“英台化蝶”为核心情节,采用线性叙事与重点场景刻画相结合的方式,全剧不追求情节的繁复铺陈,而是聚焦于人物情感的递进与冲突,尤其是“十八相送”与“楼台会”两场戏,通过细腻的对话与动作设计,将祝英台的聪慧、隐忍与梁山伯的憨厚、深情展现得淋漓尽致,这种“以情带戏”的叙事逻辑,既符合京剧“歌舞演故事”的本质,又强化了故事的悲剧张力,使观众在情感的起伏中体会封建礼教对爱情的摧残。

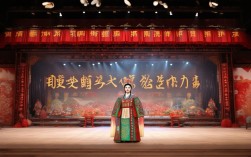

表演艺术方面,《柳荫记》以“文戏”为主,强调“唱念做打”的有机融合,尤其注重“做”与“念”的情感表达,在“十八相送”中,祝英台以借物喻情的方式暗示心迹,演员通过水袖的翻飞、眼神的流转、台步的轻重变化,将“比目鱼”“双飞燕”等意象的含蓄与急切传递给观众;梁山伯则通过朴实无华的身段与迟疑的反应,形成性格上的反差,推动情节发展,而在“楼台会”中,二人对唱与对白交织,演员需以声传情,祝英台的悲愤、绝望与梁山伯的愧疚、不舍,通过声腔的抑扬顿挫与面部表情的微妙变化,达到“此时无声胜有声”的境界,小生与旦角的表演程式在此剧中尤为突出,如小生的“扇子功”、旦角的“指法”,既规范了人物的身份与情感,又赋予表演以形式美感。

音乐唱腔是《柳荫记》的另一大特色,其声腔以西皮、二黄为主,根据不同场景的情感需求灵活运用板式。“草桥结拜”时采用明快的西皮流水,表现少年人相遇的欢欣;“十八相送”中转为西皮原板与流水,旋律起伏中暗藏祝英台的焦急与梁山伯的懵懂;“楼台会”则以二黄慢板、原板为主,低回婉转的唱腔如泣如诉,将二人被迫分离的痛苦推向高潮,唱腔设计上,既保留了传统京剧的韵味,又通过旋律的调整贴合人物心境,如祝英台的唱腔在“化蝶”一节中融入高腔,表现其冲破束缚的决绝,极具感染力。

舞台美术方面,《柳荫记》遵循京剧“写意”的美学原则,以简约的布景与道具营造意境,舞台上不设置复杂的实景,仅通过一桌二椅、简单的幕布变化,暗示场景的转换,如“草桥”以柳枝点缀,“楼台”以栏杆象征,这种“虚实相生”的处理方式,将观众的注意力集中于表演本身,服装上,梁山伯的书生服饰与祝英台的“女扮男装”形成鲜明对比,既符合人物身份,又暗含性别错位的戏剧张力;后期祝英台的女装则多用素雅色调,凸显其悲剧命运,道具如折扇、手帕的运用,不仅是表演的辅助,更是人物情感的延伸,如祝英台以手帕拭泪,暗示其内心委屈。

为更直观展现《柳荫记》的艺术特点,可将其核心维度归纳如下:

| 艺术维度 | 具体表现 | 功能与效果 |

|---|---|---|

| 剧本结构 | 线性叙事+重点场景刻画(如“十八相送”“楼台会”) | 以情带戏,强化情感冲突与悲剧张力 |

| 表演艺术 | 文戏为主,注重“做”“念”;小生、旦角程式化表演(如扇子功、指法) | 细腻展现人物性格与情感,赋予表演形式美 |

| 音乐唱腔 | 西皮、二黄为主,板式灵活(如流水、慢板);旋律贴合人物心境 | 以声传情,增强情感感染力 |

| 舞台美术 | 写意布景(一桌二椅、象征性道具);服装对比(男装/女装) | 营造意境,突出人物身份与命运 |

作为京剧艺术的重要代表,《柳荫记》不仅传承了“梁祝”故事的经典内核,更通过京剧独特的艺术语言,使其成为中国戏曲宝库中的璀璨明珠,其以情动人、以形传神的创作理念,对后世戏曲创作产生了深远影响,至今仍在舞台上焕发生机。

FAQs

Q1:京剧《柳荫记》与其他剧种(如越剧)的“梁祝”改编相比,有哪些独特之处?

A1:京剧《柳荫记》更注重程式化表演与声腔的戏剧性,如小生与旦角的身段、念白具有鲜明的京剧特色,唱腔以西皮、二黄为基础,风格更显高亢激越;而越剧“梁祝”则以柔美婉转的唱腔和细腻的生活化表演见长,更贴近江南水乡的柔美气质,京剧在“十八相送”等场景中融入更多“做功”与象征性动作,而越剧则侧重于抒情性唱段的表达。

Q2:《柳荫记》中“化蝶”结局的处理,体现了京剧怎样的美学追求?

A2:“化蝶”结局是京剧对民间传说的艺术升华,体现了京剧“虚实结合”“以形写神”的美学追求,舞台上不直接表现化蝶过程,而是通过演员的身段、唱腔与灯光变化,暗示二人灵魂的自由结合,既保留了神话色彩,又通过写意手法将悲剧转化为对爱情的礼赞,符合京剧“不似之似”的艺术理念,给予观众无限的想象空间。