京剧《正气歌》取材于南宋民族英雄文天祥的生平事迹,以“正气”为核心,展现了其面对元朝威逼利诱时的坚贞不屈,以及以身殉国的民族气节,全剧通过严谨的剧情结构、鲜明的人物塑造和激昂的唱念设计,将文天祥从临危受命到从容就义的人生轨迹,升华为一曲荡气回肠的爱国壮歌。

剧情脉络

故事始于南宋末年,元军大举南下,临安告急,朝廷上下人心惶惶,谢太后等主降派主张献表称臣,时任右丞相的文天祥力排众议,痛斥投降派“卖国求荣”的无耻行径,并自请出使元营谈判,他深知此行凶多吉吉,却以“以身许国,何事不敢为”的决绝,踏上征程,元军主帅伯颜企图以武力逼其屈服,文天祥昂首挺立,痛斥元军“背信弃义,侵略疆土”,伯颜见其威武不能屈,将其扣留,后文天祥趁隙逃脱,历经艰险辗转至福建,继续组织义军抗元,他散尽家财、联络旧部,在江西、广东等地与元军展开殊死搏斗,终因寡不敌众,兵败被俘。

被俘后,文天祥被押解至元大都,元世祖忽必烈对其以高官厚禄相诱,许诺若归顺便可“位极人臣”,文天祥却以“愿赐我一死,足矣”回应,拒绝投降,狱中三年,他受尽折磨却始终不改其志,在狱中写下流传千古的《正气歌》,以“天地有正气,杂然赋流形”的诗句,抒发对国家民族的忠诚与对正义的坚守,忽必烈见其志不可夺,最终下令处死文天祥,刑场上,文天祥向南跪拜,朗声道:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,随后从容就义,以生命践行了“正气”的誓言。

剧情场次与核心冲突表

| 场次 | 地点 | 主要情节 | 冲突焦点 | 人物表现 |

|---|---|---|---|---|

| 第一场 | 临安朝堂 | 文天祥主战,自请出使元营 | 主战派与投降派的对立 | 慷慨陈词,力主抗元 |

| 第二场 | 元军大营 | 文天祥谈判被扣 | 民族气节与武力威逼 | 痛斥伯颜,威武不屈 |

| 第三场 | 福建/江西 | 组织义军,转战抗元 | 孤军奋战与敌强我弱 | 散尽家财,联络旧部 |

| 第四场 | 元大都牢狱 | 拒绝诱降,写下《正气歌》 | 生死荣辱与信仰坚守 | 狱中赋诗,正气凛然 |

| 第五场 | 刑场 | 从容就义,丹心照汗青 | 个人生命与民族大义 | 南向跪拜,舍生取义 |

唱腔与表演的艺术表达

《正气歌》的唱腔设计紧扣人物情感,以“二黄”“西皮”为主调,通过导板、原板、散板等板式变化,展现文天祥在不同境遇下的心路历程,临危受命时的“二黄导板”,唱腔高亢激昂,如“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”,既写尽南宋末年的衰败,又凸显文天祥的悲愤与担当;狱中作《正气歌》时,则以“西皮散板”为主,节奏舒缓却字字铿锵,配合沉稳的身段,将“时穷节乃见,一一垂丹青”的正气具象化。

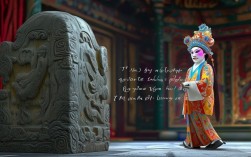

表演上,文天祥的形象以“方巾丑”应工,兼具文人的儒雅与英雄的刚毅,演员通过髯口功、水袖功等技巧,展现其被俘后的不屈——如面对诱降时,甩髯怒目、挺胸直立;临刑前,整理衣冠、从容跪拜,每一个动作都充满仪式感,将“正气”从精神层面转化为可视的舞台形象,元军将领伯颜则以“净角”扮相,勾画脸谱,通过夸张的语气和动作,反衬文天祥的威武不能屈,形成强烈的戏剧冲突。

剧目精神内核

《正气歌》不仅是对文天祥个人英雄主义的颂扬,更是对中华民族“忠贞爱国、视死如归”精神的集中诠释,剧中,文天祥的“正气”具体化为对国家的忠诚、对民族的担当,以及对正义的坚守,这种精神超越了时代,成为激励后人的精神财富,正如文天祥在《正气歌》中所言:“是气所磅礴,凛烈万古存”,这种“浩然之气”,正是中华民族历经磨难而不衰的精神密码。

相关问答FAQs

Q1:京剧《正气歌》中的核心唱段《正气歌》在剧情中起到了什么作用?

A1:《正气歌》是全剧的高潮与灵魂所在,在狱中,文天祥通过创作此诗,将个人的生死荣辱升华为对正义与信仰的坚守,唱段以“天地有正气”起兴,列举历史上伯夷、叔齐、张良等忠义之士,既是对自身精神的提炼,也是对民族气节的传承,从艺术效果看,该唱段通过激昂的唱腔与深沉的情感,将文天祥的形象推向极致,让观众直观感受到“正气”的力量,深化了剧目的主题。

Q2:京剧《正气歌》在历史真实与艺术加工上是如何平衡的?

A2:该剧以文天祥的真实生平为蓝本,核心情节(如出使元营、组织抗元、狱中作歌、从容就义)均符合史料记载,保证了历史真实性;在艺术加工上,则通过集中矛盾冲突(如朝堂主战与主争的对立)、强化戏剧高潮(如狱中拒降、刑场就义)以及夸张的表演手法(如方巾丑的程式化动作),使人物形象更鲜明、剧情更紧凑,这种“大事不虚,小事不拘”的处理,既尊重了历史,又增强了京剧的艺术感染力。