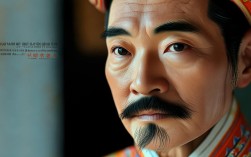

京剧名家赵致远是我国当代京剧艺术领域的重要代表人物,以其深厚的艺术造诣、严谨的表演风格和卓越的传承贡献,在京剧界享有崇高声誉,他生于1945年,北京人,自幼受家庭熏陶喜爱京剧,12岁考入中国戏曲学校(现中国戏曲学院),师从余叔岩弟子李少春及马派传人言少朋等,系统学习了老生行当的表演技艺,在校期间,他勤奋刻苦,既继承了传统京剧的精髓,又善于博采众长,为日后的艺术生涯奠定了坚实基础。

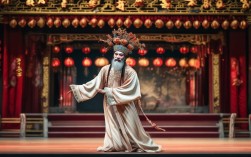

赵致远的艺术生涯跨越半个多世纪,从舞台表演到艺术教育,从传统戏挖掘到新编戏创排,始终秉持“守正创新”的理念,成为连接传统与当代京剧艺术的重要桥梁,他的表演以“唱念做打”的全面性著称,尤其擅长塑造历史人物和英雄形象,在舞台上塑造的诸葛亮、杨延昭、程婴等角色,均成为经典,其艺术风格可概括为“刚柔并济、形神兼备”:唱腔上,他深得余派“脑后音”“擞音”的精髓,高腔挺拔激越,低腔醇厚绵长,如《空城计》中“我正在城楼观山景”的唱段,节奏张弛有度,将诸葛亮临危不乱的气度展现得淋漓尽致;念白上,他注重字正腔圆,湖广韵与京白结合,既有传统京剧的韵味,又贴近现代观众的听觉习惯,在《捉放曹》“听他言吓得我心惊胆怕”的念白中,通过语速、音色的变化,将陈宫的悔恨与无奈层层递进;表演上,他身段稳健,眼神传神,举手投足间尽显人物身份与内心,如在《四郎探母》中扮演的杨延昭,既有将帅的威严,又有兄长的温情,被观众誉为“活杨六郎”。

在代表剧目方面,赵致远不仅继承了《空城记》《捉放曹》《四郎探母》《珠帘寨》等传统经典,还积极参与新编戏的创作与演绎,赋予传统艺术新的生命力,以下为其部分代表剧目及艺术特色概览:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色与创新点 |

|---|---|---|

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 唱腔中加入“气口”处理,突出诸葛亮“空城计”中的从容与智慧;眼神运用上,通过“凝视”“远眺”展现对局势的洞察。 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 念白加入“垫字”与“颤音”,强化陈宫从“犹豫”到“悔恨”的情绪转变;身段设计融入“甩袖”“顿足”等细节,增强叙事性。 |

| 《珠帘寨》 | 李克用 | 融合马派“炸音”与余派“润腔”,表现李克用草莽英雄的豪迈与粗犷;念白采用“炸音”与“沙音”结合,凸显角色性格。 |

| 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 唱腔以“擞音”为主,表现程婴“忍辱负重”的苍老与悲愤;表演中“跪步”“掩面”等动作,强化“舍子救孤”的震撼力。 |

| 《打渔杀家》 | 萧恩 | 借鉴盖派“脆、帅”的身段特点,将渔民萧恩的侠义与洒脱展现得淋漓尽致;念白中融入京白口语,贴近人物身份。 |

除舞台表演外,赵致远在京剧教育领域的贡献同样卓著,他自1970年起任教于中国戏曲学院,先后培养出李宏图、王珮瑜、张建国等一批当今京剧界的骨干力量,他注重因材施教,根据学生的嗓音条件与性格特点制定教学方案,强调“学戏先学做人”,要求学生不仅要掌握技艺,更要理解京剧的文化内涵,他编写了《老生唱腔与表演》《京剧传统剧目解析》等多部教材,系统梳理了老生行当的艺术规律,为京剧教育提供了宝贵经验,他还积极参与“京剧进校园”“非遗传承”等公益活动,举办讲座200余场,让更多年轻人了解并热爱京剧艺术。

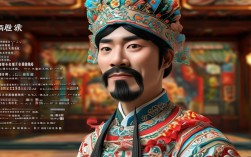

在推动京剧艺术创新方面,赵致远主张“传统为根,创新为翼”,他参与创排的新编京剧《曹操与杨修》《大唐贵妃》等,在保留京剧传统程式的同时,融入现代舞台元素,如灯光、音乐等,使京剧更符合当代观众的审美需求。《曹操与杨修》中的“悔叹”唱段,他通过借鉴西洋歌剧的咏叹调手法,丰富了京剧唱腔的表现力,成为新编戏的经典唱段。

赵致远的艺术成就获得了社会各界的广泛认可,他曾获中国戏剧梅花奖、文华表演奖、终身成就奖等多项荣誉,并当选为中国戏剧家协会副主席,他的表演不仅在国内深受观众喜爱,还多次赴欧美、日本、东南亚等地演出,被誉为“文化使者”,让世界领略到京剧艺术的魅力。

虽已年近八旬,赵致远仍活跃在京剧传承一线,指导青年演员排戏、参与京剧研究工作,他曾说:“京剧是祖宗传下来的宝贝,我们这一代人不仅要守好,更要传下去。”正是这份对艺术的执着与热爱,让他在京剧艺术的传承与发展道路上不断前行,成为当代京剧界的一面旗帜。

FAQs

问:赵致远老师的艺术风格主要受哪些流派影响?如何体现“守正创新”?

答:赵致远的艺术风格以余派为根基,融合了马派的念白与身段、谭派的唱腔刚劲,形成“以余为体,以马、谭为用”的独特风格。“守正”体现在他对传统剧目和表演程式的严格继承,如《空城计》的唱腔遵循余派“脑后音”技法;“创新”则体现在他将现代审美融入传统表演,如在《曹操与杨修》中借鉴西洋歌剧的咏叹调手法,丰富了京剧唱腔的表现力,实现了传统与当代的有机结合。

问:赵致远培养的弟子中,哪位最具代表性?其艺术特点如何体现赵的传承?

答:王珮瑜是赵致远最具代表性的弟子之一,被誉为“余派正宗”,她的艺术特点深刻体现了赵致远的传承:唱腔上继承了余派的“擞音”与“气口”,如《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的念白,保留了赵致远的字正腔圆与情绪递进;表演上注重“形神合一”,如《赵氏孤儿》中程婴的塑造,延续了赵致远“以眼神带动身段”的表演理念,王珮瑜在京剧普及方面的努力,也呼应了赵致远“京剧进校园”的教育理念。