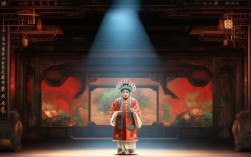

豫剧,作为中原大地上绽放的艺术瑰宝,是中国五大戏曲剧种之一,也是河南省最具代表性的地方戏种,它以高亢激越、豪迈奔放的风格,贴近生活的叙事方式和质朴生动的语言,深受中原乃至全国观众的喜爱,从田间地头的草台班子到富丽堂皇的大剧院,豫剧的唱腔与故事早已融入百姓的日常生活,成为承载中原文化记忆的重要载体,欣赏豫剧名段,不仅是感受戏曲艺术的魅力,更是触摸河南人的精神世界——那里有家国情怀的壮怀激烈,有儿女情长的缠绵悱恻,有民间智慧的幽默诙谐,更有对生活最质朴的热爱与坚守。

豫剧的艺术特色:一方水土养一方“戏”

豫剧的诞生与中原地理文化密不可分,河南地处中原,黄河文明的滋养塑造了这里人民直爽、坚韧的性格,也孕育了豫剧“刚健明朗、气势恢宏”的艺术基调,其唱腔以“梆子腔”为主,用枣木梆子敲击节拍,节奏鲜明、顿挫有力,如同中原大地的脉搏,充满生命力,在表演上,豫剧讲究“唱、念、做、打”的融合,既有文戏的细腻婉转,也有武戏的火爆激烈,演员通过夸张而精准的身段、眼神和手势,将人物性格刻画得入木三分。

流派纷呈是豫剧艺术成熟的重要标志,经过数百年的发展,豫剧形成了以常香玉为代表的“常派”(以“混声唱法”著称,音域宽广、刚柔并济)、以陈素真为代表的“陈派”(闺门旦表演,端庄含蓄、唱腔清丽)、以崔兰田为代表的“崔派”(悲剧唱腔,深沉哀婉、感染力强)、以马金凤为代表的“马派”(“豫剧皇后”,以“大黑头”行当见长,嗓音宏亮、气势磅礴)、以阎立品为代表的“阎派”(闺门旦,婉约细腻、情韵悠长)等五大流派,每个流派都有独特的艺术风格和经典剧目,共同构成了豫剧丰富多彩的艺术版图。

经典名段赏析:唱不尽的悲欢离合,道不完的家国情怀

豫剧名段如同一部部浓缩的史诗,记录着历史的风云变幻、人间的喜怒哀乐,这些唱段之所以能穿越时空、代代传唱,不仅因其旋律优美,更因其背后蕴含的真挚情感与深刻思想,以下几段经典之作,便是豫剧艺术魅力的集中体现。

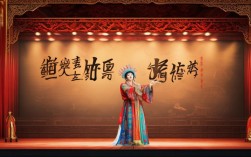

《花木兰·刘大哥讲话理太偏》:巾帼英雄的家国担当

“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲?男子打仗到边关,女子纺织在家园……”这段唱段出自豫剧现代戏《花木兰》,由豫剧大师常香玉创演,已成为中国家喻户晓的“女性力量”宣言,唱段以明快流畅的节奏、朴实有力的语言,塑造出花木兰替父从军的勇敢与担当,常香玉在演唱时,巧妙运用“豫西调”的深沉与“豫东调”的明快,将花木兰从对闺阁生活的留恋到决心保家卫国的心理转变刻画得淋漓尽致,尤其是“白天去种地,夜晚来纺棉”等唱词,既贴近生活,又凸显了女性的坚韧,至今听来仍让人热血沸腾。

《穆桂英挂帅·辕门外三声炮》:老当益壮的壮志豪情

“辕门外三声炮如同雷震,天波府里走出来我保国臣……”这段唱段出自《穆桂英挂帅》,是豫剧“马派”的代表作,年过半百的穆桂英,在朝廷危难之际,不计前嫌挂帅出征,马金凤以宽厚宏亮、底气十足的“大本腔”,唱出了这位女元帅“我不挂帅谁挂帅”的豪情壮志,唱段中,“三声炮”的节奏由缓到急,如同战鼓擂动,将穆桂英从犹豫到决绝的心理过程层层推进;而“捧印”时的身段表演,更是将人物的老当益壮与英姿飒爽展现得淋漓尽致,成为豫剧武戏文唱的经典范例。

《朝阳沟·祖国的大地到处是春天》:劳动生活的质朴诗情

“祖国的大地到处是春天,到处是春天……”这段唱段出自现代戏《朝阳沟》,是豫剧贴近生活、反映时代精神的典范,剧中知识青年银环下乡落户,面对乡村的新景象唱出这段充满希望的歌,与传统历史剧不同,《朝阳沟》的唱腔没有过多的华丽修饰,而是采用了河南方言的韵律,清新质朴、亲切自然。“高山流水长,平地起炊烟”等唱词,如同田园诗般描绘了乡村的宁静美好,传递出劳动人民对土地的热爱和对新生活的向往,这部戏和这段唱段,至今仍是河南农村逢年过节必演的“保留剧目”,承载了几代人对乡村生活的记忆。

《七品芝麻官·当官不为民做主》:小人物的正义风骨

“当官不为民做主,不如回家卖红薯!”这句经典台词出自《七品芝麻官》,豫剧表演大师唐喜成以“唐派”的“二本腔”(假声与真声结合),将七品县官唐成不畏权贵、为民请命的形象刻画得活灵活现,唱段诙谐幽默中带着刚正不阿,尤其是唐成与诰命夫人对峙时的“变脸”表演,以及“明镜高悬”的身段,将小人物的智慧与勇气展现得淋漓尽致,这句台词早已超越戏曲本身,成为无数公职人员的座右铭,彰显了豫剧对“公平正义”的价值追求。

为更直观地呈现这些名段的特色,以下表格整理了相关信息:

| 剧目名称 | 经典选段 | 主要流派 | 唱腔特点 | 核心情感 |

|---|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 《刘大哥讲话理太偏》 | 常派 | 混声唱法,刚柔并济 | 女性担当,家国情怀 |

| 《穆桂英挂帅》 | 《辕门外三声炮》 | 马派 | 大本腔,宏亮激昂 | 老当益壮,壮志豪情 |

| 《朝阳沟》 | 《祖国的大地到处是春天》 | 常派(现代戏) | 朴实自然,方言韵律 | 劳动之美,时代新貌 |

| 《七品芝麻官》 | 《当官不为民做主》 | 唐派 | 二本腔,诙谐中见正气 | 小人物风骨,正义追求 |

豫剧名段的文化价值:活着的历史,流动的乡愁

豫剧名段不仅是艺术作品,更是中原文化的“活化石”,其剧目多取材于历史演义、民间传说和现实生活,如《花木兰》讲述忠孝两全,《穆桂英挂帅》彰显爱国情怀,《朝阳沟》反映时代变迁,《七品芝麻官》传递民间正义,这些主题与中华民族的传统价值观高度契合,成为文化传承的重要载体。

在艺术形式上,豫剧名段融合了中原地区的民歌、小调、曲艺等元素,形成了独特的音乐体系,梆子腔的节奏感、方言的韵律美、表演的生活化,使其区别于京剧的典雅、越剧的婉约,带着泥土的芬芳和市井的温度,成为河南人“听得懂、有共鸣”的艺术,对于漂泊在外的河南人来说,一段豫剧唱段便是乡愁的慰藉,一句“中!”的台词便是身份的认同。

豫剧也在与时俱进,从传统戏到现代戏,从舞台表演到影视传播,从名家传唱到短视频平台上的“豫剧段子”,豫剧名段正以新的形式走进年轻一代的生活,这种创新不是对传统的背离,而是对生命力的延续——正如常香玉大师“戏比天大,艺无止境”的精神,豫剧的魅力,正在于它始终扎根于人民,始终与时代同频共振。

相关问答FAQs

Q1:豫剧与其他地方戏(如京剧、越剧)的主要区别是什么?

A:豫剧与京剧、越剧虽同属戏曲,但在风格、唱腔、题材上有明显差异,从地域文化看,豫剧源于中原,风格粗犷豪放,唱腔以梆子腔为主,节奏鲜明,体现河南人直爽坚韧的性格;京剧形成于京津,融合徽剧、汉剧等,唱腔以西皮、二黄为主,风格典雅庄重,更具“国剧”的程式化美感;越剧发源于浙江,唱腔婉转柔美,多以“才子佳人”题材为主,表演细腻,体现江南水乡的温婉,豫剧语言更贴近河南方言,生活化气息浓厚;京剧语言以“中州韵”为基础,更具规范性;越剧语言则偏吴语,柔美动听。

Q2:普通人如何更好地欣赏豫剧名段?

A:欣赏豫剧名段可以从“听、看、懂”三个层面入手,听”,关注唱腔的旋律特点,比如常派的“混声唱法”如何刚柔并济,马派的“大本腔”如何宏亮激昂,感受不同流派的独特韵味;看”,观察演员的表演,如身段、眼神、手势,以及服装、道具、舞台布景如何服务于人物塑造,穆桂英挂帅》中的“捧印”动作如何展现人物的豪情;懂”,了解剧目背后的故事和时代背景,花木兰》的替父从军、《朝阳沟》的知识青年下乡,理解唱段表达的情感和思想,更容易产生共鸣,可以从经典名段入手,如《刘大哥讲话理太偏》《当官不为民做主》,再逐步扩展到其他剧目,循序渐进感受豫剧的魅力。