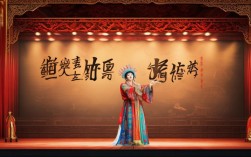

李月仙,中国晋剧界德艺双馨的表演艺术家,国家级非物质文化遗产晋剧项目代表性传承人,以深得晋剧“丁派”艺术精髓而闻名,她从艺六十余载,在舞台上塑造了众多性格鲜明、令人难忘的艺术形象,不仅以精湛的技艺征服了无数观众,更以对传统艺术的坚守与创新,为晋剧的传承与发展作出了卓越贡献。

李月仙的艺术生涯始于新中国成立初期,1945年,她出生于山西太原一个普通家庭,自幼受家乡戏曲氛围熏陶,12岁考入山西省晋剧院训练班,师从晋剧表演艺术家丁果仙的亲传弟子马兆录,系统学习晋剧老生行当,丁派艺术作为晋剧老生流派的代表,以唱腔高亢激越、表演刚劲豪迈著称,李月仙天赋与勤奋兼具,在训练班中便展现出对角色深刻的理解力和塑造力,1960年,年仅15岁的她凭借《辕门斩子》中的杨六郎一角初登舞台,便以清亮醇厚的嗓音和沉稳大气的台风赢得业内关注,此后,她在《打金枝》《空城计》《芦花》等传统戏中不断磨砺技艺,逐渐形成了“字正腔圆、情真意切”的表演风格。

在长期的舞台实践中,李月仙不仅继承了丁派艺术的精髓,更结合自身条件进行创新,她嗓音条件得天独厚,音域宽广,尤其擅长运用“脑后音”“擞音”等技巧,使唱腔既有丁派的苍劲有力,又融入细腻的情感表达,例如在《打金枝》中,她饰演的唐代宗面对公主娇蛮时的威严与无奈,通过眼神的微妙变化和唱腔的抑扬顿挫,将一代帝王的复杂心境刻画得入木三分;而在《空城计》中,她通过稳健的台步和沉稳的念白,将诸葛亮临危不惧的智者形象演绎得淋漓尽致,她的表演不追求形式上的花哨,而是以“情”带“声”,以“神”塑“形”,让每一个角色都鲜活立体,被誉为“晋剧舞台上的活历史”。

李月仙的艺术成就不仅体现在传统戏的演绎上,在现代戏的创作中同样贡献突出,20世纪六七十年代,她积极响应文艺“为人民服务、为社会主义服务”的号召,在《红灯记》《龙江颂》等现代戏中塑造了一系列贴近生活的工农兵形象,为了演好角色,她深入工厂、农村体验生活,将传统戏曲的表演程式与现代人物的情感表达相结合,使现代戏既有戏曲韵味,又具时代气息。《红灯记》中李玉和的“提篮小卖”唱段,她借鉴了晋剧花腔的技巧,使唱腔既激昂又亲切,成为当时广为传唱的经典。

作为非遗传承人,李月仙始终将传承晋剧艺术视为己任,1970年代起,她开始收徒传艺,先后培养了张智、李丽萍等数十名优秀演员,其中不少已成为当今晋剧舞台的中坚力量,她坚持“因材施教”,根据徒弟的嗓音条件和性格特点制定教学方案,在传授技艺的同时,更注重引导他们理解角色背后的文化内涵,她还积极参与晋剧的整理与改编工作,参与整理的传统戏《十五贯》《蝴蝶杯》等,既保留了原剧的精华,又在节奏和唱腔上进行了优化,更符合当代观众的审美需求,近年来,她虽已年逾古稀,仍坚持走进校园、社区开展戏曲讲座和公益演出,让更多年轻人了解和喜爱晋剧艺术。

为更直观展现李月仙的艺术生涯,以下为其重要艺术经历简表:

| 时间节点 | 重要事件 |

|---|---|

| 1957年 | 考入山西省晋剧院训练班,师从马兆录学习晋剧老生 |

| 1960年 | 首次登台主演《辕门斩子》,崭露头角 |

| 1970年代 | 主演现代戏《红灯记》《龙江颂》,开创晋剧现代戏表演新风格 |

| 1982年 | 凭借《打金枝》获山西省中青年演员调演一等奖 |

| 1990年代 | 任山西省晋剧院一团团长,推动剧团艺术创新与人才培养 |

| 2008年 | 被评为国家级非物质文化遗产晋剧项目代表性传承人 |

| 2010年至今 | 从事戏曲教学与公益推广,创办“李月仙晋剧艺术工作室” |

李月仙的艺术成就得到了社会各界的广泛认可,她曾先后获得“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”等多项国家级奖项,并当选为山西省戏剧家协会副主席,面对荣誉,她始终保持谦逊:“演员的舞台在观众心中,艺术的根在传统里。”她用一生的实践诠释了戏曲人的初心与坚守,为晋剧艺术的传承与发展树立了榜样。

相关问答FAQs

问:李月仙为何被称为“丁派嫡传”?她对丁派艺术的传承有哪些创新?

答:李月仙被称为“丁派嫡传”,是因为她作为晋剧泰斗丁果仙的再传弟子,系统继承了丁派艺术的核心精髓——以声传情、以形写神,她深入研习丁果仙的“脑后音”“擲音”等唱腔技巧,以及“稳、准、狠”的表演风格,在《空城计》《辕门斩子》等传统剧中完整再现了丁派经典,在传承基础上,她结合自身嗓音特点,融入晋剧青衣的婉转与花脸的浑厚,使唱腔更具层次感;她注重人物内心世界的挖掘,在传统程式中融入生活化的细节,让老生形象既不失威严,又更具人情味,实现了对丁派艺术的创造性转化。

问:李月仙在晋剧现代戏表演中有哪些突破?这些突破对晋剧发展有何意义?

答:李月仙在晋剧现代戏表演中的突破主要体现在两个方面:一是将传统戏曲的“唱、念、做、打”程式与现代生活化表演相结合,如在《红灯记》中,她通过借鉴晋剧“流水板”的节奏设计,将李玉和“提篮小卖”的日常动作戏曲化,既保留了传统韵味,又让观众感受到角色的真实生活气息;二是突破了老生行当的性别局限,在现代戏中塑造了多个鲜活的男性工农兵形象,拓宽了老生行的表现题材,这些突破不仅丰富了晋剧现代戏的表现手段,更推动了传统戏曲与时代精神的融合,为晋剧在当代的生存与发展开辟了新路径。