豫剧,作为中国戏曲文化的重要代表之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜明的地方特色,深受广大观众喜爱,而“北京豫剧梨园春”并非单一实体,而是指在北京地区活跃的、以“梨园春”为品牌或精神内核的豫剧演出团体、演出活动及文化传播现象,它既是河南豫剧艺术在北京的延伸,也是首都戏曲文化多样性的重要组成部分,承载着豫剧在京传播、发展的历史记忆与文化使命。

豫剧在北京的传播与“梨园春”的缘起

豫剧发源于河南,早期多在民间庙会、茶园演出,随着人口流动逐渐向全国扩展,北京作为全国文化中心,自近代以来便是各地戏曲汇聚之地,20世纪中叶,随着河南籍人口在京增多,豫剧开始在北京拥有固定受众,早期多为业余票友组织演出,条件简陋却充满乡土气息,改革开放后,专业豫剧团体进京演出增多,河南卫视名牌栏目《梨园春》的崛起,更是为豫剧在北京的传播注入了强大动力。《梨园春》以其“擂台赛”“名家名段”等形式,通过电视荧屏走进千家万户,成为许多北京观众认识豫剧、爱上豫剧的窗口,此后,以“梨园春”为名的豫剧演出、票友活动在北京逐渐常态化,形成了独特的“北京豫剧梨园春”文化现象。

北京豫剧梨园春的艺术特色与演出实践

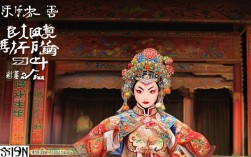

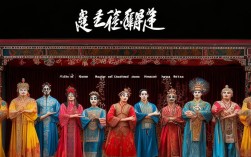

北京豫剧梨园春的演出,既保留了豫剧传统艺术的精髓,又融入了都市观众的审美需求,呈现出多元融合的特点,在剧目选择上,既包括《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》等经典传统戏,也有《朝阳沟》《焦裕禄》等现代戏,还有为北京观众量身定制的新编历史剧,这些剧目通过精湛的表演、优美的唱腔和富有感染力的故事,展现了豫剧艺术的魅力。

在表演风格上,北京豫剧梨园春的演员多受过专业科班训练,功底扎实,同时注重吸收京剧、话剧等其他艺术形式的表演手法,丰富舞台表现力,在传统戏的武打场面中融入京剧的程式化动作,在现代戏的情感表达上借鉴话剧的写实风格,使演出更具观赏性,唱腔方面,以豫东调、豫西调为基础,根据北京观众的听觉习惯调整音高和节奏,既保留了豫剧“高亢激越、粗犷豪放”的特点,又增强了旋律的优美性和流畅性。

演出形式上,北京豫剧梨园春涵盖了专业剧场演出、社区文化活动、校园戏曲推广、电视节目录制等多种场景,常态化演出多在长安大戏院、梅兰芳大剧院等专业剧场举办,每年定期举办“豫剧名家演唱会”“经典剧目展演”等活动;深入社区、校园开展“戏曲进基层”“豫剧体验课”等公益演出,让更多北京市民近距离感受豫剧艺术,依托《梨园春》栏目资源,北京地区的豫剧票友还经常参与节目录制,与名家同台竞技,形成了“专业与业余结合、演出与推广并重”的良性发展格局。

北京豫剧梨园春的文化价值与社会影响

北京豫剧梨园春的存在,不仅是豫剧艺术传播的重要载体,更是促进文化交流、凝聚情感认同的文化纽带,对于河南籍在京人员而言,豫剧是乡音乡愁的寄托,一场演出便能唤起对家乡的思念;对于北京本地观众而言,豫剧以其独特的艺术魅力丰富了他们的文化生活,成为了解中原文化的重要窗口,近年来,随着“国潮”兴起和传统文化复兴,越来越多的年轻观众开始关注豫剧,北京豫剧梨园春通过短视频平台直播、戏曲文创开发等方式,吸引年轻群体参与,为古老艺术注入了新的活力。

北京豫剧梨园春在戏曲传承与创新方面也发挥着积极作用,通过“名家收徒”“青年演员培养计划”等方式,培养了一批豫剧后备人才;在传统剧目基础上进行创新改编,融入现代舞台技术(如LED背景、多媒体投影),提升了演出的视听效果,让豫剧艺术在保持传统内核的同时,更符合当代观众的审美需求。

北京豫剧梨园春代表性剧目及演出情况

| 剧目名称 | 剧情简介 | 艺术特色 | 演出场次(近五年) |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 北朝民歌《木兰辞》改编,讲述花女扮男装替父从军,保家卫国的传奇故事 | 唱腔融合豫东调与豫西调,花木兰“刘大哥讲话理太偏”唱段脍炙人口 | 30余场 |

| 《穆桂英挂帅》 | 杨家将故事,穆桂英年过半百挂帅出征,展现爱国情怀 | 穆桂英“辕门外三声炮如同雷震”唱段气势磅礴,武戏场面火爆 | 25余场 |

| 《焦裕禄》 | 现代戏,展现县委书记焦裕禄带领兰考人民治沙、治水、治碱的感人事迹 | 表演贴近生活,唱腔朴实深沉,情感真挚,获“北京市文化奖” | 20余场 |

| 《朝阳沟》 | 现代戏,城市青年银环下乡扎根农村,与农民共同奋斗的故事 | 唱腔活泼轻快,充满乡土气息,深受基层观众喜爱 | 40余场 |

北京豫剧梨园春发展历程中的重要节点

| 时间节点 | 重要事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1994年 | 河南卫视《梨园春》栏目开播,成为豫剧传播的重要平台 | 为豫剧在北京的普及奠定受众基础 |

| 2005年 | 北京首家民营豫剧剧团“梨园春豫剧团”成立 | 标志着豫剧在北京演出走向专业化、常态化 |

| 2010年 | “豫剧名家北京演唱会”在国家大剧院举办 | 豫剧艺术首次登上国家级艺术殿堂,提升剧种影响力 |

| 2018年 | “戏曲进校园”活动启动,北京多所中小学开设豫剧兴趣班 | 培养青少年观众,实现豫剧艺术的代际传承 |

| 2022年 | 《梨园春》北京特别节目录制,邀请京剧、昆曲名家与豫剧演员合作 | 促进剧种交流,推动豫剧艺术创新融合 |

相关问答FAQs

Q1:北京豫剧梨园春的演出地点主要有哪些?如何获取演出信息?

A:北京豫剧梨园春的演出地点涵盖专业剧场、社区文化中心、高校礼堂等,其中长安大戏院、梅兰芳大剧院、天桥艺术中心等是专业剧场演出的主要场所,社区和校园演出多在东城区、海淀区、丰台区等人口密集区域开展,观众可通过“北京演出票务网”“大麦网”等平台购买专业剧场演出门票,或关注“北京豫剧梨园春”官方微信公众号、河南卫视《梨园春》栏目通知获取免费公益演出信息。

Q2:豫剧在北京的发展面临哪些挑战?“梨园春”如何应对?

A:豫剧在北京的发展主要面临三方面挑战:一是受众群体相对固定,年轻观众占比不足;二是与其他成熟剧种(如京剧、昆曲)的竞争中,市场空间有限;三是创新力度不足,部分传统剧目难以吸引当代观众,对此,“梨园春”通过多种方式应对:一是利用短视频平台开展直播,推出“豫剧小课堂”等趣味内容,吸引年轻群体;二是与北京高校合作,成立“豫剧文化研习社”,培养青年观众;三是创新剧目内容,如将北京胡同文化融入新编戏,增强地域共鸣;四是加强与其他剧种的交流合作,如举办“地方戏曲展演周”,提升豫剧在京的可见度。