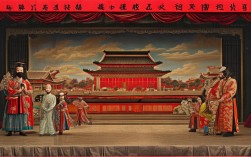

电子配乐的豫剧选段,是传统戏曲艺术与现代音乐技术碰撞出的创新火花,既保留了豫剧铿锵激越、质朴豪放的“中原韵味”,又通过电子音色的丰富表现力和编曲的现代化处理,让百年戏曲在当代语境下焕发出新的生命力,这种融合并非简单的“乐器替换”,而是对豫剧音乐语言的重构——从传统板腔体的程式化节奏中解放出来,在保留核心唱腔韵味的基础上,拓展音乐的情感张力和场景适配性,让豫剧从戏台走向更广阔的舞台,从老年观众群渗透进年轻视野。

传统与现代的碰撞:电子配乐如何“嫁接”豫剧基因

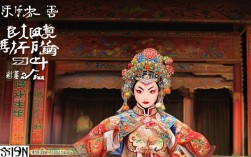

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,其音乐根基在于“板腔体”与“曲牌体”的结合,以板胡、二胡、梆子、笙等传统乐器构建起鲜明的音色体系:板胡的高亢明亮如裂帛,梆子的急促节奏似心跳,唱腔中的“真嗓吐字、假嗓行腔”更是豫剧情感的直接载体,而电子配乐的核心优势在于“无限可能”——通过合成器模拟传统乐器音色(如用电子音色模仿板胡的滑音、梆子的击打声),或创造全新的音效(如氛围电子营造山水意境、电子鼓点强化戏剧冲突),让豫剧音乐从“单一声部”走向“多维度立体声场”。

例如经典豫剧选段《花木兰·刘大哥讲话理太偏》,传统版本以板胡领奏、梆子击节,节奏规整而铿锵;电子改编版则在此基础上加入了低音电子贝司的厚重铺垫,让中低频更具冲击力,同时用电子节拍器替代部分梆子声,通过切分节奏和渐强处理,突显花木兰不服输的倔强性格,而在《穆桂英挂帅·辕门外三声炮》中,作曲家甚至用合成器模拟出号角长鸣的音效,与板胡的快弓形成呼应,将古代战场的肃杀与豪迈渲染得淋漓尽致,这种“传统旋律+电子编曲”的模式,本质上是对豫剧“神韵”的延续——无论配乐如何变化,那字正腔圆的唱词、跌宕起伏的板式,始终是豫剧的灵魂所在。

创作实践:从“戏台伴奏”到“沉浸式音景”

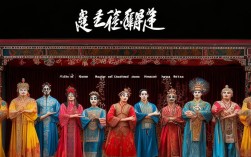

电子配乐在豫剧选段中的应用,早已不是简单的“背景音乐升级”,而是深度参与叙事与情感表达的“角色”,在创作中,音乐人需把握三个核心原则:“守韵”(保留豫剧唱腔的韵腔特点,如“豫东调”的粗犷、“豫西调”的婉转)、“创新”(用电子元素拓展音乐表现力,如加入空间混响营造“空谷回音”效果,或用电子切片节奏打破传统板式的固定循环)、“服务剧情”(配乐需与人物情感、场景氛围高度契合,不能为“炫技”而脱离戏剧情境)。

以现代豫剧《焦裕禄》选段“老百姓的苦记心上”为例,传统配乐多以二胡、笛子表现哀婉,而电子改编版则引入了氛围电子的“铺底音”——用持续的、低频的合成音色模拟“风沙”的质感,配合板胡的慢板长腔,将兰考风沙漫天的压抑与焦裕禄内心的沉重融为一体;在唱腔高潮处,突然切入电子鼓的强力和弦,如同“破开阴云的阳光”,瞬间将情感推向顶点,这种“静与动”“虚与实”的对比,正是电子配乐赋予豫剧的新叙事维度。

电子配乐还打破了豫剧“现场伴奏”的局限,传统豫剧演出依赖乐队实时演奏,而电子编曲可以通过预录制音轨实现“精准控制”——例如在《朝阳沟·那个前晌》中,用电子采样还原了山涧流水、鸟鸣啾啾的自然音效,让“银环下乡”的场景更具画面感;在短视频平台传播的豫剧片段中,电子配乐更适配碎片化传播需求,通过缩短前奏、强化节奏记忆点,让15秒的片段也能抓住听众耳朵。

争议与共识:当“梆子”遇上“合成器”

电子配乐的豫剧选段并非没有争议,部分老戏迷认为,电子音色的“机械感”会削弱传统乐器的“人情味”,尤其是板胡的“揉音”“滑音”等细微变化,电子合成器难以完全模拟;还有人担心,过度强调节奏和音效会让豫剧“变味”,失去“口传心授”的即兴魅力,但更多从业者认为,创新是戏曲生存的必然——正如当年豫剧从“高台教化”走向“舞台灯光”,如今拥抱电子技术,本质是让戏曲语言跟上时代审美。

优秀的电子配乐并非“取代”传统,而是“补充”,在《唐宫夜宴》的豫剧改编版中,电子乐与民族管弦乐团的融合,让千年前的盛唐气象与现代流行审美无缝衔接;年轻豫剧演员小香玉在演唱《谁说女子不如男》时,将电子摇滚的失真吉他与板胡并置,反而让花木兰的英勇气概更具冲击力,吸引了大批Z世代观众,这种“老戏新唱”的尝试,印证了一个道理:传统艺术的“根”在于文化内核,而“枝叶”可以随时代生长。

传统与电子配乐的对比维度

为了更直观展现电子配乐对豫剧的影响,以下从关键维度进行对比:

| 对比维度 | 传统配乐 | 电子配乐 |

|---|---|---|

| 乐器构成 | 板胡、二胡、梆子、笙等原声乐器为主 | 合成器、采样器、电子鼓、效果器等为核心,可模拟传统乐器音色 |

| 节奏特点 | 严格遵循板腔体(如二八板、流水板)的固定节奏 | 在保留板式基础上,可加入切分、变速等现代节奏,律动感更强 |

| 音色表现 | 原声乐器的自然音色,强调“人声合一” | 可创造无限音色(如氛围电子、电子脉冲),适配不同场景需求 |

| 情感表达 | 以唱腔为主,配乐烘托情绪,相对内敛 | 声场立体化,通过音效、节奏变化直接强化戏剧冲突,更具冲击力 |

| 传播场景 | 依赖剧场演出,受众集中于戏迷群体 | 可适配短视频、演唱会、游戏配乐等场景,传播渠道更广 |

相关问答FAQs

Q1:电子配乐会削弱豫剧的“传统韵味”吗?

A1:关键在于如何把握“度”,优秀的电子配乐并非用技术取代传统,而是用技术服务于传统——例如在保留板胡主旋律、梆子板眼的基础上,用电子音色补充低频层次或营造氛围,让“豫剧味”更鲜明而非淡化,若过度追求电子效果而忽视唱腔韵律、板式规范,确实会失去传统韵味,但这并非电子配乐本身的问题,而是创作理念的问题,目前许多成功的案例(如《唐宫夜宴》《焦裕禄》电子版)都证明,只要守住“唱腔为魂、板式为骨”的底线,电子配乐反而能让传统韵味更易被当代听众感知。

Q2:年轻人为什么越来越喜欢电子配乐的豫剧选段?

A2:这背后是审美代际的变迁与传播方式的革新,电子配乐的节奏感、音效丰富性更符合年轻人“沉浸式”“强互动”的审美需求,比如将豫剧唱腔融入电子音乐节拍,或加入电影级的音效设计,让戏曲从“听”变为“体验”;短视频平台的助推让“电子豫剧”以碎片化形式触达年轻群体——15秒的“洗脑”片段、戏腔与电子音乐的混剪,打破了年轻人对戏曲“老气”“晦涩”的刻板印象,更重要的是,这种融合让豫剧从“文化遗产”变成了“潮流符号”,年轻人不再是被动的“接受者”,而是主动的“传播者”,他们会用二创、弹幕、打卡等方式参与其中,让豫剧真正“活”在当代生活中。