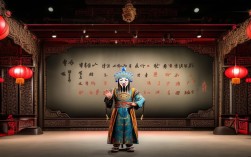

在豫剧艺术的璀璨星河中,崔良田的名字始终与“全场戏”紧密相连,作为当代豫剧舞台上兼具传统底蕴与创新精神的代表性演员,他以扎实的唱念功底、细腻的人物刻画和对全场戏结构的深刻理解,塑造了一系列深入人心的舞台形象,豫剧全场戏作为剧种的核心艺术形式,区别于折子戏的片段式呈现,要求演员在完整的剧情脉络中,通过唱、念、做、打的综合运用,完成人物从萌芽到成熟的立体塑造,而崔良田正是这一艺术形式的忠实践行者与推动者。

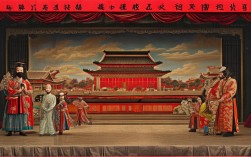

豫剧全场戏的魅力在于其“完整性”与“沉浸感”,它不仅是唱段与表演的简单叠加,更是剧情、人物、情感与舞台艺术的有机统一,为了更清晰地理解其特点,可通过以下表格对比全场戏与折子戏的差异:

| 对比维度 | 豫剧全场戏 | 豫剧折子戏 |

|---|---|---|

| 剧情结构 | 完整起承转合,人物命运贯穿始终 | 截取核心片段,矛盾集中爆发 |

| 表演要求 | 唱念做打全面覆盖,需驾驭人物不同阶段情感 | 以某一两项技艺为主(如唱功或身段) |

| 人物塑造 | 多维度展现人物性格发展与内心变化 | 聚焦人物某一特定情境下的状态 |

| 观众体验 | 沉浸式体验故事脉络与情感起伏 | 赏析演员特定技艺的精彩呈现 |

| 舞台呈现 | 需配合完整布景、灯光、道具调度 | 舞台元素相对简化,突出表演主体 |

这种“完整性”对演员提出了极高要求,而崔良田的艺术成长史,便是对全场戏“千锤百炼”的生动诠释,他自幼入科班学习,师承豫剧名家,在老一辈艺术家的严格要求下,从基本功练起,冬练三九、夏练三伏,把“唱腔要稳、身段要准、情感要真”作为铁律,早期跑龙套的经历让他熟悉了全场戏的每一个环节,从配角的眼神交流到主角的舞台调度,他细致观察、反复揣摩,逐渐形成了“以情带声、以形传神”的表演理念,他曾坦言:“演全场戏就像熬一锅老汤,火候到了,味道自然就出来了,急不得也躁不得。”

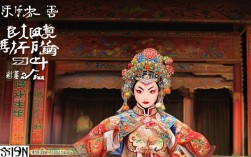

在崔良田的舞台生涯中,多部全场戏成为其艺术标杆,穆桂英挂帅》《花木兰》《秦香莲》更是广受赞誉,在《穆桂英挂帅》中,他饰演的穆桂英既有“辕门斩子”的威严果敢,又有“捧印”时的家国情怀与迟疑纠结,尤其是“捧印”一场,他以高亢而不失柔韧的唱腔,配合水袖的翻飞与眼神的流转,将穆桂英从不愿挂帅到最终决心出征的心理转变刻画得淋漓尽致,唱段“帅字旗飘如云翻”中,他运用豫剧“豫东调”的激越与“豫西调”的深沉相结合,既有巾帼不让须眉的豪迈,又有对年迈佘太君的孝心,层次丰富,情感饱满。

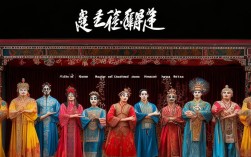

而在《花木兰》中,崔良田则突破了性别局限,将花木兰的柔韧与英气完美融合,从“刘大哥讲话理太偏”的明快辩驳,到“谁说女子不如男”的坚定宣言,再到“见元帅”时的恭敬与“辞元帅”时的不舍,他的表演既有闺秀的细腻,又有战士的飒爽,特别值得一提的是“巡营”一场,他通过扎实的武打功底,结合眼神的警惕与身段的敏捷,将花木兰深夜巡营的警惕与对战友的关怀展现得入木三分,让观众仿佛置身古代军营,感受到角色的心跳与呼吸。

《秦香莲》则是崔良田展现悲剧力量的代表作,他饰演的秦香莲,从寻夫时的满怀希望,到面对陈世美负心时的悲愤绝望,再到公堂对峙时的据理力争,情感层层递进,直抵人心,在“见皇姑”一场,他以低回婉转的唱腔配合颤抖的身躯,将秦香莲的委屈与无助表现得催人泪下,而“杀庙”前的哭板,更是运用“哭腔”技巧,字字含泪,声声泣血,让观众深切感受到底层妇女在封建压迫下的苦难与坚韧。

崔良田的艺术成就不仅在于对传统剧目的精彩演绎,更在于他对全场戏艺术的创新与发展,他注重挖掘历史人物背后的时代精神,在《穆桂英挂帅》中融入现代女性意识的解读,在《花木兰》中强调“家国同构”的价值观,使经典剧目焕发新的生命力,他积极培养青年演员,将自己对全场戏的理解倾囊相授,强调“演人物不演行当”,鼓励演员在尊重传统的基础上融入个人理解,形成了独特的“崔派”艺术风格。

崔良田虽已年过花甲,但仍活跃在舞台一线,以“传承不守旧,创新不离宗”的艺术理念,继续为豫剧全场戏的传播与发展贡献力量,他的舞台实践证明,豫剧全场戏不仅是剧种的艺术瑰宝,更是演员综合素养的试金石,唯有扎根传统、深耕人物,才能让这一古老艺术在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:崔良田的豫剧全场戏与其他演员相比有哪些独特之处?

A1:崔良田的豫剧全场戏以“情、技、韵”的融合为核心独特性,在情感表达上,他擅长通过细节(如眼神、水袖、气息运用)挖掘人物内心,使角色更具真实感与感染力,秦香莲》中“见皇姑”的颤抖身躯与含泪唱腔,精准传递了底层妇女的悲苦,在技艺层面,他打破行当限制,既能驾驭花木兰的英武,又能诠释穆桂英的威严与柔情,唱腔上结合“豫东调”与“豫西调”,刚柔并济,形成醇厚而富有变化的个人风格,他对全场戏结构的把控独具匠心,注重剧情节奏的松紧搭配,通过唱段的起伏、身段的收放引导观众情绪,使整场戏如行云流水,既有戏剧张力,又有审美韵味。

Q2:学习豫剧全场戏对演员有哪些具体要求?

A2:学习豫剧全场戏对演员有极高的综合要求,主要体现在四个方面:一是“基本功扎实”,需长期练习唱腔(嗓音控制、板眼把握)、身段(台步、水袖、武打)和念白(韵白、散白的清晰度与情感度),这是全场戏表演的基础;二是“人物理解深刻”,需研读剧本、分析人物性格、时代背景及情感脉络,做到“演人物不演行当”,例如演《花木兰》需理解其“女扮男装”的身份焦虑与“保家卫国”的责任感;三是“舞台掌控力”,全场戏时长通常在2-3小时,演员需保持体力与状态的稳定,通过眼神、肢体与观众的互动,引导全场戏的节奏与氛围;四是“文化底蕴积累”,豫剧传统剧目多取材于历史故事与民间传说,演员需具备一定的文史知识,才能准确诠释人物的精神内涵,使表演既有技艺又有灵魂。