在豫剧的百花园中,有一类形象始终扎根于乡土,以朴素的情感打动人心,那便是“嫂娘”,她们并非血缘至亲,却用超越血缘的付出,将“长嫂如母”的古训演绎得淋漓尽致,成为无数观众心中“胜似亲娘”的精神图腾,从田间地头的粗布衣衫到戏台上的水袖翻飞,豫剧以特有的乡土气息和真挚情感,塑造了一个个鲜活的嫂娘形象,她们的故事是中原大地伦理亲情的缩影,更是对人性光辉的深情礼赞。

泥土里长出的“嫂娘”:平凡身份中的不凡担当

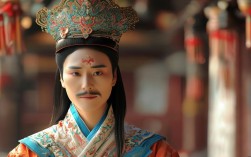

豫剧中的嫂娘,多是出身平凡农村的女性——她们可能是丈夫早逝的年轻寡妇,可能是兄嫂早逝后被迫扛起家庭长姐,也可能是在艰难时主动承担起抚养幼小责任的普通媳妇,她们的“不凡”,不在于惊天动地的壮举,而于日复一日的琐碎中,用肩膀扛起家庭的重担,用双手编织出亲情的暖网,经典剧目《嫂娘》便以“张桂英”这一形象为代表:丈夫早逝后,她独自拉扯着自己的儿子,却更将年幼的小叔子张强视若己出,为了供张强读书,她白天在田里劳作,夜晚在灯下缝补,把家里唯一的粗粮留给两个孩子,自己啃着干硬的窝头;张强生病时,她冒雨翻山求医,把湿透的棉袄裹在孩子身上,自己却冻得嘴唇发紫;当张强立志参军报国,她连夜缝补军装,将“好男儿志在四方”的嘱托藏在密密的针脚里,转身却抹去眼角的泪水——她怕耽误孩子的前程,更怕自己的不舍成为他的牵绊。

这样的细节在豫剧中俯拾皆是:《花木兰》里替花木兰照顾父母的“刘大哥嫂子”,在木兰女扮男装出征后,不仅时常登门探望花家父母,更在邻里间处处维护花家的名声,用朴实的言行守护着“军嫂”的尊严;《朝阳沟》中银环的嫂子,面对初到农村的银环手足无措,一边笑着打趣她“城里姑娘学种地”,一边悄悄帮她把磨破的手心贴上膏药,用农村妇女的热心肠化解了她的思乡之苦,这些嫂娘没有豪言壮语,却用“送饭时多加一勺菜”“纳鞋底时多缝一针”的日常,让“亲情”二字有了最坚实的落脚点。

超越血缘的“母爱”:伦理亲情的现代诠释

“嫂娘胜似亲娘”,核心在于“胜似”二字——这种爱,超越了血缘的自然联结,升华为一种主动选择的道德自觉,在中国传统家庭伦理中,“长嫂如母”本是约定俗成的责任,但豫剧中的嫂娘却将这种责任转化为深沉的爱,她们或许从未说过“我爱你”,却在每一个“需要”的时刻挺身而出:当小叔子因家境贫寒辍学,她偷偷卖掉自己的嫁妆凑学费;当小姑子出嫁没有嫁妆,她连夜赶制棉被,把压箱底的陪嫁都塞进她的包袱;当兄弟在外受挫,她从不指责,只是一边递上热汤,一边轻声说“有嫂娘在,天塌不下来”。

这种“胜似亲娘”的爱,更体现在对“成长”的包容与引导上,在豫剧《小二黑结婚》中,小芹的嫂子虽不是主角,却在小二黑与小芹的自由恋爱受阻时,一面帮小芹瞒着封建的婆婆,一面偷偷给小二黑传递消息,用农村妇女的“狡黠”和善良,守护了年轻人的爱情,她不像亲娘那样有“管教”的权威,却更像朋友般倾听、像长辈般护航,这种“亦母亦友”的角色,让传统伦理有了更贴近人性的温度,正如戏中唱道:“不是亲娘胜亲娘,心贴心来暖洋洋,这情意比黄河水长,比嵩山石重。”黄河与嵩山,是中原大地的象征,而嫂娘的爱,正如同这山水一般,厚重、绵长,滋养着每一个家庭成员的心田。

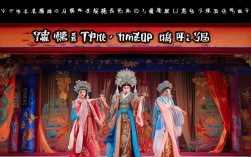

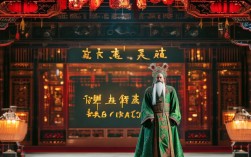

豫剧舞台上的“嫂娘”:乡土艺术的情感共鸣

豫剧以“唱念做打”的朴实真挚,让嫂娘的形象深入人心,其唱腔高亢激昂中带着细腻,如豫东调的奔放,恰似嫂娘爽朗的性格;豫西调的婉转,又似她内心的温柔,在《嫂娘》的经典唱段“一针一线密密缝”中,演员通过慢板的拖腔,将“灯下缝军装,线儿长,情意长”的牵挂唱得字字含情,配合“针尖扎破手,鲜血染衣裳”的动作细节,让观众仿佛能看到嫂娘灯下缝补的身影,感受到她“儿行千里母担忧”的揪心。

表演上,嫂娘的形象从不追求“完美”,反而带着泥土的“烟火气”:她可能因为劳累而弯腰驼背,可能因为操劳而双手粗糙,可能在生气时叉着腰骂人,却会在转身时偷偷抹泪,这种“不完美”恰恰让角色更真实——她们不是高高在上的“圣人”,而是会疲惫、会心疼的普通人,却因为“爱”而变得伟大,正如豫剧表演艺术家常香玉所说:“戏是演给老百姓看的,就得说老百姓的话,演老百姓的情。”嫂娘的形象,正是抓住了“老百姓的情”,所以才能跨越地域和时代,让不同年龄、不同背景的观众产生共鸣:有人想起自己生活中那个默默付出的嫂子,有人感慨“长嫂如母”的传统美德,更有人在泪光中读懂了“平凡即伟大”的真谛。

嫂娘与亲娘情感特质对比表

| 维度 | 亲娘 | 嫂娘 |

|---|---|---|

| 血缘基础 | 天然联结,无需刻意经营 | 无血缘关系,主动承担“母责” |

| 情感主动性 | 本能的爱,多为自然流露 | 道德驱动的爱,需克服自身困难 |

| 表达方式 | 全方位呵护,含蓄或直接 | 日常点滴渗透,行动多于言语 |

| 社会评价 | “天经地义”的伦理角色 | “难能可贵”的道德典范 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的嫂娘形象为什么能引发观众强烈共鸣?

A:豫剧中的嫂娘形象之所以能引发强烈共鸣,核心在于其“真实性”与“普适性”,她们来自乡土,形象接地气——她们会为生计发愁,会因劳累疲惫,会在困难面前流泪,这些细节让观众觉得“这就是身边的人”,从而产生情感代入,她们的爱超越了血缘,体现了“义”高于“利”的传统美德,这种“主动选择的爱”比血缘亲情更具道德感召力,在快节奏的现代生活中,人们愈发渴望这种质朴、无私的情感,嫂娘形象恰好满足了人们对“温暖”“坚守”的精神需求,因此能跨越时代,打动一代又一代观众。

Q2:嫂娘形象体现了中国传统家庭伦理中的哪些核心价值观?

A:嫂娘形象集中体现了中国传统家庭伦理中的“仁爱”“责任”与“和谐”。“长嫂如母”的观念本身就是“孝悌”文化的延伸,强调家庭成员间的相互扶持;嫂娘在家庭困难时主动担当,体现了“穷且益坚”的责任意识,与“天行健,君子以自强不息”的精神呼应;她们对非血缘亲人的包容与关爱,展现了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的“仁爱”思想,这些价值观共同构成了中国传统伦理的基石,嫂娘形象正是通过具体的故事,让抽象的伦理变得可感可知,成为传承中华美德的生动载体。