豫剧《包拯被斩2》作为传统包公戏的续篇,在经典“包青天”形象的基础上,通过更复杂的矛盾冲突和更深刻的人物刻画,展现了北宋年间正义与权势的激烈博弈,故事以包拯审理“贡院舞弊案”为开端,牵连出当朝国丈庞太师的逆子庞昱,庞太师为保亲子,不惜勾结太医院使伪造“包拯私通西夏”的密信,又买通宫人诬陷包拯调戏妃嫔,宋仁宗偏听偏信,震怒之下下旨将包拯押赴法场问斩,行刑当日,包拯义仆王朝潜入庞府盗取密信原件,受害考生家属亦携带人证物证闯宫鸣冤,仁宗最终查明真相,亲赴法场救下包拯,将庞太师父子问斩,剧情以“查案-陷害-问斩-昭雪”为主线,环环相扣,既保留了传统豫剧的戏剧张力,又深化了“清官难断皇权”的主题,让观众在跌宕起伏的情节中感受包拯“为国为民”的赤子之心。

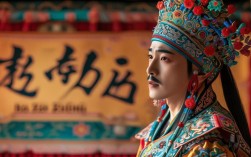

剧中人物塑造鲜明,各具代表性,包拯作为核心人物,其性格在“被斩”危机中得到了极致展现:面对庞太师的权势压迫,他毫不退缩,即便身陷囹圄仍高呼“宁为玉碎不为瓦全”;得知皇帝下旨问斩时,他虽有对百姓的愧疚,却无半分对权贵的妥协,完美诠释了“铁面无私”的清官形象,宋仁宗则体现了封建帝王的复杂性:前期因被奸臣蒙蔽而刚愎自用,下令斩杀包拯时既有维护皇权的决绝,也隐含对包拯的信任动摇;后期真相大白时,他亲赴法场救包拯,并痛斥庞太师,展现了“知错能改”的明君特质,庞太师作为反派,阴险狡诈、贪恋权势,为达目的不择手段,其阴谋不仅是对包拯个人的陷害,更是对国家法制的践踏,成为剧中正义与邪恶冲突的集中体现,包拯的义仆王朝虽为配角,却忠心耿耿、机智勇敢,盗取密信、闯宫鸣冤等情节推动着真相揭露,其“小人物大义”的形象为故事增添了温暖底色。

从艺术特色来看,《包拯被斩2》充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔上,包拯的唱段以豫剧黑头腔为主,高亢激昂、苍劲悲壮,如法场戏中的“头戴乌纱帽,身披大红袍”一段,唱腔中融入豫东调的明快与豫西调的深沉,通过真假声转换、拖腔运用等技巧,将包拯“明知必死仍心系苍生”的复杂心境展现得淋漓尽致;庞太师的唱腔则多用花脸腔,奸诈中带着傲慢,如阴谋得逞时的“哈哈笑”,唱腔轻浮而充满算计,与包拯的唱段形成鲜明对比,表演上,融合了唱、做、念、打等多种程式化动作:包拯在公堂审案时的“蹉步”“甩发”,表现其怒不可遏;法场被绑时的“僵尸功”,凸显其宁死不屈;庞太师与同党密谋时的“捋髯”“踱步”,则刻画其老谋深算,舞台设计采用虚实结合的手法,贡院考场用桌椅象征考场格局,法场用冷色调灯光营造肃杀氛围,通过灯光切换、音效配合(如法场的鼓声、斩首的锣声)增强戏剧张力,让观众仿佛身临其境。

剧目在文化内涵上,既传承了传统包公戏“清官断案”的核心主题,又注入了对封建制度的深刻反思,通过包拯“被斩”的危机,展现了“清官难断家务事”的困境——即便包拯再刚正,也难以完全摆脱皇权的干预;通过“冤案昭雪”的结局,传递了“邪不压正”的朴素价值观,满足了百姓对“青天”的期盼,在当代语境下,该剧仍具现实意义:它不仅是对清官文化的弘扬,更是对“权力需要制约”的警示,呼应了反腐倡廉的社会需求,让观众在欣赏传统艺术的同时,思考正义与权力的关系。

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 开封府尹 | 铁面无私、不畏权贵、忧国忧民 | 推动剧情发展,体现清官精神 |

| 宋仁宗 | 当朝皇帝 | 前期刚愎自用,后期明辨是非 | 制造皇权与正义的冲突 |

| 庞太师 | 国丈 | 阴险狡诈、贪赃枉法、结党营私 | 作为反派势力,制造戏剧矛盾 |

| 王朝 | 包拯义仆 | 忠心耿耿、机智勇敢 | 传递关键线索,推动真相揭露 |

FAQs:

-

问:豫剧《包拯被斩2》与传统包拯戏(如《铡美案》)在情节设置上有何不同?

答:传统包拯戏多以“铡”为核心,如《铡美案》中包拯依法铡陈世美,侧重“法理昭彰”;而《包拯被斩2》则以“被斩”为冲突焦点,展现包拯从执法者到“待罪之身”的身份逆转,突出其“人在公门身不由己”的困境,以及皇权与正义的复杂博弈,情节更具悬念与悲剧张力。 -

问:剧中包拯“被斩”的情节设计,有何深意?

答:“被斩”是剧目的核心戏剧冲突,既通过极端情境强化包拯“刚正不阿”的形象——即便面临死亡仍不屈服;又通过“冤案-昭雪”的结构,传递“正义虽会迟到但不会缺席”的价值观,这一情节也暗含对封建制度的反思:即便如包拯般的清官,仍可能因皇权偏听而蒙冤,凸显制度对正义的保障重要性。