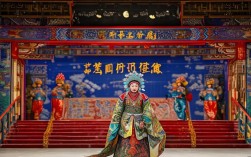

在传统戏曲舞台上,“倔公公犟媳妇”是一类充满生活气息的家庭伦理戏,其核心魅力在于通过两代人性格的激烈碰撞,展现传统家庭观念与现代个体意识的冲突与融合,这类故事通常以普通农家或市井小户为背景,公公作为封建家长制的代表,固守“长幼有序”“三从四德”的老规矩;媳妇则带着新思想的萌芽,敢于挑战不公,维护自身与小家庭的权益,两者在柴米油盐的日常中展开了一场“倔”与“犟”的较量,最终往往在啼笑皆非中达成和解,既保留了传统家庭的温情,又暗含了时代进步的印记。

公公的“倔”,本质上是传统家长权威的固执体现,他们多出生于旧时代,深受“父为子纲”“夫为妻纲”的伦理束缚,认为长辈的话就是金科玉律,晚辈必须无条件服从,在戏中,这种“倔”常表现为对老规矩的偏执:比如坚持“媳妇进门必须早起敬茶”,哪怕媳妇因操持家务劳累过度也不通融;或是固执地认为“女人不该抛头露面”,坚决反对媳妇参与家庭决策或外出谋生,他们的“倔”并非蛮横无理,而是深信自己维护的是“家规”“体面”,是家庭稳定的基石,例如在《卷席筒》的某些改编版本中,老员外因儿媳未按“古礼”操办祭祖仪式,便当众斥责其“目无尊长”,哪怕儿媳已尽心尽力,他仍坚持“必须按老方子抓药”,这种对传统的死守,正是“倔公公”的典型写照。

与之相对,“犟媳妇”的“犟”则是个体意识觉醒的反抗符号,她们可能受过新式教育,或因常年操持家务、养育子女而逐渐摆脱“逆来顺受”的枷锁,开始追求人格平等与家庭话语权,她们的“犟”不是无理取闹,而是对不公的抗争:面对公公的指责,她会据理力争“我起早贪黑为的是这个家,何错之有?”;遭遇家庭资源分配不公时,她会拍案而起“女儿也是传后人,凭啥不能分家产?”,这种“犟”背后,是对“男女平等”“尊重个体”的朴素渴望,是传统女性从“家庭附庸”向“独立人格”转变的缩影,打金枝》中,公主虽为皇室成员,但其“犟”的本质与民间媳妇相通——敢于挑战夫权与皇权,捍卫自己的尊严;而在民间小戏《双推磨》里,寡妇为生活所迫开磨坊,面对公公“抛头露面伤风化”的指责,她倔强回应“饿死事小,失节事大?我凭力气吃饭不丢人!”,将“犟”化为生存的勇气。

两者的冲突,实则是一场“旧秩序”与“新思想”的博弈,日常琐事是导火索:公公嫌媳妇“不会做针线”,媳妇怨公公“不帮带孙子”;重大决策是试金石:分家产、定亲事、教育子女,双方各执一词,互不相让,戏曲通过夸张的肢体语言、诙谐的方言对白,将这种冲突渲染得淋漓尽致:公公气得胡子翘起,媳妇叉腰瞪眼,邻居劝架时和稀泥,孩童在一旁看热闹……看似鸡飞狗跳,却暗藏着家庭关系的真实肌理——没有绝对的“对”与“错”,只有观念的差异与理解的错位。

| 角色 | 性格核心 | 冲突表现 | 典型行为 |

|---|---|---|---|

| 倔公公 | 守旧、权威、偏执 | 维护传统规矩、强调家长威严 | 固守“古礼”干预生活、用辈分压制媳妇 |

| 犟媳妇 | 自主、反抗、坚韧 | 追求平等权益、争取家庭话语权 | 据理力争反驳、坚持自我决策 |

戏曲的魅力在于“冲突中的和解”,在一次次“倔”与“犟”的碰撞后,双方往往因血缘亲情或共同的生活困境逐渐软化:公公看到媳妇为家庭的付出,开始反思“老规矩是否该变通”;媳妇理解公公的“倔”源于对家庭的守护,学会用更温和的方式沟通,倔公公可能放下身段,主动帮媳妇挑水;犟媳妇也会体谅公公的孤独,多陪他唠家常,这种和解不是一方对一方的妥协,而是两代人互相理解、共同成长的结果,既保留了“孝道”“和睦”的传统美德,又融入了“平等”“尊重”的时代精神,让古老的戏曲在当下仍能引发共鸣。

这类戏曲之所以经久不衰,正是因为它扎根于生活,用“倔”与“犟”的矛盾,照见了传统家庭向现代家庭过渡的阵痛与温情,也让我们看到:无论是“倔”还是“犟”,本质上都是对“家”的在乎——只是在乎的方式不同,学会倾听与包容,才能让“家”成为真正的港湾。

FAQs

-

问:“倔公公犟媳妇”类戏曲中,为什么冲突最终多以和解收场?

答:这类戏曲多源于民间生活创作,核心主题是“家和万事兴”,冲突和解既符合传统伦理中“以和为贵”的价值观,也暗含对家庭关系的正向引导——通过两代人的相互理解与妥协,展现传统家庭在时代变迁中保留温情、实现自我更新的可能,传递出“没有解不开的结,只有不愿沟通的心”的生活智慧。 -

问:现代社会如何看待戏曲中的“倔公公”与“犟媳妇”?

答:现代社会更倾向于从“代际沟通”与“个体价值”的角度解读。“倔公公”的守旧反映了传统家庭观念的局限性,“犟媳妇”的反抗则体现了女性意识的觉醒,两者冲突的本质是新旧观念的碰撞,而和解的过程启示我们:家庭关系中,既要尊重长辈的经验与情感需求,也要理解晚辈对平等与自主的渴望,通过平等对话而非权力压制,才能构建和谐的家庭关系。