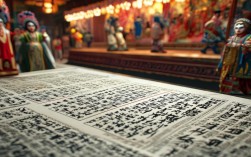

京剧《骂殿》是传统剧目中展现君臣伦理与人性冲突的经典,自盘古”唱段更是以磅礴气势和深刻情感成为脍炙人口的经典选段,该剧取材于北宋开国皇帝赵匡胤的故事,围绕“义”与“权”的矛盾展开,通过陶三春怒登金殿痛斥赵匡胤的情节,塑造了刚烈直率、深明大义的女性形象,也揭示了封建皇权下人性的复杂与挣扎。

剧情始于北宋初年,赵匡胤通过陈桥兵变黄袍加身,建立宋朝,其结义兄弟郑恩(郑子明)曾为其开国立下汗马功劳,赵匡胤因猜忌郑恩性格跋扈,加之后宫韩妃挑拨,最终在金殿之上错斩郑恩,郑妻陶三春,人称“陶三太保”,乃巾帼英雄,闻讯后悲愤交加,率兵围困京城,声言要为夫报仇,赵匡胤自知理亏,亲自登殿赔罪,陶三春手持金锏,怒斥赵匡胤忘恩负义、不念结义之情,更痛斥其身为君主却枉杀功臣的昏聩,剧中“自盘古”唱段,正是陶三春在怒斥时的核心唱词,以“自盘古开天辟地”起兴,追溯历代君臣之道,将个人恩怨上升至对封建伦理的拷问,情感层层递进,极具感染力。

剧中主要人物性格鲜明,冲突激烈,陶三春作为核心人物,是民间正义与女性力量的化身,她既有为夫报仇的刚烈,也有深明大义的理智,其“骂殿”并非单纯泄愤,而是以“义”为准则,对皇权进行道义上的审判,赵匡胤则塑造得更为复杂,他既是开国明君,也有猜忌多疑、情感用事的弱点,面对陶三春的质问,他既愧疚又无奈,展现出君权与亲情的矛盾,韩妃的阴险、文武百官的观望,都为剧情增添了张力,使冲突更加立体。

《骂殿》的艺术特色集中体现在唱腔、表演与人物塑造上,陶三春的“自盘古”唱段以西皮导板开篇,高亢激昂,表现其初登殿时的怒不可遏;随后转西皮原板,节奏沉稳,字字铿锵,通过“自盘古开天辟地,朝朝代代有君臣;君不正臣投外国,父不子子奔他乡”等唱词,将历史典故与现实批判结合,既有苍茫的历史感,又有直指当下的锋芒,表演上,演员通过眼神、身段(如甩袖、顿足、挥锏)等动作,将陶三春的愤怒、悲愤与坚定展现得淋漓尽致,形成“静若处子,动若脱兔”的舞台效果,服饰与道具也极具象征性,陶三春的甲胄凸显其武将身份,手中的金锏是“代天巡狩”的象征,也成为她质问皇权的“武器”;赵匡胤的龙袍则与疲惫的神态形成对比,暗示皇权的重负与内心的挣扎。

从文化内涵看,《骂殿》不仅是一出伦理戏,更折射出中国传统政治文化与民间价值观的碰撞,陶三春以“义”为标准审判皇权,体现了民间对“君臣大义”“兄弟情义”的推崇;而赵匡胤的妥协与认错,则暗示了皇权在道义面前的无奈,剧中“自盘古”的起兴,更是将个人恩怨置于历史长河中审视,赋予故事超越时代的普遍意义——对权力滥用的警惕、对正义的坚守,始终是人类社会的共同追求。

《骂殿》作为京剧传统戏,历经百年传承,仍被观众喜爱,正因其深刻的人物塑造、跌宕的剧情和精湛的艺术表现,它不仅是京剧艺术的瑰宝,更是理解中国传统伦理与政治文化的重要窗口。

《骂殿》核心人物及角色定位表 | 人物 | 行当 | 性格特点 | 关键唱段/动作 | |--------|------------|------------------------|-----------------------------------| | 陶三春 | 花旦/刀马旦 | 刚烈直率、深明大义 | “自盘古”唱段、挥锏怒斥 | | 赵匡胤 | 老生 | 仁厚多疑、重情重义 | 登殿赔罪、愧疚无奈 | | 韩妃 | 旦角 | 阴险毒辣、挑拨离间 | 后宫煽情、激化矛盾 | | 郑恩 | 净角 | 跋扈忠义、开国功臣 | (前期)辅佐赵匡胤、(后期)被斩 |

相关问答FAQs

Q1:《骂殿》中“自盘古”唱段为何能成为京剧经典?

A1:“自盘古”唱段之所以成为经典,首先在于其深刻的思想内涵,以“自盘古开天辟地”起兴,将个人恩怨上升至对历代君臣之道的反思,赋予故事历史厚重感;唱腔设计极具感染力,西皮导板与原板的结合,既表现了陶三春的愤怒,又通过沉稳的节奏展现其理性质问;唱词通俗易懂却充满力量,如“君不正臣投外国,父不子子奔他乡”,既符合人物性格,又传递了民间朴素的正义观,因而经久不衰。

Q2:陶三春这一角色的塑造有何独特之处?

A2:陶三春的独特之处在于其“刚”与“柔”的统一,她作为女性,却以武将身份登场,手持金锏怒登金殿,展现了“巾帼不让须眉”的刚烈;她的“骂殿”并非无理取闹,而是基于为夫报仇、维护“义”的准则,体现了深明大义的“柔”,在表演上,演员通过“唱、念、做、打”的融合,如眼神中的悲愤、身段的飒爽、唱腔的高亢,将这一性格复杂、充满反抗精神的女性形象塑造得栩栩如生,成为京剧舞台上的经典女性角色。