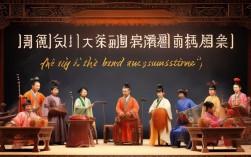

河南戏曲是中国戏曲文化的重要分支,历史悠久、剧种丰富,其中豫剧与曲剧最具代表性,两者虽同属中原文化土壤,却在艺术风格、表现形式上各具特色,共同构成了河南戏曲的璀璨图景,河南戏曲的萌芽可追溯至宋代,当时的“勾栏瓦舍”中已出现民间杂剧、诸宫调等表演形式,明清时期随着梆子腔的兴起,河南梆子(豫剧前身)逐渐成型;而曲剧则在清末民初由民间说唱艺术“高跷曲”演变而来,二者的发展轨迹折射出中原地区从农耕文明到近代社会变迁的文化印记。

豫剧,原名“河南梆子”,因河南古称“豫”而得名,是河南第一大剧种,也是中国五大戏曲剧种之一,其起源可追溯至明末清初,在吸收山陕梆子、本地民歌小调的基础上,于开封、洛阳等地形成鲜明风格,豫剧唱腔以“高亢激越、大气磅礴”著称,主要分为“豫东调”和“豫西调”两大流派:豫东调以商丘为中心,唱腔明快活泼,多用假声(“二本腔”),代表人物唐喜成;豫西调以洛阳为中心,唱腔苍凉悲壮,真声为主,代表人物常香玉。“祥符调”(开封)、“豫东调”(商丘)、“豫西调”(洛阳)、“沙河调”(漯河)等分支各具地域特色,共同构成豫剧丰富的声腔体系,在表演上,豫剧注重“唱、做、念、打”的融合,武戏以扎实的“靠功”“翻功”见长,文戏则以细腻的情感表达打动观众,代表剧目《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等,既传承了历史故事,也融入了现代生活气息,成为跨越时代的经典。

曲剧,又称“高台曲”,是河南第二大剧种,起源于清末民初洛阳一带的民间歌舞“高跷曲”,早期表演者踩高跷边唱边舞,曲调源于民间小调【阳调】【剪剪花】等,后逐渐脱离高跷,转为“地摊”演出,最终在20世纪20年代登上戏曲舞台,与豫剧的梆子腔不同,曲剧采用“曲牌联缀体”音乐结构,唱腔轻柔婉转、生活气息浓厚,语言以中原官话为主,极具口语化特点,被誉为“中原小曲”,其表演风格贴近生活,动作质朴自然,较少程式化的夸张,擅长表现家长里短、民间传说等题材,代表剧目《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》等,均以生动的情节和鲜活的人物深入人心,曲音乐的伴奏乐器以坠胡、板胡为主,辅以笛子、笙等,形成独特的“柔中带刚、细腻抒情”的韵味。

为更直观展现豫剧与曲剧的差异,可从以下维度对比:

| 对比维度 | 豫剧 | 曲剧 |

|---|---|---|

| 起源时间 | 明末清初 | 清末民初(19世纪末-20世纪初) |

| 音乐体制 | 板式变化体(以梆子腔为基础) | 曲牌联缀体(以民间小调为基础) |

| 唱腔风格 | 高亢激越、刚劲有力 | 婉转抒情、生活化、口语化 |

| 代表剧目 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》 |

| 著名表演艺术家 | 常香玉、陈素真、唐喜成、马金凤 | 王秀玲、海连池、胡小凤 |

尽管存在差异,豫剧与曲剧同根同源,均承载着中原文化的精神内核,豫剧的豪迈大气体现了中原儿女的坚韧品格,曲剧的细腻温婉则展现了农耕文明的烟火气息,二者在发展过程中相互借鉴,如豫剧吸收曲剧的生活化表演,曲剧借鉴豫剧的武戏编排,共同推动河南戏曲的繁荣。

新中国成立后,河南戏曲迎来新的发展机遇:豫剧《花木兰》经由常香玉巡演全国,“谁说女子不如男”的唱段成为时代强音;曲剧《卷席筒》中“小仓娃”的形象深入人心,彰显了传统戏曲的现代生命力,近年来,河南戏曲在传承中创新,如豫剧现代戏《焦裕禄》、曲剧《银杏树下》等,既坚守艺术本真,又贴近时代主题,让古老戏曲焕发新生。

河南戏曲的传承仍面临挑战:年轻观众减少、传统技艺后继乏人、市场冲击等问题亟待解决,对此,河南通过“戏曲进校园”、建立非遗传承基地、数字化保存老艺人影像等方式,让戏曲文化扎根校园、走向年轻一代。

相关问答FAQs

Q1:豫剧和曲剧在表演形式上最大的区别是什么?

A1:最大的区别在于音乐体制和表演风格,豫剧采用“板式变化体”,以梆子腔的“快慢板”“二八板”等板式为基础,唱腔高亢激越,表演注重程式化的“架势”和“功架”,如武将的“靠架”“亮相”;曲剧则采用“曲牌联缀体”,由【阳调】【打枣杆】等民间曲牌组合而成,唱腔轻柔婉转,表演更贴近生活,动作自然质朴,较少夸张的程式化动作,更像是“生活化的歌舞”。

Q2:为什么说豫剧是“河南第一大剧种”?

A2:豫剧被称为“河南第一大剧种”,主要基于三点:一是流传范围广,不仅遍布河南全境,还辐射河北、山东、山西、陕西等周边省份,甚至远涉新疆、台湾等地;二是影响力大,20世纪50年代后,豫剧通过电影、广播等媒介走向全国,常香玉、马金凤等艺术家的表演家喻户晓;三是剧目丰富,既有《花木兰》《穆桂英挂帅》等历史大戏,也有《朝阳沟》《李双双》等现代戏,题材多样,观众群体涵盖老中青三代。