春节晚会自1983年开办以来,戏曲始终是不可或缺的重要板块,既是中华优秀传统文化的集中展示,也是连接几代人情感的文化纽带,从初创时期的经典再现,到后来的多元创新,春晚戏曲以“守正”为根、“创新”为翼,在方寸舞台上勾勒出戏曲艺术的传承脉络与时代活力。

发展历程:从经典传承到多元融合

20世纪80年代,春晚戏曲处于初创期,以传统经典剧目为主,1983年第一届春晚,梅葆玖表演京剧《贵妃醉酒》,袁世海演绎《霸王别姬》,名家名段荟萃,奠定戏曲在春晚的“重头戏”地位;1984年,越剧《梁山伯与祝英台》选段由茅威涛、陈书君演绎,柔美唱腔引发全国“越剧热”;1986年,黄梅戏《夫妻双双把家还》通过马兰、黄新德的表演,将“树上的鸟儿成双对”的质朴情感传递给亿万观众,成为一代人的记忆,这一阶段,戏曲节目以“还原经典”为核心,依托名家效应,让观众在熟悉的旋律中感受传统艺术的魅力。

90年代至21世纪初,春晚戏曲进入繁荣期,剧种更加多元,形式更趋丰富,1990年,豫剧大师常香玉在春晚演唱《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”,高亢明亮的唱腔展现豫剧的豪迈;1995年,越剧《陆文龙·归宋》由茅威涛、陈国军表演,以“武戏文唱”的创新手法拓展越剧表现力;2001年,川剧《变脸》由彭登怀表演,结合舞台特效,“变脸绝活”让观众惊叹不已,成为当年春晚“爆款”,这一时期,地方戏种如豫剧、川剧、秦腔等频繁亮相,春晚舞台成为展示地域文化特色的窗口。

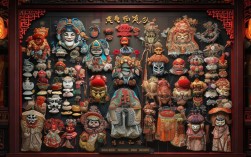

2010年以来,春晚戏曲进入创新融合期,传统与现代碰撞出新的火花,2018年,京剧《梨花颂》由李胜素、王珮瑜演绎,将京剧与交响乐结合,唱腔婉转悠扬,舞美典雅大气,吸引年轻观众关注;2021年,戏曲《盛世百戏》集结京剧、越剧、黄梅戏等12个剧种,通过AR技术呈现“戏曲宇宙”,演员在虚拟与现实交织的舞台上演绎经典,科技赋能让传统艺术焕发新生;2023年,少儿戏曲节目《戏游花果山》由小演员表演京剧、粤剧等片段,稚嫩嗓音与扎实功底展现戏曲传承的希望,这一阶段,“跨界融合”“科技赋能”“年轻化表达”成为关键词,戏曲节目在保留艺术内核的同时,以更贴近时代的方式走进大众视野。

经典剧目与流派一览

春晚戏曲舞台上,无数经典剧目与流派交相辉映,以下为部分代表性作品:

| 剧种 | 经典剧目 | 代表性演员 | 春晚亮相年份 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《贵妃醉酒》 | 梅葆玖 | 1983 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 茅威涛、陈书君 | 1984 |

| 黄梅戏 | 《夫妻双双把家还》 | 马兰 | 1986 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 常香玉 | 1990 |

| 川剧 | 《变脸》 | 彭登怀 | 2001 |

| 昆曲 | 《牡丹亭·游园惊梦》 | 张继青 | 2007 |

| 京剧 | 《锁麟囊》 | 张火丁 | 2012 |

| 京剧 | 《梨花颂》 | 李胜素、王珮瑜 | 2018 |

| 戏曲联唱 | 《盛世百戏》 | 多剧种演员 | 2021 |

| 少儿戏曲 | 《戏游花果山》 | 小演员群体 | 2023 |

传承与创新:让戏曲“活”在当下

春晚戏曲的持续生命力,离不开对传统的坚守与对创新的探索,在传承方面,节目始终注重经典剧目的原汁原味呈现,如梅派京剧的雍容华贵、越剧的婉转细腻、黄梅戏的质朴清新,通过老艺术家的示范与青年演员的继承,确保流派技艺薪火相传,在创新方面,春晚戏曲不断突破边界:从形式上,融入现代舞美、灯光、AR/VR技术,如2022年戏曲《生生不息》用全息投影展现戏曲行当的演变;从内容上,结合时代主题创作新剧目,如2020年京剧《英雄赞歌》致敬抗疫英雄;从传播上,通过短视频平台、社交媒体扩大受众,让戏曲片段成为“爆款”,吸引更多年轻人关注。

相关问答FAQs

Q1:春晚戏曲节目为何能成为几代人的共同记忆?

A1:春晚戏曲节目承载着双重价值:一是文化价值,作为国粹,戏曲凝聚着中华民族的审美情趣与精神内核,经典剧目如《梁祝》《花木兰》等主题普世,易引发情感共鸣;二是情感价值,春晚的“全家欢”属性让戏曲成为跨代际的共同话题,父母辈熟悉的唱腔与子女辈接触的创新形式,形成“代际对话”的文化纽带,因此能穿越时间,成为几代人的集体记忆。

Q2:近年来春晚戏曲节目有哪些创新尝试?如何平衡传统与年轻化?

A2:近年来春晚戏曲的创新主要体现在三方面:一是科技赋能,如AR/VR技术打造沉浸式舞台,全息投影还原经典场景;二是跨界融合,如戏曲与流行音乐(如京剧与说唱结合)、舞蹈(如戏曲与现代舞碰撞)联袂,拓宽艺术边界;三是年轻化表达,如邀请青年演员担纲、设计活泼的戏曲片段(如少儿戏曲、戏曲游戏化呈现),平衡传统与年轻化的关键在于“守正创新”——保留戏曲的“唱念做打”核心技艺与美学精髓,同时在形式、传播、内容上贴近年轻受众审美,让传统艺术以更鲜活的面貌走进年轻人心中,实现“老树开新花”。