王则昭先生是20世纪中国京剧艺术发展史上一位承前启后的重要人物,作为马派老生的杰出传人,他以其深厚的艺术功底、严谨的舞台规范和对传统剧目的精妙诠释,在京剧界享有崇高声誉,其艺术生涯跨越数十年,不仅留下了大量脍炙人口的经典舞台形象,更通过教学传承为京剧艺术注入了持久活力,堪称“京剧大全”中不可或缺的璀璨篇章。

生平与艺术道路

王则昭生于1925年,北京人,自幼受家庭熏陶,对京剧产生浓厚兴趣,12岁正式拜入马派名家张文涓门下,系统学习马派老生艺术,张文涓作为马连良先生的亲传弟子,深得马派“衰派”神韵,为王则昭打下了坚实的唱念做打基础,他天赋与勤奋兼具,每日坚持“喊嗓、吊嗓、练功”三不误,常在清晨的胡同中练就“云手”“踢腿”等基本功,为日后舞台表演积蓄了充沛能量。

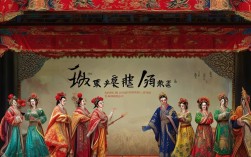

1940年代,王则昭搭班演出于京津两地,先后与荀慧生、尚小云等名家合作,逐渐在《群英会》《借东风》《捉放曹》等传统剧目中崭露头角,他的表演既继承了马派“巧、俏、帅”的台风,又融入自身对人物的理解,形成了“唱腔苍劲而不失婉转,念白铿锵且富含情感,做派沉稳中见灵动”的独特风格,1956年,他加入中国京剧院四团,成为剧团骨干演员,随团赴全国各地演出,足迹遍及大江南北,将马派艺术传播至更广阔的舞台。

在数十年的舞台生涯中,王则昭始终秉持“守正创新”的艺术理念,他尊重传统,认为“京剧的根在传统,失了传统就失了魂”;同时主张“以人物为中心”,在经典剧目中注入新的理解,例如在《空城计》中,他通过诸葛亮抚琴时眼神的细微变化,展现“空城”背后的智谋与孤勇,使这一经典形象更具层次感。

代表剧目与艺术特色

王则昭的舞台 repertoire 丰富,涵盖老生行当的多个流派,尤以马派剧目最为精湛,他的表演讲究“内外兼修”,唱腔追求“字正腔圆、声情并茂”,念白注重“抑扬顿挫、节奏分明”,做派则以“身段规范、表情传神”著称,以下为其部分代表剧目及艺术特色:

| 剧目名称 | 行当 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《空城计》 | 老生 | 诸葛亮 | 唱腔“西皮慢板”苍劲沉稳,念白“抚琴”段节奏舒缓,眼神戏展现“智”与“静”的矛盾统一 |

| 《定军山》 | 老生 | 黄忠 | 唱腔“二六板”高亢激越,靠把功扎实,“刀马老生”风范尽显,展现老将的豪迈与锐气 |

| 《捉放曹》 | 老生 | 陈宫 | 念白如珠玉落盘,“行路”段身段配合唱腔,将陈宫的“悔”与“忠”演绎得淋漓尽致 |

| 《乌龙院》 | 老生 | 宋江 | 唱腔“南梆子”婉转悲怆,做派细腻,通过“闹院”“杀惜”等情节展现宋江的复杂内心 |

| 《四郎探母》 | 老生 | 杨延昭 | “坐宫”段对唱与杨四郎呼应,唱腔中透出兄长的威严与对弟妹的关切 |

在这些剧目中,王则昭尤其擅长塑造“性格化”人物,他注重挖掘角色内心世界,通过程式化动作与情感表达的融合,使人物形象既符合京剧“写意”美学,又具有现代观众可感的真实感,例如在《乌龙院》中,他通过“甩袖”“顿足”等动作,将宋江面对阎婆惜时的隐忍、愤怒与无奈层层递进,赋予传统人物新的时代解读。

传承与艺术影响

晚年的王则昭将更多精力投入京剧教育事业,先后担任中国戏曲学院教授、中国京剧流派艺术传承班导师,培养了于魁智、李胜素、朱强等一大批优秀京剧人才,他教学强调“口传心授”,认为“京剧艺术藏在细节里,一招一式都不能马虎”,常对学生说:“学戏先学做人,只有心里有戏,眼里才有戏。”

在教学实践中,他整理改编了《马派老生表演教程》《京剧传统剧目选编》等教材,系统梳理了马派艺术的表演体系,他积极参与京剧数字化保护工作,录制《王则昭京剧经典唱腔集》《马派表演技法解析》等音像资料,为后世留下了宝贵的艺术遗产。

2000年后,王则昭虽已年逾古稀,仍坚持登台演出,以“老骥伏枥”的精神为京剧站台,2008年,他在长安大戏院举办“王则昭从艺70周年专场演出”,以83岁高龄演绎《空城计》,其唱腔依旧字正腔圆,身段依然稳健利落,引发现场观众经久不息的掌声,成为京剧界的一段佳话。

相关问答FAQs

Q1:王则昭的京剧艺术风格主要受哪些流派影响?如何体现?

A1:王则昭的艺术风格以马派为根基,广泛吸收余派、谭派等老生流派的精华,其唱腔在马派“巧、俏、帅”的基础上,融入余派“刚健醇厚”的韵味,形成“苍劲中见婉转,洒脱中含深沉”的独特风格,念白方面,他借鉴谭派“抑扬顿挫、节奏分明”的特点,结合马派的“口语化”表达,使念白既富有生活气息,又保持京剧的韵律美,例如在《捉放曹》中,他运用马派的“擞音”技巧表现陈宫的愤懑,同时吸收余派的“脑后音”增强唱腔的穿透力,使人物情感表达更加饱满。

Q2:王则昭对京剧传承有哪些具体贡献?

A2:王则昭的传承贡献主要体现在三个方面:一是教学育人,他在中国戏曲学院任教30余年,培养于魁智、朱强等数十名京剧名家,其中多人成为当今京剧界的中坚力量;二是文献整理,他参与编写的《马派老生表演教程》《京剧传统剧目选编》等教材,系统梳理了马派艺术的表演程式与审美规范,为京剧教育提供了标准化教材;三是数字化保护,他录制的《王则昭京剧经典唱腔集》等音像资料,通过现代技术手段保存了濒临失传的传统剧目表演技法,为后世研究马派艺术提供了珍贵的一手资料。