徐建忠是当代上海京剧界的重要代表性人物之一,作为上海京剧院的国家一级演员,他以深厚的艺术造诣、严谨的舞台风范和对京剧艺术的执着坚守,在老生行当的传承与创新中留下了浓墨重彩的一笔,从艺数十年来,他始终扎根于传统京剧的沃土,同时积极拥抱时代审美,在经典剧目的打磨与新编剧目的探索中,形成了兼具“京味”与“海派”特色的表演风格,成为连接京剧传统与当代观众的重要桥梁。

艺术道路:从科班学子到台柱名家

徐建忠的京剧之路始于对传统艺术的敬畏与热爱,他自幼酷爱京剧,少年时代考入上海市戏曲学校,接受系统科班训练,师从李和曾、张文涓、童祥苓等京剧大家,打下了扎实的基本功,在校期间,他主攻老生行当,尤其注重唱念做打的全面修炼,对马派、谭派、余派等老生流派的艺术精髓进行了深入研习,毕业后,他于1980年代加入上海京剧院,在舞台实践中不断打磨技艺,从跑龙套的小配角逐渐成长为挑梁主演。

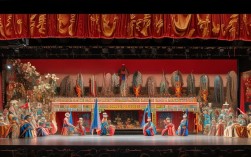

在上海京剧院这个艺术平台上,徐建忠得到了诸多前辈的提携与指导,他珍惜每一次登台机会,在《四郎探母》《捉放曹》《失空斩》等传统骨子老戏中反复锤炼表演技巧,逐渐形成了“以情带声、声情并茂”的演唱特点和“沉稳大方、精准传神”的表演风格,他深知传统京剧的传承不能仅靠模仿,更需在理解人物内核的基础上赋予其新的生命力,因此在排练中常常对剧本、唱腔、身段进行细致推敲,力求在遵循艺术规律的前提下,让经典剧目焕发出新的光彩。

艺术风格:流派传承与个人创新的融合

作为老生演员,徐建忠的表演深谙流派精髓又不拘泥于程式,他的演唱以马派“酣畅淋漓、韵味醇厚”为基础,兼收谭派“清亮刚劲、吐字清晰”和余派“古朴苍劲、内敛深沉”的特长,形成了“刚柔并济、收放自如”的独特唱腔,在吐字行腔上,他注重“字正腔圆”,通过气息的运用控制声音的强弱、高低、快慢,使唱腔既有传统京剧的韵味,又能贴近当代观众的听觉习惯,例如在《四郎探母》中,他通过“叫小番”唱段的高亢激昂与“见娘时”的悲戚低回,将杨四郎的思乡之情与矛盾心理展现得淋漓尽致,既保留了马派唱腔的酣畅感,又融入了对人物情感的深度挖掘。

在表演上,徐建忠强调“以形传神”,注重身段与人物性格的统一,他擅长运用眼神、手势、台步等细节塑造人物,无论是《野猪林》中林冲的隐忍悲愤,还是《贞观盛事》中魏征的刚正不阿,都能通过精准的肢体语言将人物内心世界外化于舞台,他在新编剧目《廉吏于成龙》中的表演堪称典范,通过“夜访”“怒斩”等场次,将于成龙“两袖清风、一心为民”的廉吏形象刻画得入木三分,凭借对人物复杂性的深刻把握,该剧成为上海京剧院的代表作之一,他也因此荣获第25届中国戏剧梅花奖。

徐建忠的艺术还体现了“海派京剧”兼容并蓄的特色,他积极参与京剧现代戏与新编历史剧的创作,在保持京剧艺术本体特征的同时,适当借鉴话剧、影视等表演手法,丰富京剧的表现力,例如在《智取威虎山》现代戏中,他通过生活化的动作设计与传统京剧程式的结合,让杨子荣的英雄形象更加立体可感;在新编历史剧《曹操与杨修》中,他则通过对曹操多疑、雄心等性格层次的展现,突破了传统脸谱化的人物塑造,赋予经典历史人物新的时代解读。

代表剧目与艺术成就

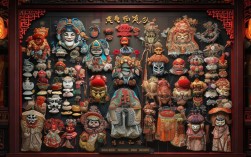

徐建忠的舞台生涯积累了数十部代表剧目,涵盖传统戏、新编历史戏和现代戏,展现了宽广的艺术戏路,以下为其部分代表剧目及艺术特色概览:

| 剧目类型 | 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色与成就 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《四郎探母》 | 杨四郎 | 唱腔韵味醇厚,情感层次丰富,展现马派唱腔的酣畅与人物内心的矛盾,为剧院久演不衰的保留剧目。 |

| 传统戏 | 《捉放曹》 | 陈宫 | 念白清晰有力,身段沉稳大方,通过“行路”“宿店”等场次展现陈宫从愤懑到悔恨的心理变化。 |

| 传统戏 | 《野猪林》 | 林冲 | 表演刚柔并济,将林冲“逼上梁山”的悲愤与隐忍刻画深刻,成为上海京剧院林冲戏的代表版本。 |

| 新编历史戏 | 《廉吏于成龙》 | 于成龙 | 凭借此剧获第25届中国戏剧梅花奖,塑造了“廉吏”经典形象,推动京剧现代戏创作走向新高度。 |

| 新编历史戏 | 《贞观盛事》 | 魏征 | 以老生行当塑造刚直不阿的谏臣,唱腔苍劲有力,身段端庄大气,展现盛唐气象与君臣风云。 |

| 现代戏 | 《智取威虎山》 | 杨子荣 | 融合传统与现代表演手法,将英雄人物的机智与豪迈展现得淋漓尽致,成为现代京剧的里程碑之作。 |

除了舞台表演,徐建忠还积极参与京剧的传承与推广工作,作为上海京剧院的“艺术指导”,他致力于培养青年演员,将自己的表演经验与艺术心得倾囊相授,其弟子多在国内外京剧赛事中获奖,成为京剧新生代的骨干力量,他多次参与“京剧进校园”“京剧下基层”等公益活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多观众了解京剧、爱上京剧。

让京剧艺术在新时代焕发光彩

在徐建忠看来,京剧艺术的传承不是简单的“复制”,而是要在尊重传统的基础上进行创造性转化,他常说:“老祖宗留下的好东西,我们不能丢,但也不能一成不变,要让年轻人觉得京剧‘好看、好听、有意思’。”为此,他不仅深耕传统剧目,还积极参与京剧的数字化传播,参与录制京剧教学视频、线上直播演出,让京剧突破舞台的局限,走进更多年轻人的生活。

作为上海京剧界的“台柱子”,徐建忠始终以“传承国粹、弘扬艺术”为己任,他用数十年的坚守与探索,证明了传统京剧在当代依然具有强大的生命力,无论是在古典剧目的演绎中,还是在现代戏的创新中,他都以对艺术的极致追求,诠释着京剧演员的责任与担当,也为上海京剧“海纳百川、追求卓越”的城市精神写下了生动的注脚。

相关问答FAQs

Q1:徐建忠最擅长的京剧流派是什么?他的表演有哪些独特之处?

A1:徐建忠最擅长的京剧流派是马派,同时融合了谭派、余派的艺术特色,他的表演独特之处在于“情、韵、技”的统一:在情感表达上,注重以人物内心驱动表演,通过眼神、身段等细节展现人物复杂的心理活动;在唱腔韵味上,既保留了马派“酣畅淋漓、韵味醇厚”的特点,又通过气息控制让唱腔更贴近当代观众的听觉习惯;在技艺展现上,强调“以形传神”,将传统程式与人物性格紧密结合,避免“为技巧而技巧”的表演,使舞台形象更加立体丰满。

Q2:徐建忠在京剧传承方面做了哪些具体工作?对青年演员的培养有哪些心得?

A2:徐建忠在京剧传承方面的工作主要体现在三个方面:一是舞台实践,通过打磨传统剧目与新编剧目,为观众提供高质量的艺术作品,同时为青年演员树立表演标杆;二是教学指导,作为上海京剧院的艺术指导,他亲自带徒,通过“口传心授”的方式,将自己的表演经验、流派精髓传授给青年演员,注重培养他们对人物的理解能力和艺术创造力;三是社会推广,积极参与“京剧进校园”“下基层演出”等活动,通过讲座、示范等形式普及京剧知识,扩大京剧的受众群体,在培养青年演员时,他强调“先学传统,再求创新”,要求青年演员先吃透传统剧目的“戏理”,再结合时代审美进行探索,同时鼓励他们“多看、多学、多悟”,在舞台实践中不断积累经验,形成自己的表演风格。