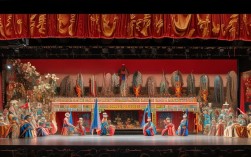

河南豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴闻名于世。“红脸”行当是豫剧艺术中最具辨识度的符号之一,而“红脸全本戏”更是集中展现这一行当艺术精髓的载体,承载着中原人民对忠义、刚直、勇猛品格的崇敬与追求。

豫剧红脸的艺术特质与文化定位

豫剧红脸,又称“红生”,是豫剧生行的重要分支,因面部勾画红色脸谱而得名,红色在中国传统文化中象征忠诚、正义与热血,红脸角色多扮演性格刚烈、忠肝义胆、身居高位或具有特殊身份的人物,如帝王、将帅、清官等,其艺术特质可概括为“唱、念、做、打”的全面融合,尤其以唱腔的爆发力和表演的威仪见长。

从扮相上看,红脸演员需勾画红脸谱,通常以枣红、紫红为主色,辅以黑眉、白眼眶,部分角色还会在额间或面颊添加金色纹饰,凸显威严,服饰上多穿蟒袍、官衣或靠甲,配以髯口(胡须)、头盔等道具,形成“威而不凶、庄而不板”的视觉形象,表演时,身架挺拔如松,眼神坚定如炬,动作讲究“稳、准、狠”,如“抖髯”“甩袖”“跨腿”等程式化动作,既展现角色的身份气度,又暗含内心情感的张力。

唱腔是红脸艺术的灵魂,豫剧红脸的唱腔以“豫东调”“豫西调”为基础,融合“祥符调”“沙河调”等声腔特点,形成“高亢激越、苍劲浑厚”的独特风格,演唱时讲究“真声吐字,假声拖腔”,通过“炸音”“擞音”“滑音”等技巧,表现人物内心的激荡与坚定,传统红脸戏中常出现的“导板”“慢板”“二八板”“流水板”等板式转换,既能展现角色的身份与情绪,又能通过唱腔的节奏变化推动剧情发展。

红脸全本戏的经典剧目与艺术魅力

红脸全本戏是指以红脸角色为核心、情节完整、结构严谨的整本剧目,不同于折子戏的片段式呈现,全本戏通过完整的故事脉络,全方位展现红脸角色的性格魅力与艺术价值,以下是几部具有代表性的红脸全本戏:

(一)《三哭殿》

《三哭殿》是豫剧红脸的经典剧目,讲述唐太宗李世民因太子李承乾与驸马房遗爱争斗,引发家庭与朝堂矛盾的故事,剧中李世民以红脸形象出现,既有帝王的威严,又有父亲的无奈,全剧通过“哭殿”的核心情节,展现李世民在“国法”与“亲情”之间的挣扎,唱腔中既有帝者的恢弘,也有父辈的柔情,成为红脸“文戏”的典范。

(二)《辕门斩子》

《辕门斩子》是红脸“武戏”的代表,以北宋名将杨六郎(延昭)为主角,剧情围绕杨六郎欲斩违抗军令的亲子杨宗保,佘太君、八贤王等求情展开,红脸扮相的杨六郎,身着白蟒、手持宝剑,唱腔刚劲有力,表演中“怒斩”“求情”“对峙”等情节层层递进,既展现军法的无情,也凸显父爱的隐忍,被誉为“红脸戏的武打教科书”。

(三)《七品芝麻官》

《七品芝麻官》虽以“唐成”这一小人物为主角,但红脸扮相的唐成(部分版本为红脸)凭借智慧与正义,智斗权贵、为民申冤,成为“红脸丑角”的创新典范,剧中唐成唱腔幽默风趣,表演夸张生动,通过“跪轿”“告状”等情节,将小人物的机智与大无畏的正义感结合,打破红脸角色“严肃刻板”的印象,拓展了红脸戏的表现维度。

(四)《血溅乌纱》

《血溅乌纱》是一部红脸“清官戏”,主人公严天民为官清廉,却遭奸陷害,最终沉冤得雪,全剧通过“审案”“蒙冤”“昭雪”等情节,展现红脸角色“刚正不阿、视死如归”的品格,唱腔上以悲愤的“哭腔”与坚定的“快板”对比,情感跌宕起伏,成为红脸戏中“道德教化”与“艺术感染力”结合的典范。

以下为红脸全本戏核心剧目对比简表:

| 剧目名称 | 主要角色 | 行当特点 | 核心情节 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗李世民 | 红脸文戏 | 帝王在国法与亲情间的抉择 | 展现红脸的“威”与“情” |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 红脸武戏 | 将军军法斩子与亲情求情 | 红脸“刚毅”性格的极致体现 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 红脸丑角 | 小智斗权贵、为民申冤 | 红脸戏的“生活化”创新 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 红脸清官戏 | 清官蒙冤与昭雪 | 红脸“忠义”品格的升华 |

红脸全本戏的文化传承与当代价值

豫剧红脸全本戏不仅是艺术表演,更是中原文化的“活化石”,其塑造的忠臣良将、清官廉吏形象,承载着“仁、义、礼、智、信”的传统价值观,成为民间道德教育的重要载体,在封建社会,红脸戏通过“高台教化”的方式,向民众传递“忠君爱国、惩恶扬善”的理念;而在当代,红脸戏中的刚正不阿、勇于担当精神,依然具有重要的现实意义。

传承方面,豫剧红脸艺术涌现出唐喜成、李斯忠、牛淑贤等表演艺术家,他们通过师徒传承、舞台实践、剧目创新等方式,推动红脸戏的发展,唐喜成创立的“唐派”红脸唱腔,以“闪腔”“擞腔”技巧著称,成为豫剧红脸的主流流派;而新编红脸戏如《焦裕禄》《红旗渠》等,将红脸艺术与现代题材结合,赋予传统行当新的时代内涵。

传播上,随着短视频、直播等新媒体的兴起,红脸戏通过“经典唱段片段”“名家教学”等形式走进年轻视野,吸引更多观众关注,豫剧院团通过“进校园”“下基层”等活动,让红脸戏走出剧场,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

问:豫剧红脸与京剧红脸在艺术表现上有何区别?

答:豫剧红脸与京剧红脸虽都以红色脸谱象征忠义,但在艺术风格上差异显著,唱腔方面,豫剧红腔以“高亢激越”为特点,融合豫东调、豫西调等地方声腔,真假声转换频繁,更具乡土气息;京剧红脸(如“红生”)则更注重“苍劲浑厚”,唱腔受徽剧、汉剧影响,节奏相对舒缓,更强调“韵味”,表演风格上,豫剧红脸动作“大开大合”,贴近生活化,如《辕门斩子》中的“抖髯”“甩袖”更显粗犷;京剧红脸则更注重“程式化”,如关羽戏中的“捋髯”“提刀”等动作,更具舞台的仪式感,人物塑造上,豫剧红脸更侧重“刚直中带柔情”,如李世民既有帝王威严又有父辈无奈;京剧红脸则更突出“忠义神武”,如关羽形象更接近“神化”的英雄。

问:欣赏豫剧红脸全本戏时,应重点关注哪些方面?

答:欣赏豫剧红脸全本戏,可从“唱、念、做、打、情”五个维度入手,一是“唱腔”,关注红脸演员的“真声吐字”与“假声拖腔”技巧,如《三哭殿》中李世民的“导板”如何表现情绪起伏;二是“念白”,红脸的念白“铿锵有力”,兼具韵律感与身份感,如《七品芝麻官》中唐成的“丑角念白”如何体现幽默与智慧;三是“表演”,观察程式化动作的运用,如“抖髯”表现愤怒,“甩袖”表现决绝,以及身段如何展现角色身份;四是“武打”,武戏中的红脸动作(如《辕门斩子》的“跨马”“亮相”)需关注力度与节奏的配合;五是“情感”,全本戏情节完整,需关注角色在矛盾中的心理变化,如《血溅乌纱》中严天民从“蒙冤”到“昭雪”的情感升华,体会红脸“忠义”品格的深度。