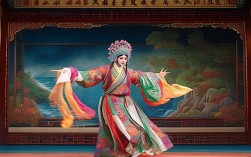

京剧名角裴老师,本名裴福生,是当代京剧界公认的“活字典”与“灵魂人物”,以其数十年的舞台实践与艺术坚守,成为余派老生艺术的杰出传承者,1925年生于北京梨园世家,祖父是清末名伶裴大荃,父亲裴少安曾与马连良同台献艺,自幼耳濡目染,6岁便随父亲学戏,10岁入“富连成”科班,坐科期间师从雷喜福、贯大元等泰斗,打下了坚实的唱念做打基础,他的艺术生涯横跨二十世纪中后期至今,从科班小配角到挑梁大轴,从京城舞台到国际巡演,始终以“守正创新”为圭臬,将余派“脑后音、擞音、塌中音”的绝技演绎得淋漓尽致,更在人物塑造中注入了当代审美,让百年京剧焕发新生。

裴老师的艺术魅力,首先源于他对传统剧目的深刻解读与精准呈现,他常言:“京剧的根在‘味儿’,不在‘形’。”为还原《空城计》中诸葛亮的“智”与“怯”,他查阅《三国志》及相关史料,结合老艺人“老生要‘提着气唱’”的口诀,在“我本是卧龙岗散淡的人”唱段中,用若游丝的“脑后音”表现诸葛亮城楼抚琴时的沉稳,又以突然拔高的“擞音”展现司马懿退兵时的惊疑,眼神从“望月”的悠然到“观城”的警觉,层次分明,被戏迷誉为“活诸葛”,他擅长的《捉放曹》《搜孤救孤》《四郎探母》等剧,每一句唱腔都如陈年佳酿,醇厚中见细腻,身段则讲究“一动皆有戏”,如《捉放曹》中“行路”一折,通过“甩袖”“掸尘”“蹉步”等动作,将陈宫对曹操由敬到怨的心理变化外化得丝丝入扣,堪称“无声胜有声”的典范。

为系统梳理其艺术特色,特将其代表剧目及角色塑造要点整理如下:

| 剧目名称 | 角色 | 核心艺术处理 | 观众评价 |

|---|---|---|---|

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 唱腔用“气口”控制节奏,眼神配合琴音由静到动,抚琴时指尖微颤显紧张 | “裴版空城计,见诸葛如见真人,城楼上的一眼,胜过千军万马” |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | “行路”段“蹉步”结合眼神躲闪,体现对曹操的失望与悔恨,唱“听他言吓得我心惊胆怕”时声带颤抖 | “裴老师的陈宫,从‘义士’到‘怨夫’,一步一叹,演出了人性的复杂” |

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | “坐宫”段对唱时与铁镜公主的眼神交流,从“哀求”到“决绝”,唱“叫小番”时爆音与收音的对比 | “听裴老师唱‘杨四郎’,眼泪止不住,那是游子思乡的痛,也是家国难全的憾” |

除舞台表演外,裴老师对京剧传承的贡献更值得称道,他常说:“角儿是台上的灯,传道是心里的火。”上世纪80年代,他主动放弃“挑梁”机会,担任“中国戏曲学院”客座教授,将毕生心得整理成《余派老生十三辙》《京剧身段口诀》等教材,打破“留一手”的旧习,毫无保留地传授给学生,他的弟子李军、王珮瑜等已成为当今京剧界中坚力量,其中王珮瑜更是以“京剧女老生”身份,通过短视频、京剧工作坊等形式,让年轻观众爱上京剧,这正是裴老师“京剧要活,必须有人懂”理念的生动实践。

为推动京剧现代化,裴老师大胆尝试创新,2018年,他参与创排新编京剧《梅兰芳》,在保留传统唱腔基础上,融入现代舞台技术,用多媒体投影呈现“贵妃醉酒”的幻境,却因“技术喧宾夺主”引发争议,他坦然回应:“创新不是改祖宗,是让祖宗的‘魂’穿上新衣服。”经过调整,最终在“醉酒”一折中,仅用灯光与身段配合,反而更凸显梅派的“神韵”,让观众体会到“传统与现代,本是一体”。

年逾九旬的裴老师仍坚持每周为青年演员说戏,常挂在嘴边的话是:“京剧是角儿的艺术,更是观众的艺术,没有观众,角儿就成了无根的树。”他用一生诠释了“戏比天大,艺无止境”的真谛,不仅是京剧艺术的守护者,更是连接传统与未来的桥梁。

FAQs

问:裴老师作为余派老生,与其他流派(如马派、谭派)的主要区别是什么?

答:余派(余叔岩)以“唱腔细腻、韵味醇厚”著称,讲究“字头轻、字腹满、字尾收”,尤其擅长“脑后音”的运用,声音穿透力强,情感表达含蓄内敛;马派(马连良)则更注重“潇洒流畅、念白生动”,表演风格“帅、脆、率”;谭派(谭鑫培)是“老生鼻祖”,风格“圆融中正,不拘一格”,裴老师深耕余派,在保留“脑后音”绝技的同时,融入人物内心的细腻刻画,使唱腔既有“余韵”,又有“人情味”。

问:裴老师如何看待京剧“年轻化”的争议?

答:他认为京剧“年轻化”不是“低龄化”,而是“贴近年轻人的表达方式”,他主张“守正为本,创新为用”:传统唱腔、身段等“根”不能丢,但可通过现代传播手段(如短视频、跨界合作)让年轻人“看见”京剧,再通过高质量演出让他们“爱上”京剧,他曾举例:“年轻人喜欢‘国潮’,京剧就是最好的‘国潮’,只是需要有人把‘老宝贝’擦亮了递到他们手里。”