民国时期是中国戏曲从传统向现代转型的重要阶段,戏曲艺术在社会变革中呈现出蓬勃的生命力,这一时期的戏曲活动以“戏班”和“剧团”为核心载体,既有延续数百年的传统班社形态,也出现了融合现代管理机制的新型演出团体,共同构成了民国戏曲的多元生态。

传统戏班:行当分立与江湖规矩

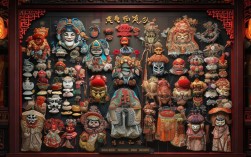

民国早期的戏曲演出仍以传统戏班为主导,其组织形式严格遵循“班主制”,班主多为出资人或有威望的艺人,负责戏班的资金、演出安排及人员管理,戏班内部按行当划分“生、旦、净、末、丑”五大行,各行当又有更细致的分支,如京剧的“老生”“小生”“武生”“青衣”“花旦”“刀马旦”等,演员需从小拜师学艺,经过“坐科”训练(通常3-6年),掌握基本功后方可登台。

传统戏班的运作遵循“江湖规矩”,戏码固定”(每日演出按“早轴、中轴、大轴”安排剧目)、“跑码头”(流动演出于城乡)、“拜码头”(演出前需拜会当地地头蛇或商会),戏班的生存高度依赖“名角效应”,如京剧老生余叔岩、旦角梅兰芳,一旦名角加盟,戏班票房可大幅提升,戏班内部等级森严,名角享有“挑班”(自组戏班)特权,而普通演员(“底包”)则需服从班主安排,收入微薄。

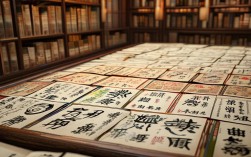

戏班的“行规”严格,以艺养班”(收入按行当分成,名角拿大头)、“不许跳槽”(未经允许不得擅自离班)、“师徒传承”(徒弟需为师父效力多年),这些规矩虽保证了戏班的稳定性,但也限制了艺人的自由发展。

现代剧团:改良创新与制度革新

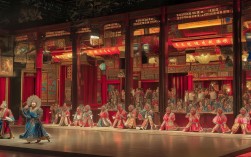

20世纪20年代后,随着新文化运动兴起和城市商业化发展,传统戏班逐渐向现代剧团转型,新型剧团多采用“股份制”或“董事会制”,由出资人、艺术家、文化人共同管理,引入导演、编剧、舞美等分工,打破了戏班“班主独断”的模式,梅兰芳于1919年组建“承华社”,实行“经理负责制”,邀请文人参与剧本创作,并尝试“机关布景”“灯光效果”等舞台创新;程砚秋的“秋声社”则注重“唱腔改良”,将京剧与地方戏元素融合,推出《锁麟囊》等新编剧目。

地方戏领域也涌现出新型剧团,如豫剧常香玉的“香玉剧社”,提出“编演新戏、服务社会”,在抗战时期演出《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目,激励民众抗日;粤剧“省港班”则吸收话剧、电影的表现手法,采用“西装旗袍戏”贴近都市生活,演员如薛觉先、马师曾成为“红牌小生”,推动粤剧商业化。

现代剧团的另一特点是“剧场固定化”,从流动的茶园、庙会转向城市剧场(如上海的天蟾舞台、北京的广和剧场),演出时间从“白天加夜场”改为“晚场为主”,票价分层,适应不同观众群体,戏曲教育也开始系统化,1927年梅兰芳创办“国剧传习所”,1930年程砚秋创办“中华戏曲专科学校”,培养专业人才,推动戏曲从“江湖技艺”向“艺术教育”转型。

社会影响与文化交融

民国戏曲戏班与剧团不仅是艺术团体,更是社会文化的传播者,戏曲内容从传统“才子佳人”转向关注现实,如京剧《打渔杀家》反映阶级压迫,评剧《杨三姐告状》揭露社会黑暗,成为民众表达诉求的载体;戏曲与新兴媒体结合,1920年代上海“百代公司”录制戏曲唱片,梅兰芳、谭鑫培等人的唱片风靡全国,让戏曲突破地域限制。

抗战时期,戏曲团体积极投身救亡运动,程砚秋率“秋声社”赴前线慰问,常香玉带领剧社义演捐献飞机,田汉创作话剧《丽人行》融入戏曲唱段,形成“戏曲抗战”的热潮,西方戏剧理念传入,剧团尝试“话剧加唱”(如《白毛女》吸收京剧元素),为后来的“戏曲现代化”奠定基础。

传统戏班与现代剧团对比表

| 维度 | 传统戏班 | 现代剧团 |

|---|---|---|

| 组织结构 | 班主制,班主独断管理 | 董事会制,经理负责,分工明确 |

| 人员构成 | 以名角为核心,底包依附 | 导演、编剧、演员、舞美协作 |

| 剧目形式 | 折子戏为主,戏码固定 | 本戏、新编剧目,注重创新 |

| 演出场所 | 茶园、庙会、流动码头 | 城市剧场,固定演出时间 |

| 管理方式 | 行规约束,师徒传承 | 股份制,合同管理,艺人自由度提高 |

| 社会功能 | 娱乐为主,江湖义气 | 教育与娱乐结合,服务社会现实 |

FAQs

民国时期戏班和剧团的主要区别是什么?

答:核心区别在于组织形态与运作方式,传统戏班以“班主制”为核心,等级森严,依赖名角效应和江湖规矩,演出以折子戏为主,流动性强;现代剧团采用股份制或董事会制,分工明确(如导演、编剧),注重剧目创新和舞台技术,演出固定于城市剧场,更贴近现代艺术生产模式,剧团更强调社会功能,如抗战时期的“戏曲救亡”,而戏班则以商业生存为主要目标。

民国戏曲团体如何推动戏曲现代化?

答:主要通过三方面:一是制度创新,引入导演制、编剧制,打破戏班“班主独断”,实现专业化管理;二是艺术改良,结合西方舞台技术(灯光、布景),创作新编剧目(如梅兰芳《贵妃醉酒》创新身段,程砚秋《锁麟囊》革新唱腔),融合话剧、电影元素;三是教育普及,创办戏曲学校(如中华戏曲专科学校),培养系统化人才,推动戏曲从“江湖技艺”向“艺术教育”转型,为当代戏曲发展奠定基础。