豫剧《王花买爹》是流传于河南地区的一出经典传统剧目,以“孝道”为核心,通过跌宕起伏的剧情展现普通人在伦理困境中的选择与坚守,其质朴的故事情节、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧唱腔,使其成为深受观众喜爱的“乡土戏”,故事发生在清末民初的豫东农村,主人公王花是个贫苦农家的女儿,自幼丧母,与父亲王老汉相依为命,然天有不测风云,王老汉因一场意外瘫痪在床,家中失去顶梁柱,又逢连年旱灾,田颗粒无收,王花为给父亲治病、维持生计,不得不咬牙卖身到地主家做丫鬟,临行前,王老汉心如刀绞,却怕拖累女儿,竟趁夜投河自尽,王花在地主家受尽欺凌,得知父亲“失踪”后悲痛欲绝,她认定父亲还活着,只是因无家可归流落在外,一个念头在她心中疯长:若能给父亲找个“家”,让他有个依靠,自己便能安心在外做工,她做出了一个惊世骇俗的决定——“买爹”。

王花攒下多年血汗钱,托媒婆四处寻找愿意“被买”的老人,此事很快在村里传开,引来非议与嘲讽,有人说她“疯傻”,有人说她“不守规矩”,但王花不为所动,她遇到同样孤苦无依的张老汉,张老汉膝下无子,老伴病逝后独自漂泊,见王花一片孝心,便答应与她“结为父女”,两人立下“契约”,张老汉住进王花家,王花尽女儿之孝,张老老汉享晚年之养,起初,村民仍冷眼旁观,认为这是“作戏”,直到王花每日为张老汉端屎端尿、洗衣做饭,张老汉也疼爱这个“女儿”,帮她种地、纺线,两人虽无血缘,却胜似亲生,地主见王花“不专心”做工,带人来闹事,说王花“买爹”是“伤风败俗”,要拆散他们,关键时刻,张老汉挺身而出,痛斥地主恶行,村民也被真情打动,纷纷站出来相助,王花用孝心与坚韧赢得了尊重,张老汉老有所终,王花也找到了心灵的归宿。

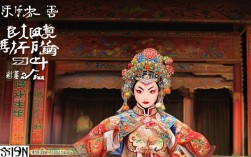

剧中人物塑造极具张力,王花是底层劳动女性的缩影,她没读过书,却懂“百善孝为先”的道理;她手无缚鸡之力,却为“孝”迸发出惊人勇气,她的唱腔朴实无华,如“卖身契上按手印,只为老爹活命根”,字字泣血,将女儿的绝望与决绝唱得入木三分,张老汉则外冷内热,起初因自卑不愿“白吃白住”,却在相处中被王花的真诚打动,他唱道“没儿没女也是命,遇上花姐是福星”,道尽两个孤独灵魂的相互救赎,而地主、媒婆等反面角色,则通过夸张的念白与做派,揭露了旧社会的世态炎凉,与王花的善良形成鲜明对比。

作为豫剧,《王花买爹》充分展现了剧种的艺术特色,其唱腔以豫东调为主,高亢激越,如王花“买爹”时的唱段,板式多变,既有【二八板】的叙事,又有【快二八】的急促,配合梆子、板胡等乐器,将人物内心的矛盾推向高潮;念白则采用河南方言,生活气息浓郁,如张老汉与王花的对话,“妮啊,这可使不得”“爹,没啥使不得”,质朴的语言拉近了与观众的距离,表演上,演员注重“做功”,王花为父亲喂药时的跪姿、为张老汉梳头时的轻柔,都通过细腻的动作传递情感,让观众仿佛置身于豫东的田间地头。

从文化内涵看,《王花买爹》不仅是对“孝道”的歌颂,更是对人性光辉的礼赞,在旧社会,底层人民生活困苦,却始终坚守着“仁义礼智信”的传统美德,王花的“买爹”,打破了血缘的界限,用“拟制亲属”的方式构建了一个非血缘家庭,这种“抱团取暖”的生存智慧,正是中华民族坚韧精神的体现,剧中对“礼教”的反思也发人深省:真正的“规矩”不应是束缚人性的枷锁,而应是传递温情的纽带,正如村民从嘲讽到相助的转变,暗示着善良终将战胜偏见。

以下为《王花买爹》剧目基本信息概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 豫剧 |

| 题材 | 伦理孝道、乡土生活 |

| 主要人物 | 王花(贫苦农女)、张老汉(被买“爹”)、地主(反派)、媒婆(次要反派) |

| 经典唱段 | 《王花卖身》《买爹词》《父女情》 |

| 核心主题 | 孝道、人性、底层人民的生存智慧 |

| 流传地区 | 河南及周边省份农村 |

| 表演特色 | 豫东调唱腔、方言念白、生活化做功 |

相关问答FAQs

问:《王花买爹》中的“买爹”情节在现实中是否有依据?这种做法合法吗?

答:“买爹”情节是艺术创作,现实中并无直接依据,但反映了旧社会底层人民在伦理困境中的无奈选择,从法律角度看,古代“立嗣”“过继”等制度虽允许非血缘继承,但“买卖亲属关系”始终不被法律认可,属于封建陋习,剧中“买爹”实为“契约赡养”,是王花为解决现实困境的权宜之计,其本质是通过情感契约构建养老关系,而非真正的“买卖”,现代社会,赡养老人是法定义务,应通过法律途径保障老年人权益,而非依赖民间“契约”。

问:豫剧《王花买爹》与其他“孝道”题材剧目(如《墙头记》)相比,有何独特之处?

答:与其他孝道戏相比,《王花买爹》的独特性在于其“双向救赎”的叙事模式,传统孝道戏多强调子女对父母的单向付出(如《墙头记》中张木匠被子女推诿),而《王花买爹》中,王花与张老汉是“无血缘的父女”,王花的孝心让张老汉重获温暖,张老汉的陪伴也让王花在漂泊中找到归属,二者相互扶持、彼此成就,该剧更贴近底层生活,没有“大团圆”式的神化结局,而是通过“村民从不解到相助”的转变,展现普通人如何在困境中用真情打破偏见,更具现实意义。