豫剧老电影《下陈州》是新中国成立后豫剧艺术与电影技术结合的经典之作,改编自传统豫剧剧目《陈州放粮》,由河南豫剧院一团于1956年拍摄完成,由著名豫剧表演艺术家唐喜成、吴碧波等主演,讲述了包拯奉旨陈州查赈,不畏权贵、为民除害的故事,影片以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和极具地方特色的唱腔,成为几代观众心中的豫剧经典,不仅推动了豫剧艺术的传播,更承载了传统文化中“清官文化”与民本思想的深厚内涵。

影片剧情围绕“陈州放粮”展开:北宋年间,陈州大旱三年,颗粒无收,百姓流离失所,朝廷派国舅庞昱赈灾,庞昱却与地方贪官勾结,抬高粮价、克扣赈粮,甚至逼死前来告状的平民张老汉,包拯得知后,不畏庞昱的皇亲国戚身份,主动请缨前往陈州查赈,他微服私访,体察民情,最终在李太后的支持下,智斗庞昱,将其铡于龙头铡下,为陈州百姓伸冤,开仓放粮,解民倒悬,剧情紧凑,矛盾冲突激烈,既有“清官为民请命”的正义主线,也有“权贵作恶多端”的反派衬托,戏剧张力十足,引人入胜。

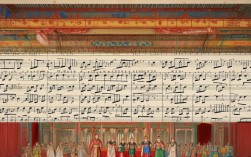

主演唐喜成在片中饰演的包拯堪称经典,他凭借豫剧“黑头”行当的深厚功底,将包拯的刚正不阿、威严沉稳与内心悲悯融为一体,其唱腔以“豫东调”为基础,高亢激越中带着苍劲,如“走陈州”唱段,“忽听得接官厅喧声如浪”一句,通过真假声转换和拖腔的运用,既展现了包拯面对庞昱时的愤怒,又暗含对百姓疾苦的同情,极具艺术感染力,吴碧波饰演的庞昱则将权贵的骄横跋扈、阴险狡诈刻画得入木三分,与包拯形成鲜明对比,增强了戏剧的冲突性,影片在场景设计上兼顾了舞台表演的写意性与电影的真实感,如“陈州街景”既有传统戏曲的布景风格,又通过镜头语言展现了灾民流离的凄惨,使观众更具代入感。

作为豫剧老电影的代表作,《下陈州》的拍摄离不开新中国成立后传统戏改编的时代背景,20世纪50年代,国家对传统戏曲进行“推陈出新”的改革,剔除封建糟粕,保留艺术精华,《下陈州》正是这一时期的产物,影片在保留原剧核心情节的基础上,强化了“为民做主”的主题,使传统“清官文化”与新时代的价值观相契合,其艺术价值不仅在于对豫剧舞台艺术的影像化记录,更在于通过电影这一媒介,让豫剧从河南走向全国,甚至海外,影片上映后,引发观影热潮,“包陈州”的故事成为家喻户晓的民间传说,唐喜成的唱段更是被戏迷传唱至今,对豫剧流派的传承与发展起到了重要作用。

以下是关于豫剧老电影《下陈州》的相关问答:

Q1:《下陈州》中唐喜成的包拯形象为何能成为经典?

A1:唐喜成的包拯形象经典之处在于“形神兼备”,在“形”上,他通过“黑头”行当的“脸谱化”表演(如黑脸、髯口、蟒袍),塑造了包拯威严的外在形象;在“神”上,他突破了传统花脸“重唱轻做”的局限,将唱、念、做、打融为一体,唱腔上融合“豫东调”的激昂与“豫西调”的深沉,念白抑扬顿挫,表演中既有“怒链国舅”的雷霆之威,也有“体察民情”的悲悯之心,使人物立体丰满,他对角色细节的打磨,如微服私访时的步态、面对冤民时的眼神,都极具生活气息,让观众感受到“清官”的真实与可敬,因此成为豫剧史上不可逾越的包拯形象。

Q2:豫剧老电影《下陈州》对现代豫剧传承有何启示?

A2:它证明了传统艺术与现代媒介结合的重要性,电影作为大众传播工具,能让豫剧突破地域限制,扩大受众群体,为传统戏曲的“活态传承”提供了范本,影片在改编中注重“守正创新”——既保留了豫剧的核心唱腔、程式化表演等“根”,又通过电影语言强化了叙事节奏和人物情感,使传统剧目更符合现代观众的审美需求,这对当下豫剧传承的启示是:既要坚守艺术本体的独特性,又要勇于借助新技术、新形式,让传统戏曲在当代焕发新的生命力,避免“博物馆式”的保护。