山东戏曲文化底蕴深厚,剧种繁多,其中豫剧作为全国性大剧种,在山东尤其是鲁西南、菏泽、济宁等地有着广泛的群众基础和独特的艺术风貌,成为齐鲁戏曲文化中不可或缺的重要组成部分,豫剧在山东的传播与发展,既保留了中原梆子戏的精髓,又融入了山东地域的民俗风情与语言特色,形成了兼具豪放与细腻的艺术风格。

豫剧在山东的历史可追溯至明清时期,随着河南移民的迁入和商路贸易的往来,梆子腔系剧种逐渐传入鲁西南地区,当地艺人在吸收河南梆子、山东梆子等剧种元素的基础上,结合方言、民间音乐和表演习俗,逐步形成了具有山东特色的豫剧分支,20世纪以来,山东豫剧进入快速发展期,专业院团相继成立,如山东豫剧院、菏泽市豫剧团等,不仅上演传统剧目,更创作了一批反映山东地域文化的现代戏,推动了豫剧在齐鲁大地的繁荣。

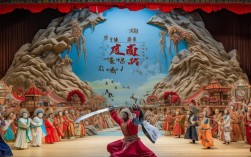

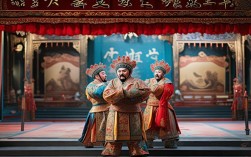

在艺术特色上,山东豫剧以“唱、做、念、打”并重,唱腔高亢激越,节奏明快,尤其擅长表现历史传奇和民间生活故事,其唱腔体系在河南豫东调、豫西调的基础上,融入了鲁西南方言的“硬朗”特质,吐字铿锵有力,情感表达直白热烈,表演风格上,既保留了豫剧的“大开大合”,又吸收了山东梆子的“火爆”与“细腻”,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,既展现了豫剧的经典唱腔,又融入了山东女性的刚毅气质,伴奏乐器以板胡、梆子、锣鼓为主,形成了鲜明的“梆子味”,极具地域辨识度。

代表剧目方面,山东豫剧既有全国流行的经典,也有本土创作的佳作,传统戏如《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》《朝阳沟》等,在山东舞台上久演不衰;现代戏如《红梅记》《补天》《李双双》等,则聚焦山东历史与现实,深受观众喜爱,这些剧目不仅展现了豫剧的艺术魅力,也传递了齐鲁文化的价值观念。

为更直观呈现山东豫剧的核心信息,以下是其基本概况表:

| 类别 | |

|---|---|

| 形成时期 | 明清时期传入,20世纪逐步成熟 |

| 主要流派 | 鲁西南豫剧、山东豫东调(融合山东梆子元素) |

| 代表剧目 | 传统戏《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》;现代戏《红梅记》《李双双》 |

| 伴奏乐器 | 板胡(主奏)、梆子、大锣、小铙、板鼓 |

| 流行区域 | 菏泽、济宁、枣庄、聊城等鲁西南及鲁南地区 |

| 代表院团 | 山东豫剧院、菏泽市豫剧团、济宁市豫剧团 |

在传承与发展方面,山东高度重视豫剧的保护与推广,通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,培养年轻观众;鼓励创作反映时代精神的新剧目,如《黄河入海流》等,让豫剧在当代焕发新的生机,山东豫剧演员还频繁与河南、安徽等地的院团交流,促进了剧种的融合与创新。

相关问答FAQs

问题1:山东豫剧与河南豫剧在唱腔上有何主要区别?

解答:河南豫剧分豫东调(高亢激越,以“大本腔”为主)和豫西调(深沉婉转,多用“二本腔”),而山东豫剧因受鲁西南方言影响,唱腔更贴近“官话”的“硬朗”发音,吐字更清晰有力,节奏更紧凑。《七品芝麻官》中唐成的“当官难”唱段,融入了山东梆子的“炸音”技巧,增强了喜剧效果,这与河南豫剧的婉转风格形成鲜明对比。

问题2:山东有哪些代表性的豫剧表演艺术家?

解答:山东豫剧名家辈出,如马金凤(“洛阳牡丹”,虽为河南籍,但长期在山东演出,其“帅旦”表演风格深刻影响山东豫剧)、牛淑贤(“豫剧小皇后”,山东菏泽人,擅长闺门旦,代表作《秦雪梅》)、章兰(山东豫剧院院长,主演《红梅记》,以文武兼备著称),他们不仅推动了山东豫剧的艺术提升,还培养了一批青年演员,为剧种的传承奠定了基础。