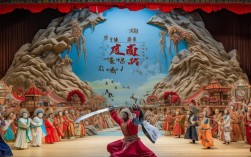

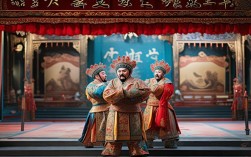

京剧《十二楼》作为改编自清代文学家李渔同名小说集的经典剧目,其台词既保留了古典文学的雅致韵味,又融入了京剧舞台的程式化表达,成为刻画人物、推动情节、传递主题的核心载体,全剧以“十二楼”为叙事线索,串联起才子佳人的悲欢离合、市井百态的冷暖人情,台词设计兼具文采与烟火气,在韵白与唱腔的交织中,勾勒出一幅生动的明清社会画卷。

从语言风格来看,《十二楼》的台词实现了“雅俗共赏”的平衡,唱词多采用七言、十言的规整句式,押韵严格,如才子佳人初见时的对唱:“十二楼前春色好,莺歌燕舞绣帘开;才子多情怜玉貌,佳人有意待英才”,句式工整,平仄协调,既符合京剧“西皮”“二黄”等板式的演唱需求,又暗合古典诗词的韵律之美,而念白则更贴近生活语言,分为韵白与散白两种:韵白多用于身份尊贵或文雅角色,如书生、小姐,语调抑扬顿挫,节奏感强;散白则用于市井小贩、仆役等角色,语言口语化,甚至融入方言俚语,如小贩吆喝:“走过路过莫错过,萃雅楼的扇子新出炉!您瞧这扇面,是名家画的山水;这扇骨,是紫檀木雕的龙,拿在手里,比那官老爷的顶子还风光!”通过语言的分层处理,不同角色的身份特征与性格气质跃然台上。

人物塑造是《十二楼》台词的又一亮点,每个角色的语言都与其身份、经历、心境紧密贴合,形成“千人千面”的鲜明形象,才子杜子春的台词兼具文人的儒雅与理想主义的激情,其唱段“十年寒窗无人问,一举成名天下知”既有对功名的渴望,也暗含对世俗的无奈;而名妓李香君的念白则柔中带刚,“卖笑非本心,守义才是真”,寥寥数语便展现出身处风尘却坚守节操的傲骨,反面的市侩小人如赵钱孙,台词则充满夸张与算计,“见人说人话,见鬼说鬼话,见着财神爷,我就喊干爹”,通过语言的油滑与市侩,将其见利忘义的性格刻画得入木三分,即便是次要角色,如老仆人“福伯”,其台词“老奴跟了老爷半辈子,见过多少富贵,也见过多少贫贱,终究是‘本分’二字最要紧”,朴素却蕴含人生哲理,为剧情增添了厚重感。

为了更直观地展现不同角色的台词特点,可参考下表:

| 角色类型 | 语言特点 | 代表台词片段 | 塑造效果 |

|---|---|---|---|

| 才子佳人 | 典雅含蓄,多用典故 | “愿作鸳鸯不羡仙,只求与君共百年” | 突出才情与深情,符合文人气质 |

| 市井小民 | 口语化,俚语多,节奏快 | “便宜没好货,好货不便宜,您要想捡漏,可得擦亮眼!” | 展现市井生活的鲜活与功利性 |

| 反派角色 | 夸张阴险,语气傲慢 | “区区书生,也敢与本员外作对?今日让你知道马王爷三只眼!” | 强化其贪婪跋扈的性格,推动矛盾冲突 |

| 老年角色 | 缓慢沉稳,富含哲理 | “人生如戏,戏如人生,登过高楼,也要记得脚下的路” | 传递人生感悟,深化主题 |

《十二楼》台词的文化内涵同样值得品味,剧中通过人物对话,巧妙融入了传统价值观与社会批判,在“夺锦楼”一折中,通过才子与佳人的对唱,传递了“才子配佳人”的婚恋观,同时也暗讽了“门当户对”的封建礼教对真情的束缚;而在“萃雅楼”中,商人与官员的对话则揭露了官商勾结的黑暗现实,“钱能通神,权能压人”,寥寥数语便点明清末社会的病态,台词中还大量运用了传统意象,如“楼”“扇”“月”“酒”等,这些意象不仅是场景的点缀,更成为情感的载体——十二楼既是故事发生的物理空间,也是人物命运的象征,高楼起落间,折射出人生的起伏与世道的变迁。

在舞台呈现中,台词与唱腔、身段、锣鼓的配合至关重要,当角色情绪激昂时,唱腔会高亢激越,台词节奏加快,配合武打身段,形成强烈的戏剧冲突;而当角色陷入沉思时,唱腔转为低回婉转,台词节奏放缓,配合水袖、台步等动作,营造出深沉的氛围,这种“声情并茂”的演绎,使得台词不仅仅是文本的呈现,更是舞台整体艺术效果的核心。

相关问答FAQs

Q1:京剧《十二楼》的台词与原著小说《十二楼》在语言上有何异同?

A:相同之处在于,两者都继承了李渔原著“以通俗写雅致”的语言风格,注重通过对话展现人物性格与社会世态,且都善于运用传统意象营造氛围,不同之处在于,京剧台词更强调程式化与舞台性:唱词需符合京剧板式,押韵严格,念白需区分韵白与散白,以适应舞台表演的节奏;而原著小说作为文学作品,语言更自由,心理描写更细腻,可直接展现人物内心活动,无需受舞台形式的限制。

Q2:京剧《十二楼》中如何通过台词区分不同社会阶层的人物?

A:主要通过三个方面:一是用词差异,贵族与文人多用文言典故、雅言(如“才子”“佳人”“雅集”),市井平民多用俚语、口语(如“便宜”“捡漏”“干爹”);二是韵律差异,上层人物韵白节奏规整,唱词典雅,下层人物散白口语化,唱词更生活化;三是语气差异,上层人物语气谦逊或矜持,下层人物语气直率或夸张,如官员说话常带“本官”“下官”等自称,小贩则用“您瞧”“便宜啦”等吆喝语,通过这些细节,不同阶层的人物形象便清晰可辨。