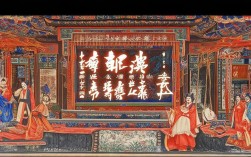

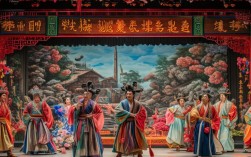

邢台大秧歌戏曲是河北省南部地区,尤其是邢台一带广为流传的民间戏曲形式,它深深植根于冀南平原的乡土文化之中,融合了民间歌舞、说唱艺术和地方戏曲的元素,成为当地百姓节庆、庙会、婚丧嫁娶等重要场合不可或缺的文化活动,作为冀南民间艺术的瑰宝,邢台大秧歌以其质朴的表演风格、浓郁的乡土气息和生动的叙事内容,承载着当地的历史记忆与情感表达,至今仍活跃在乡村舞台,散发着独特的艺术魅力。

邢台大秧歌的起源与历史发展

邢台大秧歌的起源可追溯至明清时期,其雏形与古代民间社火、庙会中的“秧歌歌舞”密切相关,冀南地区自古为农耕文明腹地,百姓在春种秋收、祈求风调雨顺时,会通过歌舞表达喜悦与期盼,这种“踏歌起舞”的习俗逐渐形成了秧歌的最初形态,随着时代发展,秧歌表演逐渐从单纯的歌舞向“以歌舞演故事”演变,吸收了当地民歌、小调、说唱等艺术形式,并借鉴了河北梆子、丝弦等地方戏曲的表演程式和音乐元素,在清代中后期逐渐形成了具有地方特色的戏曲剧种——邢台大秧歌。

历史上,邢台大秧歌的传承以民间戏班为主要载体,这些戏班多由农民业余组织,农忙时务农,农闲时演出,被称为“半农半艺”的“草台班子”,他们活跃在邢台及周边的沙河、内丘、南和、任县等乡村,演出场地多为庙会、打麦场、祠堂前等露天场所,观众以当地农民为主,表演内容多为民间传说、历史故事和家庭伦理生活,如《王小赶脚》《借髢髢》《蓝桥会》等剧目,语言通俗易懂,唱腔高亢明快,深受百姓喜爱。

新中国成立后,邢台大秧歌得到了政府的重视与扶持,20世纪50年代,邢台地区组建了专业的大秧歌剧团,对传统剧目进行整理改编,并创作了一批反映新时代生活的新编剧目,如《夫妻识字》《朝阳沟》(移植改编)等,使这一古老艺术焕发新的生机,20世纪80年代后,随着现代娱乐方式的冲击,邢台大秧歌的传承一度面临困境,演出减少,艺人老龄化,近年来,随着非物质文化遗产保护工作的推进,邢台大秧歌被列入河北省非物质文化遗产名录,当地通过举办展演、培养传承人、进校园等活动,努力推动这一传统艺术的传承与发展。

邢台大秧歌的艺术特色

邢台大秧歌的艺术魅力主要体现在其独特的音乐唱腔、表演形式和舞台呈现上,既保留了民间艺术的质朴,又形成了鲜明的地域风格。

音乐唱腔:高亢激越与委婉抒情的融合

邢台大秧歌的音乐以冀南民间小调为基础,融合了河北梆子的“梆子腔”和丝弦的“板腔体”元素,形成了丰富多样的唱腔体系,其唱腔可分为“文场”和“武场”两种:“文场”以唱为主,旋律流畅,委婉抒情,多表现人物内心的细腻情感,如《蓝桥会》中崔明霞与韦郎保的唱段,节奏舒缓,情感真挚;“武场”则以念白和武打动作为主,节奏明快,高亢激越,常用于表现激烈的矛盾冲突或欢快的场景,如《王小赶脚》中赶脚路上的歌舞段落,锣鼓铿锵,气氛热烈。

乐器伴奏方面,邢台大秧歌以“文武场”搭配为主:文场主要使用板胡、二胡、笛子、唢呐等,旋律悠扬;武场则以板鼓、锣、镲、梆子为主,节奏鲜明,为表演烘托气氛,唢呐的运用尤为突出,其高亢嘹亮的音色极具穿透力,能瞬间点燃观众情绪,成为邢台大秧歌音乐的标志性元素。

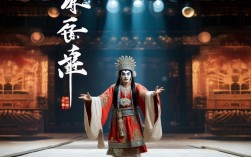

表演形式:载歌载舞与生活化的身段

邢台大秧歌的表演强调“歌、舞、戏”三者结合,既有戏曲的程式化动作,又有民间舞蹈的活泼灵动,更融入了大量生活化的细节,表演者需掌握“扭、摆、颤、跳”等基本舞蹈动作,如“十字步”“颤步”等,步伐灵活多变,配合扇子、手绢等道具,展现出浓郁的乡土气息。

在角色行当上,邢台大秧歌虽不像京剧、河北梆子那样分工明确,但大致可分为生(男性角色,包括小生、老生)、旦(女性角色,包括青衣、花旦、彩旦)、丑(喜剧角色,分文丑、武丑)三大类,丑角尤为出彩,通过夸张的表情、诙谐的语言和滑稽的动作,为表演增添喜剧色彩,深受观众喜爱,借髢髢》中的王大娘,由彩旦扮演,通过扭捏的步态、幽默的对白,将农村妇女的性格刻画得淋漓尽致。

舞台呈现:简约质朴与热闹互动

邢台大秧歌的舞台风格以“简约”为特色,道具和布景多采用民间常见的物品,如桌椅、镰刀、扁担等,甚至直接利用乡村的自然环境(如古槐树下、麦场)作为演出场地,拉近与观众的距离,表演时,演员与观众常有直接互动,如在演出中插入即兴的“打诨插科”,或邀请观众参与歌舞段落,形成“观演一体”的热烈氛围。

这种“接地气”的舞台呈现,使邢台大秧歌成为百姓“自己的戏曲”,它不追求华丽的舞台效果,而是通过真实的生活场景、朴素的情感表达,让观众在欢笑与感动中感受乡土文化的温度。

代表剧目与传承现状

邢台大秧歌的传统剧目多取材于民间传说、历史故事和家庭伦理,据统计,现存传统剧目约有200余出,其中经典剧目包括《王小赶脚》《借髢髢》《蓝桥会》《小二黑结婚》《杨八姐游春》等,这些剧目情节生动,语言通俗,多反映百姓的喜怒哀乐,如《王小赶脚》通过农村姑娘赶脚途中的见闻,展现了乡土生活的淳朴与趣味;《借髢髢》则以“借髢髢”(假发)为线索,讽刺了虚荣心,传递了勤俭持家的传统美德。

在传承方面,邢台大秧歌目前面临着人才断层、观众老龄化等问题,尽管当地政府和文化部门通过举办“邢台大秧歌艺术节”“非遗进校园”等活动,扩大其影响力,并扶持了一批传承人(如省级传承人张花蕊等),但年轻一代对传统艺术的兴趣仍显不足,为应对这一挑战,传承人尝试创新表演形式,如将现代元素融入传统剧目,或通过短视频平台传播大秧歌片段,吸引年轻观众的关注。

以下是邢台大秧歌主要板式特点的简要对比:

| 板式名称 | 节奏特点 | 适用情绪 | 代表剧目片段 |

|---|---|---|---|

| 慢板 | 舒缓、自由 | 抒情、忧伤 | 《蓝桥会》“分别”唱段 |

| 二板 | 中速、稳健 | 叙事、对话 | 《借髢髢》“借物”唱段 |

| 快板 | 急促、热烈 | 欢快、紧张 | 《王小赶脚》“赶路”唱段 |

| 散板 | 自由、灵活 | 激愤、感慨 | 《杨八姐游春》“斥奸”唱段 |

相关问答FAQs

Q1:邢台大秧歌与其他地区的秧歌戏(如东北大秧歌、山东鼓子秧歌)有何区别?

A:邢台大秧歌与东北大秧歌、山东鼓子秧歌虽同属“秧歌”体系,但起源地域、表演风格和文化内涵差异显著,从起源看,邢台大秧歌源于冀南农耕文化,侧重“以戏载歌”;东北大秧歌受满族、汉族文化融合影响,更重“广场舞”的欢快与仪式感;山东鼓子秧歌则源于鲁中地区的祭祀仪式,强调“鼓乐”的节奏与群体阵型,从表演形式看,邢台大秧歌兼具戏曲的叙事性和歌舞的观赏性,有完整的角色行当和唱腔体系;东北大秧歌以“扭、踩、逗”为核心,突出丑角与旦角的互动;山东鼓子秧歌则以“伞头”领舞,队形变化复杂,气势恢宏,从音乐看,邢台大秧歌融合了河北梆子、丝弦的音调,高亢中带委婉;东北大秧歌多用唢呐、锣鼓,节奏明快;山东鼓子秧歌则以大鼓、镲等打击乐为主,雄浑有力。

Q2:普通人如何近距离体验邢台大秧歌?

A:若想近距离体验邢台大秧歌,可通过以下途径:一是关注邢台市及各县区文化馆、非遗保护中心的通知,春节期间常有“非遗大展演”活动,邢台大秧歌戏班会进行专场演出;二是前往邢台周边的乡村庙会(如沙河市王硇村庙会、内丘县神头庙会等),这些场合常有民间大秧歌戏班搭台表演,氛围浓厚;三是可通过“邢台非遗”微信公众号、抖音号等线上平台,观看邢台大秧歌的演出视频和教学片段;四是有兴趣者可报名参加当地非遗传承基地举办的培训班,如邢台市群众艺术馆定期开设大秧歌体验课,学习基本唱腔和舞蹈动作,亲身感受这一传统艺术的魅力。