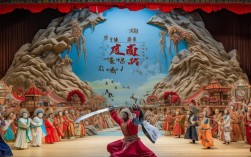

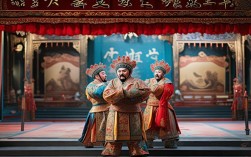

秦腔作为中国最古老的戏曲剧种之一,被誉为“百戏之祖”,其唱词以质朴豪放、酣畅淋漓的艺术特色,承载着关中大地深厚的文化底蕴与炽热情感,这些唱词并非单纯的文字堆砌,而是方言俚语、历史典故与生活智慧的结晶,既是对人间百态的生动描摹,也是对家国情怀的深情抒发,展现出独特的审美价值与艺术生命力。

秦腔唱词的语言之美,首先体现在其浓郁的乡土气息与鲜活的生活质感上,作为根植于陕西关中地区的艺术形式,唱词大量运用方言词汇,如“咥”(吃)、“美得太”(非常好)、“扎势”(装腔作势)等,这些接地气的表达让唱词瞬间充满烟火气,让观众倍感亲切,在《三滴血》中,县官晋信书唱道:“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园,姐弟姻缘曾配婚,姐丈名叫晋仁杰。”短短数句,不仅交代了人物籍贯与家庭背景,更以“韩城县”“杏花村”等具体地名,勾勒出关中乡村的地理风貌,方言词汇的运用让人物形象鲜活如见,唱词中还常融入民间谚语、俗语,如“人老不以筋骨为能”“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫”,这些世代相传的生活经验,既增强了唱词的说服力,也传递出朴素的价值观,让戏曲在娱乐之余更添教化意义。 之美,在于其对历史风云的宏大叙事与对人性深度的细腻挖掘,传统秦腔多取材于历史演义、民间传说与古典小说,如《火焰驹》《劈山救母》《铡美案》等剧目,唱词往往以磅礴的气势展现历史的波澜壮阔,又以细腻的笔触刻画人物的悲欢离合,在《火焰驹》中,李彦贵唱道:“为朋友生死两难忘,黄犬报信恩义长。”短短十四字,既点出了“为朋友两肋插刀”的江湖道义,又通过“黄犬报信”的典故,将忠义精神与动物报恩的传说巧妙结合,赋予唱词深厚的文化内涵,而在表现人物情感时,秦腔唱词则摒弃了文绉绉的雕琢,以直白热烈的语言直抵人心。《秦香莲》中秦香莲寻夫时的哭唱:“夫君你一去不回转,撇下我母子受可怜,白天盼来夜晚想,眼泪流成一条河。”没有华丽的辞藻,却以“眼泪流成河”的夸张比喻,将思妇的哀怨与绝望表现得淋漓尽致,让观众在质朴的语言中感受到情感的冲击力。

秦腔唱词的艺术表现力,还体现在其与唱腔的完美融合上,秦腔以“高亢激越、慷慨悲凉”著称,唱词的节奏、韵律与声腔相辅相成,形成“一声唱到融情处,毛骨萧然六月寒”的艺术效果,其句式多为七字句、十字句,结构规整而富有变化,通过排比、对偶、叠词等修辞手法增强气势与韵律感,周仁回府》中周仁的唱段:“心中好似滚油煎,面上堆起笑连连,左思右想无计献,不如一死赴黄泉。”前两句以“滚油煎”与“笑连连”形成对比,后两句以“左思右想”与“不如一死”构成转折,句式的变化与情绪的起伏相契合,配合秦腔特有的“欢音”“苦音”唱腔,将人物内心的矛盾与痛苦渲染得淋漓尽致,秦腔唱词还注重“以景入情”,通过自然意象的烘托深化情感,如用“猛抬头见一轮明月照高楼”表现孤独,用“狂风起黄沙卷”渲染悲壮,让抽象的情感具象化,增强了唱词的意境美。

为更直观展现秦腔唱词的语言特色与艺术手法,可将其常见元素归纳如下:

| 语言/艺术元素 | 具体例证(选自经典剧目) | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 方言词汇 | “咥干面”“美得太”(《三滴血》) | 增强乡土气息,贴近生活 |

| 民间谚语 | “儿不嫌母丑,狗不嫌家贫》(五典坡) | 传递朴素价值观,引发共鸣 |

| 历史典故 | “黄犬报信”(《火焰驹》) | 融入文化内涵,丰富叙事 |

| 夸张比喻 | “眼泪流成河”(《秦香莲》) | 强化情感表达,突出人物心理 |

| 景物烘托 | “狂风起黄沙卷”(《铡美案》) | 营造意境,渲染氛围 |

秦腔唱词的优美,不仅在于其语言的质朴生动、内容的厚重深刻,更在于其承载着关中人民的精神世界与文化记忆,它是对历史的回望,对生活的礼赞,对人性的叩问,在几百年的传承中,始终以其独特的艺术魅力滋养着一代又一代观众,在当代文化多元发展的背景下,秦腔唱词作为非物质文化遗产的重要组成部分,更需要我们珍视与传承,让这份来自黄土高原的艺术瑰宝在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

FAQs

Q1:秦腔唱词为何多用方言?有何作用?

A1:秦腔作为地方戏曲,方言是其地域文化的重要载体,多用方言(如关中话)能保持剧种的“原汁原味”,让观众感受到浓郁的地方特色;方言词汇(如“咥”“扎势”)生动形象,比书面语更具表现力,能更精准地刻画人物性格与生活场景,增强观众的亲切感与代入感,这也是秦腔“接地气”的关键所在。

Q2:秦腔唱词如何通过语言表现“慷慨悲凉”的情感?

A2:秦腔唱词通过直白热烈的语言、夸张的比喻与对比手法表现“慷慨悲凉”,如“心中好似滚油煎”以“滚油煎”比喻内心煎熬,强化痛苦;“白天盼来夜晚想,眼泪流成一条河”用夸张手法表现思念之深;句式上多采用短句排比,如“左思右想无计献,不如一死赴黄泉”,配合“苦音”唱腔,形成抑扬顿挫的节奏,将悲愤、决绝等情感推向高潮,达到“一声唱到融情处”的艺术效果。