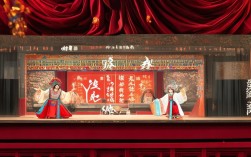

京剧《汾河湾》是传统老生与青衣行当的经典折子戏,取材于唐代薛平贵与柳迎春的民间传说,以“夫妻相认”为核心情节,在唱念做打的细腻演绎中,展现乱世中的人情温度与伦理张力,全剧虽篇幅不长,却因跌宕的戏剧冲突与动人的唱词念白,成为京剧舞台上久演不衰的保留剧目。

《汾河湾》的故事围绕薛平贵与妻子柳迎春的离散重逢展开,薛平贵贫寒时娶柳迎春为妻,后从军征战,十八载杳无音信,柳迎春独自抚养儿子丁山,家道中落后,携子寄居汾河湾寒窑,一日,薛平贵得功名归家,行至汾河湾恰遇儿子丁山射雁,遂以射雁为题试探儿子,得知其母尚在,更添思妻之情,最终夫妻相认,悲喜交集,道尽乱世人生的离合悲欢,剧中,薛平贵由老生应工,唱念中需体现其武将的沉稳与对妻儿的愧疚;柳迎春则以青衣行当塑造,唱腔婉转,动作含蓄,将贫寒女子的坚韧与深情刻画得入木三分。

《汾河湾》基本信息概览

| 类别 | |

|---|---|

| 剧种 | 京剧 |

| 行当 | 老生(薛平贵)、青衣(柳迎春)、小生/娃娃生(丁山) |

| 核心冲突 | 久别夫妻的试探与相认、贫寒生活中的伦理坚守 |

| 经典唱段 | 薛平贵“家住绛州县龙门”、柳迎春“未开言来珠泪落” |

| 艺术亮点 | “打路”身段、唱腔中的情感递进、念白的口语化与戏剧性结合 |

唱词与念白是《汾河湾》的灵魂所在,既推动剧情发展,又深化人物情感,薛平贵的唱段“家住绛州县龙门”,以苍劲的“西皮原板”开篇,“家住绛州县龙门,血气刚烈秉性刚”,寥寥数句便勾勒出其出身与性格,随后“提起了当年事好不惨然,柳氏妻寒窑受尽贫寒”,转“散板”后,唱腔低回婉转,将十八载征战的沧桑与对妻子的愧疚融入字里行间,柳迎春的“未开言来珠泪落”则是青衣唱腔的典范,以“二黄慢板”起腔,“未开言来珠泪落,叫一声夫君你细听我言”,唱词直白却饱含深情,配合“擤涕”“拭泪”等细腻动作,将贫寒女子见到丈夫时的悲喜交加、欲说还休的心境展现得淋漓尽致。

念白方面,剧中大量运用生活化的口语,拉近与观众的距离,如薛平贵与丁山关于“射雁为何”的对话:“雁为何叫?”“儿不知。”“为娘叫!”简单问答中,既体现父子试探的张力,又暗含薛平贵对妻儿的思念,而夫妻相认时的“你……你是官人?”“正是我!柳迎春!”“官人啊!”等念白,由迟疑到确认,从哽咽到悲泣,层层递进,将积蓄十八年的情感瞬间释放,极具感染力。

在表演上,《汾河湾》的“做”与“打”同样精彩,薛平贵“打路”一场,通过“踢腿”“甩袖”“跨步”等身段,表现其急切寻妻的心情;柳迎春“纺线”时的捻线、摇纺车等动作,则通过程式化的表演,再现贫寒生活的艰辛,这些细节与唱词、念白相辅相成,共同塑造出鲜活的人物形象。

相关问答FAQs

Q:《汾河湾》中薛平贵与柳迎春相认前的“试探”情节有何作用?

A:这一情节是全剧的戏剧高潮,薛平贵通过射雁、问母等细节试探儿子丁山,既体现其对妻儿的思念与愧疚,也暗含对妻子是否坚守的担忧;柳迎春则从陌生到警惕,再到试探,最终确认丈夫身份,这种“试探—怀疑—确认”的过程,不仅增强了剧情的悬念感,更通过人物情感的层层变化,凸显了乱世中夫妻情、母子情的珍贵,使人物形象更加丰满立体。

Q:京剧《汾河湾》的唱腔有何艺术特色?

A:《汾河湾》的唱腔以“西皮”“二黄”为基础,根据人物情感灵活调整板式,薛平贵的唱腔以老生的“苍劲”为主,如“西皮原板”的明快与“散板”的深沉结合,体现其武将的豪迈与内心的柔软;柳迎春的青衣唱腔则以“婉转哀怨”为特点,“二黄慢板”的舒缓与“二黄原板”的流畅交织,将贫寒女子的坚韧、思念与悲喜交加的情感融入旋律,唱腔中大量运用“擞音”“颤音”等技巧,增强了唱词的感染力,使人物情感得以淋漓尽致地展现。