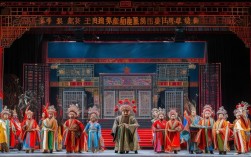

在戏曲传统剧目中,“审潘洪”作为杨家将故事的核心冲突场景,承载着忠奸斗争、家国情怀的厚重主题,这一情节的排练不仅考验演员的表演功底,更需要对历史背景、人物关系和戏剧节奏的精准把握,以下从情节梳理、排练要点、难点突破三个维度,详细解析“审潘洪”的戏曲排练过程。

情节梳理:从历史冲突到戏剧浓缩

“审潘洪”的故事背景设定在北宋年间,辽国入侵,杨继业率军抗敌,因主帅潘洪(潘仁美)的故意陷害,被困两狼山,最终碰碑殉国,杨家后人杨六郎(延昭)冒死告状,朝廷派寇准或八贤王主持公审,最终潘洪供认不讳,伏法受诛,这一情节在戏曲中常以“公堂对质”“证据呈现”“情感爆发”三个层次展开:

- 公堂对质:审官(如寇准)以“智审”为主,潘洪凭借权势狡辩,杨家以血泪陈情,双方形成语言与气势的交锋;

- 证据呈现:关键道具(如血书、证人、潘洪与辽国的往来密信)逐一揭露,推动剧情从“口舌之争”转向“铁证如山”;

- 情感爆发:杨家控诉潘洪的罪行,潘洪从傲慢到恐惧,最终认罪,完成人物弧光的转变。

排练时需明确每个层次的戏剧目的:对质阶段突出“悬念”,证据阶段强化“转折”,情感阶段则要引发观众共鸣。

排练要点:人物塑造与舞台呈现的融合

“审潘洪”的排练需兼顾“唱念做打”与“情理交融”,重点把握以下四个方面:

(一)人物塑造:避免脸谱化,刻画立体人性

潘洪作为反派,若仅演“奸”,则人物单薄,需结合其“开国老臣”的身份,展现其权势下的傲慢、罪行暴露时的狡黠,以及面对死亡时的恐惧。

- 潘洪:初期以“官架子”亮相,念白用苍劲的花脸腔调,眼神睥睨;审问中摸官帽、抖水袖等小动作体现心虚;认罪时唱腔从“强撑”到“颤抖”,配合瘫软的身段,表现外强中干的本质。

- 杨六郎:作为原告,需平衡“悲愤”与“克制”,念白时“喷口”用力,突出“为父报仇”的决心;面对潘洪挑衅时,握拳、顿足等肢体动作压抑怒火,体现“杨家将”隐忍的家风。

- 审官(寇准):以“智”而非“威”服人,念白节奏沉稳,通过“反问”“冷笑”瓦解潘洪的心理防线,动作上轻捻胡须、背手踱步,展现老谋深算的智慧。

(二)表演技巧:唱念做打的精准配合

戏曲表演中,“唱念做打”需服务于人物情感与剧情推进:

- 唱腔:潘洪的唱段多用“花脸的铜锤腔”,如“潘洪在金殿巧言答对”,唱腔高亢但尾音带颤,暗示心虚;杨六郎的“导板”转“原板”,如“老爹爹困两狼碰碑而死”,旋律起伏大,配合哭腔表现悲愤。

- 念白:公堂对质时,潘洪的“京白”需带傲慢,如“老夫随太祖皇帝打天下,岂容你小子诬告!”;杨六郎的“韵白”则字字泣血,如“我父死得不明,天理何在!”

- 身段与武打:潘洪被押上堂时,差役的“锁链功”要沉重,潘洪挣扎的动作幅度由大渐小,体现从抗拒到屈服;杨六郎呈递血书时,双手颤抖,单膝跪地,通过“跪步”强化悲情。

(三)舞台调度:空间布局强化戏剧冲突

舞台调度需通过“高低、远近、聚散”的对比,突出人物关系与权力结构:

- 空间层次:公堂桌椅居中,审官居高位,潘洪站中低区,杨家侍立两侧,形成“权力金字塔”;证据呈现时,证人(如被潘洪迫害的将士家属)从侧幕走出,灯光聚焦,打破原有空间平衡。

- 动静结合:潘洪狡辩时踱步至台前,靠近杨家挑衅,审官一拍惊堂木,潘洪退回原位,通过“进退”强化控制权转移;杨家控诉时,众人聚拢成一组,与孤立的潘洪形成“众 vs 众”的视觉对比。

(四)情感节奏:张弛有度的情绪推进

“审潘洪”的情绪需经历“平静—对峙—爆发—沉寂”的起伏:

- 开场审官升堂,音乐舒缓,营造公堂的肃穆;

- 潘洪与杨六郎对质时,鼓点渐密,节奏加快;

- 证据出现(如血书),音乐骤停,全场静默,突出“石破天惊”的转折;

- 潘洪认罪后,音乐转为低沉的“尾声”,灯光渐暗,留下悲凉余韵。

难点突破:历史真实与戏剧艺术的平衡

(一)人物复杂性:反派“非全恶”的拿捏

潘洪若演成“纯粹恶棍”,则缺乏深度,可结合历史背景(潘洪与杨继业的政见不合),在表演中加入“对杨继才能忌惮”的心理动机,如狡辩时流露“杨家恃功傲上”的“歪理”,让反派逻辑自洽,避免观众“脸谱化”反感。

(二)观众共鸣:古代忠奸冲突的现代表达

现代观众对“忠奸斗争”的感知需通过“细节”传递,杨六郎呈血书时,可设计“血书上的字迹被泪水晕染”的细节;潘洪认罪时,摸着官袍上的补子(象征权力)长叹,让观众感受到“权力与罪恶”的关联,而非单纯“好人战胜坏人”的套路。

(三)节奏把控:避免“审问”过程的冗长

公堂对质易陷入“重复问答”,需通过“道具介入”打破节奏:如潘洪狡辩时,差役呈上密信,审官当众拆阅,用“外部事件”推动剧情;或杨家突然高喊“我父的尸骨尚在两狼山!”,用情感爆发打断僵局,保持观众注意力。

审潘洪排练关键要素表

| 角色 | 核心任务 | 表演技巧建议 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 潘洪 | 从权臣到阶下囚的转变 | 唱腔用“嘎调”表现挣扎,身段从“挺胸”到“瘫软” | 避免过度夸张,保留老臣的底色 |

| 杨六郎 | 控诉冤情,传递家国大义 | 哭腔用“擤音”表现压抑,水袖功配合“甩袖” | 悲而不滥,突出“忍辱负重” |

| 寇准 | 智审破局,平衡程序与情感 | 念白用“气口”控制节奏,眼神从威严到悲悯 | 不可偏袒,体现朝廷的公正 |

| 差役/证人 | 营造公堂氛围,推动证据呈现 | 锁链功要“沉”,证人出场需“颤声”呼喊 | 动作整齐,避免喧宾夺主 |

相关问答FAQs

Q1:审潘洪情节中,如何避免潘洪形象脸谱化,塑造立体反派?

A1:需从“历史动机”与“心理层次”入手,潘洪作为开国老臣,其陷害杨继业可能有“权力维护”(忌惮杨家军功过大)或“私人恩怨”(如杨继业曾反对其主和)的动机,表演时,可在狡辩中流露“我这是为朝廷着想”的“自我合理化”逻辑,甚至认罪时短暂流露出“晚节不保”的悔恨,而非单纯“奸笑”,通过细节(如摸官帽、看铜镜中衰老的脸)表现其对权力的留恋,让观众感受到“人被权力异化”的悲剧性,而非“坏人作恶”的简单标签。

Q2:戏曲排练中,审潘洪的“公堂”场景如何通过舞台调度强化戏剧冲突?

A2:可通过“空间对比”与“动态调度”实现,公堂桌椅设置为“高差结构”:审官坐高椅,潘洪站矮阶,杨家侍立两侧,形成“权力压迫感”;潘洪狡辩时故意走向杨家挑衅,差役上前阻拦,形成“近距离对峙”;当证据(如血书)出现时,让证人从观众席侧走出,灯光从“顶光”转为“侧光”,打破公堂的封闭感,将“私人恩怨”上升为“公众审判”;潘洪认罪时,让其跪于公堂中央,杨家侍立两侧,审官背手而立,通过“包围式”站位强化“正义必胜”的主题,同时灯光渐暗,突出“悲剧英雄”的悲凉底色。