京剧作为中国传统戏曲艺术的代表,以其程式化的表演、丰富的唱腔和深厚的文化内涵,成为世界艺术宝库中的瑰宝,在众多经典剧目中,《望乡台》以其悲怆的剧情、鲜明的人物和精湛的表演,成为传统目连戏中的核心折子,而相关剧照则凝固了舞台艺术的瞬间,成为观众理解剧目情感与美学的重要载体。

剧目《望乡台》取材于佛教“目连救母”的经典故事,这一故事自汉代《盂兰盆经》流传以来,历经唐变文、宋元杂剧,至清代逐渐形成完整的戏曲体系,京剧《望乡台》作为目连戏中的一折,聚焦于主角刘青提(目连之母)被打入地狱后,在望乡台受苦并目睹家乡景象的情节,剧中通过“望乡”这一核心行为,将地狱的残酷与人性的柔软、宗教的因果与世俗的情感交织,展现出强烈的悲剧张力与人文关怀,从剧目类型看,它属于传统伦理剧,兼具宗教仪轨与世俗审美,既宣扬“孝道”与“因果报应”,又通过人物命运引发观众对人性、生死等终极问题的思考。

剧目基本信息与核心艺术特色

京剧《望乡台》的表演融合了唱、念、做、打等多种元素,其艺术特色主要体现在人物塑造与程式化表演上,刘青提作为全剧灵魂人物,由旦行中的“青衣”应工,演员需通过细腻的唱腔、身段和眼神,刻画其从“生前罪孽”到“死后悔恨”的复杂心理,在“望乡”一场中,演员需运用“水袖功”:双手紧握水袖,反复“甩袖”“抖袖”,表现内心的挣扎;配合“碎步”后退与“蹉步”前倾,模拟鬼魂飘忽无依的状态;眼神时而望向远方(家乡幻象),时而低垂掩面(悔恨交加),形成强烈的视觉冲击,目连作为孝子,则由“老生”或“武生”应工,唱腔以高亢的西皮流水表现救母的急切,身段中的“亮相”“圆场”则凸显其坚定与悲悯。

剧目在音乐上以“二黄”为主要声腔,这一声腔苍凉深沉,适合表现悲剧情绪,如刘青提的经典唱段“听谯楼打初更凄凉无比”,以二黄导板起唱,音调高亢凄厉,随后转入回板,节奏渐缓,声音由强转弱,仿佛鬼魂在夜风中低泣;伴奏中京胡的“揉弦”与锣鼓的“慢长锤”配合,进一步强化了压抑悲怆的氛围,剧目的脸谱、服饰也极具象征意义:刘青提虽为女鬼,却因“罪魂”身份,仅在额间点一“红点”,服饰褪色破旧,与生前凤冠霞帔形成对比;望乡台的布景则以“地狱”与“人间”的意象叠加——背景左侧绘有奈何桥、鬼火,右侧幻化出江南水乡的屋檐、柳树,通过虚实结合的舞台美术,展现“阴阳两隔”的戏剧冲突。

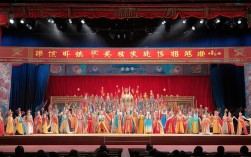

经典剧照解析:舞台瞬间的艺术凝固

剧照是戏曲艺术的“静态档案”,记录了演员的表演精华与剧目的视觉呈现,京剧《望乡台》的经典剧照多围绕“望乡”“悔恨”“救母”三个核心场景,通过构图、光影、服饰等细节,传递剧目的情感内核。

《望乡·思乡》

这张剧照以刘青提为主体,她立于象征望乡台的高台之上,头戴“罪妇髻”(一种低矮、散乱的发髻,象征死后身份),身着褪色蓝褶子,腰系白布腰裙(鬼魂标配),双手紧握素白水袖,左袖向前伸展,似欲触摸家乡幻象,右袖则掩面半遮,泪痕隐现,背景采用“冷暖对比”的光影设计:左侧以深蓝色光晕勾勒奈何桥的轮廓,鬼火(红色灯球)若隐若现;右侧则以暖黄色光投射出江南水乡的剪影——小桥、流水、炊烟,形成“地狱”与“人间”的强烈反差,演员的眼神望向右上方,瞳孔微张,嘴角下垂,既有对家乡的眷恋,又有对命运的绝望,将“咫尺天涯”的悲剧感定格为永恒。

《救母·寻亲》

这张剧照以目连为中心,他身着黄色僧衣(象征修行者),手持锡杖(佛教法器),单膝跪地仰视母亲,面部特写中,眉头紧锁,眼含热泪,嘴唇微张似在呼唤“母亲”;刘青提则立于高台边缘,一手抚胸,一手下垂,身体微微前倾,眼神复杂——既有对儿子的愧疚,又有对重逢的渴望,背景中,地狱的黑暗与锡杖发出的金色光芒(象征佛法)形成对比,暗示“救母”的希望,剧照通过人物的高低位置(目连跪地、刘青提高台)、肢体语言(目连的伸手欲挽、刘青提的犹豫退缩),生动呈现了母子“相见不能相认”的痛苦,成为“孝道”主题的视觉注脚。

剧目文化意蕴:从宗教故事到人文思考

京剧《望乡台》虽取材于佛教故事,但其内核已超越宗教范畴,成为中国传统文化的复合载体,它通过“目连救母”宣扬了儒家“孝道”伦理,目连不惜遍历地狱救母的行为,符合“百善孝为先”的传统价值观;刘青提的“罪与罚”则体现了佛教“因果报应”观念,警示世人“善恶终有报”,更重要的是,剧目通过“望乡”这一人类共通的情感体验,将宗教地狱转化为“人性试炼场”——刘青提在望乡台上的挣扎,实则是人性中对“家”的眷恋与对“罪”的悔恨的博弈,这种情感具有跨时代的共鸣性,京剧通过程式化的艺术手法,将抽象的宗教观念与世俗情感转化为具象的舞台形象,让观众在悲剧美感中感悟生命、伦理与救赎的意义。

相关问答FAQs

问:京剧《望乡台》中的“望乡台”在传说中是什么地方?它与佛教地狱观念有何关联?

答:“望乡台”是中国民间传说中地狱的“特殊景点”,位于“鬼门关”附近,是罪魂死后登临的高台,传说中,罪魂可在此望见家乡景象,却因“罪孽深重”无法返回,只能饱受思念之苦,其源头可追溯至佛教“六道轮回”观念,佛教认为生前作恶者死后堕入“地狱道”,受种种折磨,而“望乡台”则是地狱中“允许短暂回望人间”的场所,既体现了佛教“因果报应”的严肃性,又暗含对人性“眷恋”的某种宽容,在京剧《望乡台》中,这一意象被戏剧化处理,成为展现人物内心矛盾、推动剧情发展的关键场景。

问:京剧《望乡台》的表演中,青衣演员如何通过“水袖功”表现刘青提的心理变化?

答:水袖功是京剧青衣表演的重要技巧,在《望乡台》中,演员通过水袖的不同动作精准刻画刘青提的心理变化:初登望乡台时,用“投袖”(双手向前甩出水袖)表现震惊与不甘;看到家乡幻象时,用“扬袖”(单手向上扬袖)流露眷恋;回忆生前罪孽时,用“掩袖”(双手用袖掩面)与“拭泪袖”(以袖角作拭泪状)表现悔恨;最终绝望时,则用“垂袖”(水袖自然下垂)与“抖袖”(双手轻微抖动水袖)表现心如死灰,这些程式化动作既规范了表演逻辑,又赋予观众具象的情感感知,是京剧“以形传神”美学的典型体现。