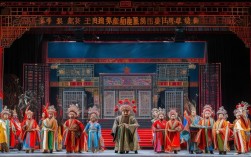

京剧《刺巴杰》是传统武生戏中的经典剧目,取材于隋唐演义故事,以“复仇刺杀”为核心线索,融合了家国仇恨、江湖道义与儿女情长,通过紧凑的情节冲突和鲜明的人物塑造,展现了古代侠士的忠勇与悲情,全剧以“巴杰”这一反派角色为矛盾焦点,围绕主角“李七”的刺杀行动展开,既有刀光剑影的武打场面,也有肝肠寸断的情感纠葛,堪称京剧武戏文唱的典范之作。

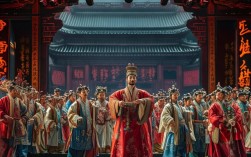

故事发生在隋朝末年,天下大乱,各路英雄揭竿而起,潞州总兵王世充勾结奸臣宇文化及,独霸一方,残害忠良,其麾下大将巴杰,武艺高强却心狠手辣,因与李七结有旧怨,加之贪图李七家传宝剑,设计诬陷李七之父通敌叛国,致使李家满门蒙冤,李七侥幸逃脱,流落江湖,拜师学艺,苦练武艺,立誓手刃巴杰,为父报仇,为家平反。

剧中,李七的形象是典型的“悲情英雄”:他身负血海深仇,却隐忍不发,十年磨一剑;他重情重义,对师妹情深义重,却因复仇大业不得不割舍儿女情长;他武艺超群,却在刺杀过程中屡遭波折,凸显出复仇之路的艰难与凶险,而巴杰则作为反派代表,集贪婪、残暴、自负于一身,他的存在不仅是李七个人的仇敌,更是百姓苦难的根源,刺杀巴杰既是个人的私仇,也是正义对邪恶的讨伐。

全剧情节可分为“起承转合”四个部分,开端部分通过“李七逃亡”“拜师学艺”等情节,交代了故事背景和李七的复仇动机,奠定了悲愤压抑的基调,发展部分以“李七下山”“探查巴杰行踪”为核心,展现了李七从江湖少年到成熟刺客的转变,穿插了他与师妹的离别、与江湖朋友的相遇,既丰富了人物情感,也为后续刺杀行动埋下伏笔,高潮部分自然是“夜刺巴杰”,这一场戏集中了武打、心理、环境等多重元素:李七潜入巴府,避开重重守卫,与巴杰展开生死对决,刀光剑影间,既有武艺的较量,也有意志的比拼,最终李七凭借高超武艺和坚定信念,成功刺杀巴杰,完成复仇,结局部分,李七刺杀成功后,面对官兵的围捕,慨然赴死,以生命践行了“父仇不共戴天”的誓言,留下了“英雄末路”的苍凉余韵。

在人物塑造上,《刺巴杰》注重通过细节展现性格,李七的“忍”与“狠”形成鲜明对比:面对师妹的挽留,他强忍不舍;面对巴杰的挑衅,他毫不手软,他的唱腔以苍凉悲壮为主,念白则充满力量,将人物内心的痛苦与决绝表现得淋漓尽致,巴杰的出场则始终伴随着嚣张的气焰和夸张的动作,其“脸谱化”的反派形象既符合传统京剧的审美,也强化了戏剧冲突,剧中的配角如李七的师父、师妹等,虽戏份不多,却各具特色,从侧面烘托了主角的悲情形象。

从艺术表现来看,《刺巴杰》的武戏设计堪称一绝,剧中的“开打”套路丰富,既有“单刀破枪”“双剑合璧”的器械对打,也有“翻扑跌打”“空手入白刃”的徒手搏斗,动作干净利落,节奏张弛有度,充分展现了京剧武生的功底,尤其是“夜刺巴杰”一场,通过“走边”“越墙”“藏匿”等身段表演,结合灯光、音效的配合,营造出紧张诡异的氛围,让观众仿佛身临其境,剧中穿插的“西皮流水”“二黄导板”等板式唱腔,既抒发了人物情感,也推动了剧情发展,实现了“武戏文唱”的艺术效果。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 与主角关系 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|---|

| 李七 | 复仇者 | 隐忍坚毅、重情重义 | 主角 | 推动剧情发展,展现英雄悲情 |

| 巴杰 | 潞州大将 | 贪婪残暴、自负 | 仇敌 | 矛盾焦点,制造戏剧冲突 |

| 师父 | 武林高人 | 正直严厉、重情义 | 师父 | 辅助李七成长,传承武艺 |

| 师妹 | 师父之女 | 温柔善良、情深义重 | 爱慕者 | 情感线索,烘托李七内心矛盾 |

| 场次 | 时间 | 地点 | 主要事件 | 关键冲突 |

|---|---|---|---|---|

| 第一幕 | 十年前 | 李家 | 巴杰诬陷李父,李七逃亡 | 家庭悲剧,复仇动机产生 |

| 第二幕 | 十年后 | 江湖 | 李七学艺下山,探查巴杰 | 个人情感与复仇使命的冲突 |

| 第三幕 | 夜晚 | 巴府 | 李七夜刺巴杰,成功复仇 | 武艺与意志的终极较量 |

| 第四幕 | 黎明 | 巴府外 | 李七突围被围,慨然赴死 | 英雄末路的悲情升华 |

《刺巴杰》之所以能成为经典,不仅在于其扣人心弦的剧情和精彩绝伦的武打,更在于它所传递的“忠义”精神,李七的复仇,超越了个人恩怨,承载了对正义的坚守和对邪恶的反抗,这种精神在封建社会背景下具有深刻的意义,剧中对“复仇代价”的思考——李七最终以生命换取复仇成功,也让这个故事充满了悲剧色彩,引发观众对命运、道义的深层思考。

相关问答FAQs

Q1:《刺巴杰》中李七的复仇动机仅仅是个人仇恨吗?

A1:李七的复仇动机既有个人仇恨,也包含对正义的追求,巴杰不仅害死其父、逼得李家家破人亡,还勾结奸臣、残害百姓,是邪恶势力的代表,李七刺杀巴杰,既是为父报仇,也是为民除害,其行为具有“侠义”色彩,超越了单纯的个人恩怨,体现了“为国为民”的侠客精神。

Q2:京剧《刺巴杰》的武戏设计有哪些特色?

A2:《刺巴杰》的武戏设计融合了“打”“做”“念”“唱”多种元素,特色鲜明:一是“套路化与个性化结合”,如“单刀破枪”展现李七的沉稳,“双剑合璧”凸显师徒配合;二是“武戏文唱”,通过身段、眼神等细节表现人物心理,如李七潜入巴府时的“走边”,既有武打的紧张感,又有内心的紧张与警惕;三是“节奏把控张弛有度”,从探查时的隐忍到刺杀时的激烈,再到结局时的苍凉,武打节奏与剧情情感高度契合,增强了戏剧感染力。