河南曲剧作为中原地区的重要地方剧种,以其贴近生活的唱腔、细腻的情感表达和浓郁的乡土气息,在戏曲舞台上独树一帜,在其丰富的传统剧目中,涉及“皇后”角色的戏曲占据重要地位,这些剧目不仅展现了古代宫廷的权力斗争与伦理纲常,更通过皇后形象传递了忠奸善恶的价值取向,成为曲剧艺术的重要组成部分,以下从剧目、角色塑造及艺术特色等方面,详细梳理河南曲剧中的皇后戏曲。

河南曲剧皇后戏曲的代表剧目及角色分析

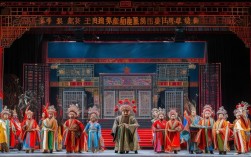

河南曲剧的皇后戏曲多取材于历史故事、民间传说或古典小说,以“皇后”为核心角色,串联起宫廷、家庭与社会等多重矛盾,最具代表性的剧目包括《秦香莲》《狸猫换太子》《打金枝》等,这些剧目中的皇后形象各具特色,既有贤良淑德的典范,也有阴险毒辣的反派,更有智慧通达的调和者。

《秦香莲》:贤皇后的悲情与坚守

《秦香莲》是河南曲剧的经典剧目,讲述秦香莲与丈夫陈世宗(陈世美)的悲欢离合,剧中,秦香莲虽未正式被册封为皇后,但她作为陈世宗的正妻,实为“正宫皇后”的身份象征,陈世宗高中状元后招为驸马,秦香莲携子上京寻夫,却遭陈世宗拒认,甚至派韩琪追杀,包拯主持公道,斩陈世宗以平民愤。

秦香莲的皇后形象以“贤良”与“悲情”为核心:她恪守妇道,在家孝敬公婆、抚育子女;进京后面对丈夫的背弃,她不卑不亢,以理陈情,展现底层女性的坚韧与刚烈,河南曲剧在演绎时,通过“哭夫”“诉苦”等经典唱段,运用[阳调][诗篇]等曲牌,将秦香莲的绝望与愤怒层层递进,如“见皇姑把我的心肝疼烂”一段,唱腔凄婉哀怨,辅以细腻的身段表演,塑造出令人动容的“悲情皇后”形象。

《狸猫换太子》:双皇后的命运博弈

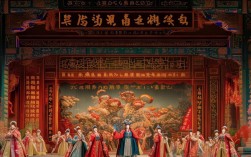

《狸猫换太子》取材于北宋宫廷秘闻,涉及李妃(李后)与刘妃(郭槐)两位皇后,是曲剧中“双皇后”对抗的典型剧目,剧情围绕“狸猫换太子”的核心事件展开:刘妃为争宠,与郭槐合谋用剥皮狸猫换走李妃所生皇子,李妃被贬冷宫后流落民间,多年后,包拯陈州放粮,偶遇李妃,为其平反,最终真相大白,李妃重登后位,刘妃则自尽身亡。

剧中两位皇后形象形成鲜明对比:李妃以“善”与“韧”贯穿始终,她历经十六年磨难,始终坚守身份真相,最终沉冤得雪,体现“善有善报”的传统伦理;刘妃则以“恶”与“狠”为标签,为达目的不择手段,其阴险毒辣的性格通过“陷害李妃”“逼死宫女”等情节展现,曲剧在表演中通过夸张的脸谱(如白色底纹、细眉)和尖利的唱腔(如[紧诉]),将其反派形象刻画入木三分。

《打金枝》:智慧皇后的家国调和

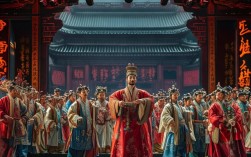

《打金枝》以唐代宗与沈皇后为核心,讲述驸马郭暧因不满公主(唐代宗之女)傲慢而“打金枝”,引发皇室家庭矛盾,最终沈皇后巧妙调解的故事,剧中,沈皇后并非以权力压人,而是以“情”与“理”化解冲突:她一方面劝导皇帝体谅驸马“为妻纲”的苦心,另一方面教导公主尊重丈夫、恪守妇道,最终实现“家和万事兴”。

沈皇后的形象以“智慧”与“通达”为特色,她既是母仪天下的皇后,也是调和家庭关系的“贤内助”,河南曲剧在演绎时,通过[大汉江][小汉江]等明快流畅的曲牌,展现沈皇后的从容与睿智,如“劝驸马”一段,唱腔温婉大气,既有皇后的威严,又有母亲的慈爱,塑造出“德才兼备”的皇后典范。

河南曲剧皇后戏曲的艺术特色

河南曲剧的皇后戏曲之所以深入人心,离不开其独特的艺术表现手法,既保留了传统戏曲的程式化表演,又融入了中原地区的生活气息,形成“接地气、有温度”的风格。

唱腔:曲牌与方言的完美融合

河南曲剧以曲牌体为主,唱腔丰富多样,如[阳调]擅长抒情,[诗篇]长于叙事,[垛子]则节奏明快,在皇后戏曲中,唱腔与角色性格紧密贴合:秦香莲的悲情戏多用[阳调],拖腔悠长,如泣如诉;刘妃的奸诈戏则用[紧诉],节奏急促,凸显其心虚与狠毒;沈皇后的智慧戏则以[汉江]为主,唱腔平稳大气,体现其雍容气度,曲剧唱词多采用河南方言,如中“中”“恁”“咋”等词汇的运用,使皇后形象更贴近观众,增强了亲切感。

表演:生活化与程式化的统一

河南曲剧的表演强调“无技不惊人,无情不动人”,在皇后戏曲中,既有传统戏曲的“唱念做打”,又有生活化的细节刻画。《秦香莲》中秦香莲携子上京的“赶路”情节,演员通过碎步、蹉步等身段,结合“背子”“牵子”的肢体语言,展现其长途跋涉的艰辛;《打金枝》中沈皇后劝解公主时,通过眼神交流、手势变化,传递出“既严且慈”的母爱,这种“程式化表演+生活化细节”的结合,使皇后形象既符合戏曲审美,又充满人间烟火气。

主题:忠奸善恶的伦理教化

河南曲剧的皇后戏曲多围绕“忠、孝、仁、义”等传统伦理展开,通过皇后的命运起伏传递价值观。《秦香莲》批判陈世宗的忘恩负义,赞美秦香莲的贤良;《狸猫换太子》颂扬李妃的坚韧善良,鞭挞刘妃的阴险毒辣;《打金枝》则强调“家和万事兴”的家庭观,这些主题既符合传统道德观念,又与普通民众的生活经验共鸣,使剧目具有超越时代的生命力。

河南曲剧皇后戏曲的文化价值

作为中原文化的载体,河南曲剧的皇后戏曲不仅具有艺术价值,更承载着深厚的历史文化内涵,它以“皇后”这一特殊视角,折射出古代宫廷的政治生态与权力结构,如《狸猫换太子》中的“子嗣之争”,反映了封建皇位的继承危机;通过皇后形象的塑造,展现了古代女性的生存状态与精神追求,如秦香莲的“守节”、沈皇后的“智慧”,体现了传统社会对女性“德才兼备”的理想期待;曲剧皇后戏曲的民间传播,使历史故事与道德观念深入人心,成为中原地区文化记忆的重要组成部分。

相关问答FAQs

Q1:河南曲剧皇后戏曲中的皇后形象有何共性?

A1:河南曲剧皇后戏曲中的皇后形象虽性格各异,但存在一定共性:一是身份的“正统性”,多数皇后为正宫或皇室核心成员,代表“母仪天下”的权威;二是命运的“戏剧性”,多经历从荣到辱、从屈到伸的波折,如秦香莲的“寻夫—被弃—昭雪”、李妃的“受冤—流落—平反”;三是形象的“符号化”,贤良、智慧、奸诈等性格特征鲜明,如贤后(秦香莲、沈后)代表“善”,奸后(刘妃)代表“恶”,形成忠奸对立的伦理框架,传递传统价值观。

Q2:河南曲剧皇后戏曲如何体现地方特色?

A2:河南曲剧皇后戏曲的地方特色主要体现在三个方面:一是语言特色,唱词念白多采用河南方言,如中“恁家”“中不中”等口语化表达,使皇后形象更贴近中原民众;二是音乐特色,以[阳调][诗篇][汉江]等河南本土曲牌为基础,融入河南民歌、小调的旋律,如《秦香莲》中的“哭夫”唱段,借鉴了河南坠子的哭腔,悲切婉转;三是表演风格,强调“生活化”,如皇后梳妆、行走等动作,模仿中原女性的日常习惯,区别于京剧等“程式化”较强的剧种,更具乡土气息。