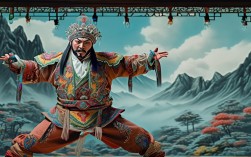

《楚宫恨》作为程派京剧的经典代表剧目,以战国时期楚国宫廷为背景,讲述了马昭仪(一说马昭仪为虚构人物,原型为屈原之妹或楚国宫女)在楚国内乱与权力倾轧中的悲惨遭遇,深刻展现了女性在封建制度下的命运悲歌,该剧由京剧大师程砚秋先生根据传统剧目改编并亲自打磨,以其深邃的情感表达、细腻的表演程式和程派独特的唱腔艺术,成为京剧宝库中极具悲剧感染力的作品。

剧情背景与人物塑造

故事发生在战国中期的楚国,楚怀王死后,太子横即位,是为楚顷襄王,其母南后郑袖与权臣子椒、子兰等人把持朝政,排斥异己,太傅屈原忠心为国,却因直谏遭忌,被诬流放,马昭仪作为屈原之妹(或宫中正直宫女),深知屈原冤屈,欲为其申辩,却卷入宫廷斗争,南后为巩固权势,设计构陷马昭仪,诬其与屈原有不轨之举,楚王昏聩,不察真相,将马昭仪打入冷宫,马昭仪在冷宫中受尽屈辱,仍坚守正义,最终在绝望中自尽,以死明志,全剧通过马昭仪的遭遇,揭露了封建统治集团的腐朽与残暴,歌颂了底层女性的刚烈与气节。

程派艺术在剧中的核心体现

程派京剧以“声、情、美、永”的艺术追求著称,在《楚宫恨》中,程砚秋先生通过唱腔、表演、念白等多维度塑造了马昭仪这一经典形象,将程派艺术的精髓发挥到极致。

唱腔:幽咽婉转中的悲愤力量

程派唱腔最显著的特点是“脑后音”“鬼音”的运用,共鸣位置靠后,声音沉郁婉转,如泣如诉,极具悲剧张力,在《楚宫恨》中,马昭仪的唱段设计充分体现了这一特点,冷宫中的“冷落秋千闲庭院”一段,节奏缓慢,旋律低回,通过“脑后音”的绵长延伸,将马昭仪被困冷宫的孤寂、绝望与对命运的不甘层层递进地展现出来,而在“见坟台不由人珠泪滚滚”等悲愤段落中,程派唱腔又融入“刚音”,声音突然拔高,如裂帛般撕开压抑的情感,表现出马昭仪对不公的控诉与抗争,这种“柔中见刚、刚中寓柔”的唱腔处理,既符合人物内心情感的复杂性,也形成了程派独特的艺术辨识度。

表演:细腻入微的内心刻画

程派表演注重“以形传神”,通过眼神、身段、水袖等程式化动作,精准传递人物内心,在《楚宫恨》中,马昭仪的表演堪称程派“做功”的典范,面对诬陷时的“惊场”:程砚秋先生通过眼神的瞬间凝滞、身体的微颤以及水袖的急促甩动,将马昭仪听闻噩耗时的震惊、恐惧与难以置信表现得淋漓尽致,而在冷宫独处时,则以缓慢的台步、低垂的眼眉、轻抚秋干的动作,营造出“庭院深深深几许”的压抑氛围,让观众直观感受到人物被困其中的窒息感,这些表演细节并非单纯的技巧展示,而是深入人物内心,将情感外化为可视的艺术形象。

念白:抑扬顿挫的情感共鸣

程派念白讲究“字正腔圆、抑扬顿挫”,尤其在《楚宫恨》这样的悲剧中,念白成为唱腔之外重要的情感载体,马昭仪的念白,既有对楚王的哀恳(“千岁啊!念在妾身一片痴情……”),也有对奸佞的怒斥(“你这无耻的奸贼!”),语气或低沉哀婉,或激愤昂扬,通过语速、音量的变化,形成强烈的情感对比,在自尽前的最后独白,程砚秋先生采用近乎气声的念白,声音微弱却字字千钧,将马昭仪对现实的绝望与对清白的坚守融为一体,极具感染力。

经典唱段与程派特色分析

《楚宫恨》中的唱段是程派艺术的重要载体,以下通过表格列举两个代表性唱段及其艺术特色:

| 唱段名称 | 剧情背景 | 唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《冷落秋千闲庭院》 | 马昭仪被打入冷宫,独对秋千 | 以【二黄慢板】为基础,节奏舒缓,多用“脑后音”,旋律下行,拖腔悠长 | 表现马昭仪的孤寂、凄凉与对往昔的追忆,情感内敛却深沉 |

| 《见坟台不由人珠泪滚滚》 | 马昭仪凭吊屈原(或象征忠良) | 融合【反二黄导板】与【反二黄原板】,前半段高亢激越,后半段低回婉转,对比强烈 | 抒发对忠良被害的悲愤、对自身命运的无奈,情感爆发力强,充满悲剧张力 |

文化价值与艺术影响

《楚宫恨》不仅是一部优秀的悲剧作品,更是程派艺术发展的重要里程碑,程砚秋先生通过该剧,将传统京剧的“唱、念、做、打”与人物内心刻画深度结合,推动了程派从“以腔取胜”向“以情动人”的升华,剧中马昭仪的形象,突破了传统京剧女性“才子佳人”的窠臼,塑造了一个在封建压迫下坚守正义、刚烈不屈的悲剧女性,具有深刻的思想内涵和时代意义,该剧的音乐设计、舞台调度等也为后世京剧创作提供了重要借鉴,至今仍是程派传人传承和学习的经典剧目。

相关问答FAQs

Q1:《楚宫恨》中的马昭仪与历史上的屈原有何关联?

A1:在《楚宫恨》的剧情设定中,马昭仪通常被塑造为屈原之妹(或关系密切的宫女),这一关联属于艺术加工,历史上并无马昭仪其人,屈原的妹妹也未见于史料记载,程派改编此剧时,通过虚构人物与屈原的关联,强化了“忠奸斗争”的主题,以马昭仪的遭遇映射屈原等忠臣被奸佞排挤的悲剧,从而增强故事的戏剧冲突和情感共鸣。

Q2:程派唱腔在《楚宫恨》中如何体现“悲剧美”?

A2:程派唱腔的“悲剧美”主要通过声音的“压抑与爆发”“柔美与刚烈”的对比来体现,在《楚宫恨》中,马昭仪的情感以“悲愤”为核心,程砚秋先生运用“脑后音”营造低回沉郁的音色,表现人物内心的压抑与痛苦;同时在关键唱段中融入“擞音”“颤音”等技巧,通过声音的细微变化传递情感的波动;在情感高潮处,又以“刚音”突破音域限制,形成强烈的爆发力,如“珠泪滚滚”“怒斥奸佞”等段落,将悲剧的冲突感推向极致,这种“以声塑情、情由心生”的唱腔处理,使观众在听觉感受中直接体会到人物命运的悲剧性,从而产生强烈的审美共鸣。