1988年,正值改革开放深化期,中国传统艺术在时代浪潮中经历着传承与创新的碰撞,京剧作为国粹,其核心板式“流水板”以明快节奏、叙事性强的特点,成为连接传统与现代的重要纽带,这一年,北京与上海作为京剧重镇,分别以不同风格诠释“京剧流水版”,既保留了老一辈艺术家的精髓,又注入了中青年演员的探索活力,共同谱写了京剧艺术在转型期的独特篇章。

京剧流水板是西皮、二黄腔调中的代表性板式,其名称源于唱词如流水般连贯流畅,传统流水板为一板一眼或一板三眼,节奏中等偏快,字多腔少,擅长表现人物激动情绪或情节快速推进,1988年的“京沪京剧流水版”,并非对传统板式的颠覆,而是在保留其“以腔叙事”核心功能的基础上,结合时代审美对节奏、唱腔、舞台呈现进行优化,既服务于剧情表达,也兼顾了观众的听觉与视觉体验。

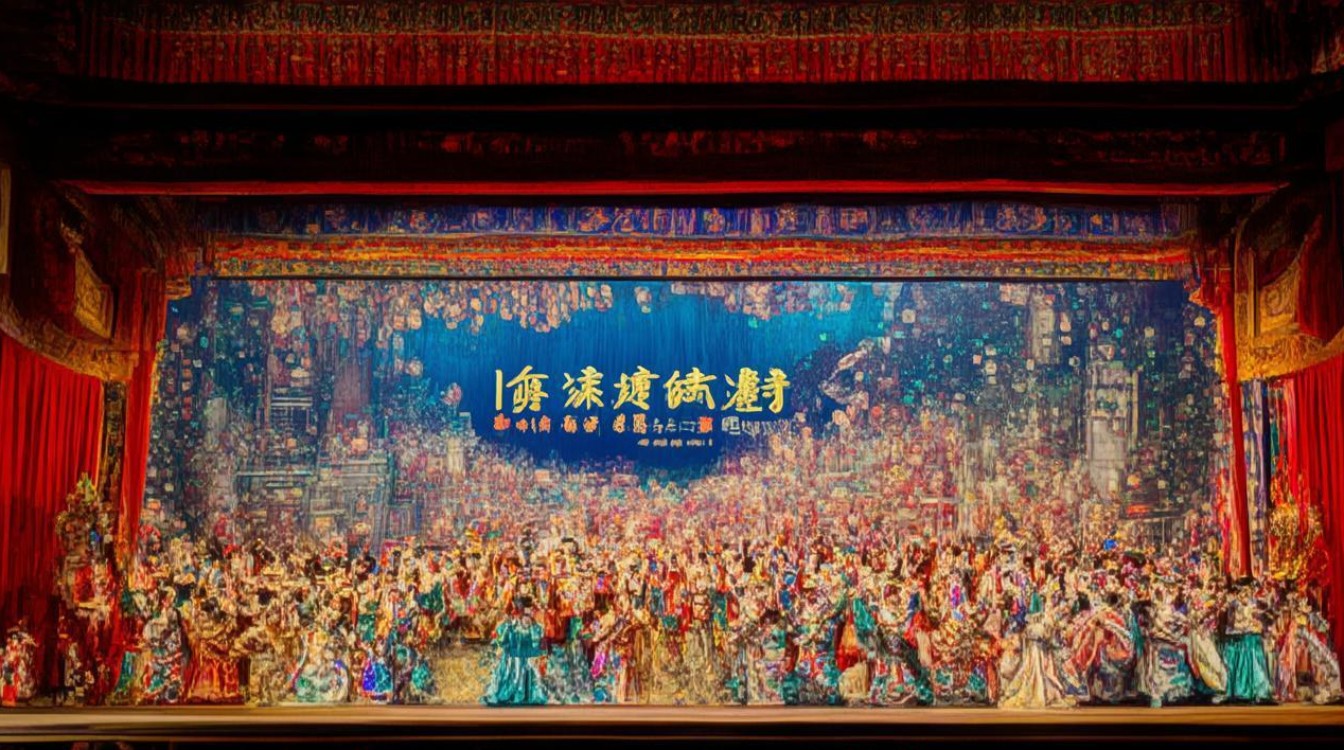

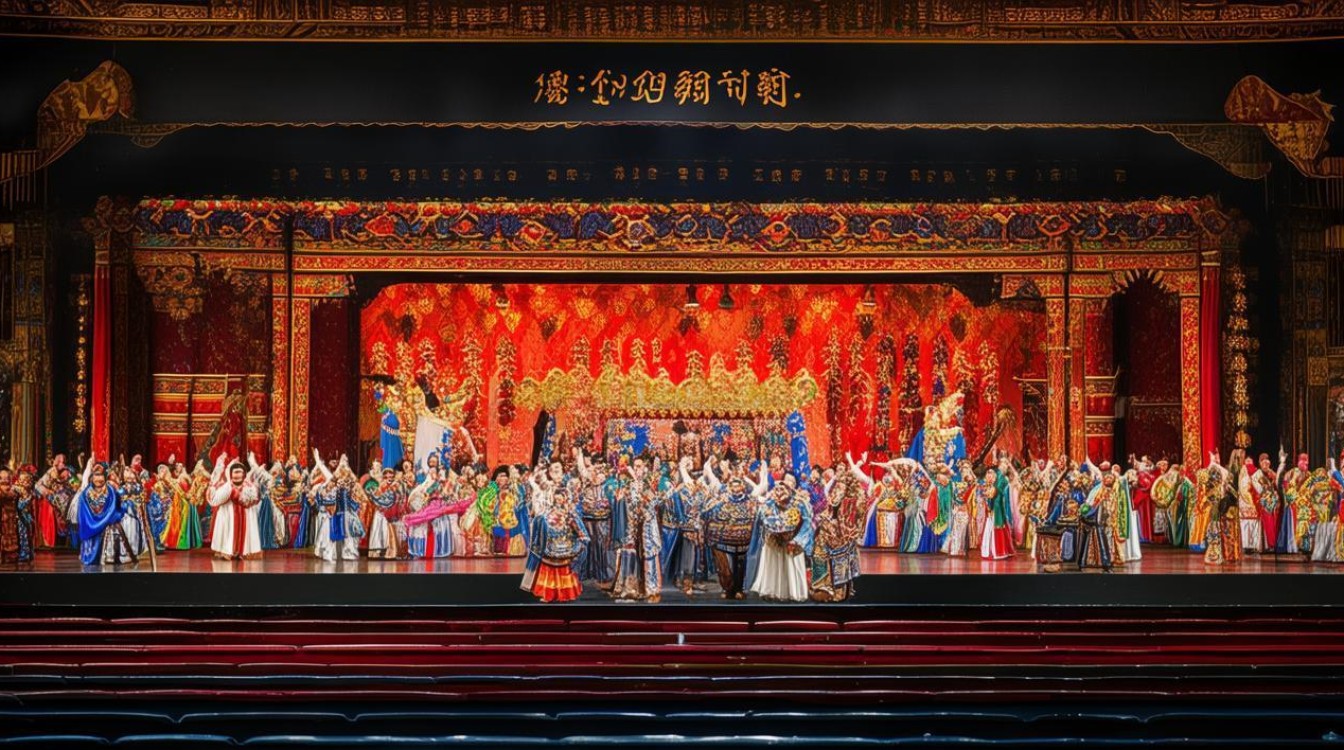

北京的京剧流水版演出,更侧重于“守正基础上的精炼”,以北京京剧院的《四郎探母》《定军山》等传统戏为例,88年版本的流水板在唱腔设计上严格遵循“余派”“马派”等老生流派的规范韵味,如《四郎探母》中“叫小番”的流水板,保留了杨延辉激愤中的苍凉,通过节奏的微调——将某些拖腔适当缩短,使唱词更清晰,情绪更集中,表演上,李长春、马少波等老艺术家强调“字正腔圆”与“身段合一”,流水板的快节奏不等于赶拍,而是通过气息控制让每个字都掷地有声,定军山》中黄忠的“这一封书信来得巧”,流水板配合髯口功、靠旗颤等身段,将老将的豪迈与机敏展现得淋漓尽致,北京版的特色在于“减法”艺术:删减传统戏中冗长的过场,强化流水板的核心唱段,让剧情更紧凑,同时通过“名角挑梁”模式,如李维康、耿其昌等主演的个人魅力,确保艺术品质的稳定性。

上海的京剧流水版则更突出“创新融合的探索”,上海京剧院在88年推出的《曹操与杨修》《潘玉良》等新编剧目中,流水板成为打破传统程式的重要工具,以《曹操与杨修》为例,尚长荣饰演的曹操在“杀了蔡瑁张允后”的流水板唱段中,突破了老生行当的局限,融入花脸的浑厚与架子功的张力,唱腔在保留流水板叙事性的同时,通过半音装饰音、节奏切分等手法,表现出曹操多疑、复杂的内心世界,音乐伴奏上,上海版尝试加入交响乐元素,如流水板背景中用弦乐快速音型模拟心跳,增强戏剧张力,舞台呈现上,则借鉴现代话剧的“无场次”结构,让流水板在不同场景间无缝衔接,如《潘玉良》中“画魂归来”的流水板,结合旋转舞台与灯光变化,将主人公颠沛流离的一生浓缩在几分钟的唱段中,上海版的探索也引发争议,如部分观众认为交响乐伴奏削弱了京剧“三大件”的韵味,但不可否认,其“以现代手法激活传统”的思路,为京剧吸引了大量年轻观众。

两地流水版的差异,本质是京剧艺术“传承”与“创新”两种路径的缩影,北京坚守“移步不换形”的原则,在传统框架内优化;上海则以“敢为天下先”的勇气,拓展京剧的表现边界,这种差异也体现在观众反馈中:北京观众更看重“老味道”的保留,上海观众则对“新形式”接受度更高,但殊途同归,两者都证明了流水板作为京剧“活性基因”的强大生命力——它既能承载《铡美案》中包公的铿锵,也能适配《曹操与杨修》中人性的复杂,关键在于如何用时代语言讲好传统故事。

从历史视角看,1988年京沪京剧流水版的实践,为后续京剧改革提供了宝贵经验,北京的“精炼”启示我们,传统艺术的现代化并非全盘否定,而是抓住核心要素进行优化;上海的“融合”则证明,跨界创新需要尊重京剧的审美本质,避免为创新而创新,当年轻观众通过《王者荣耀》中的京剧皮肤接触流水板旋律,当短视频平台上“京剧流水版”唱段引发二次创作,我们更能体会到88年那场探索的前瞻性——它让京剧流水板这一古老板式,在新时代找到了新的生长点。

相关问答FAQs

Q1:京剧流水板与快板、原板的主要区别是什么?

A1:京剧流水板、快板、原板均属板式变化体,但节奏、功能差异显著,原板为一板一眼(2/4拍),节奏平稳,字疏腔繁,擅长抒情叙事(如《空城计》“我正在城楼观山景”);流水板节奏加快为一板一眼或一板三眼(4/4拍),字多腔少,如流水般连贯,侧重情节推进(如《智取威虎山》“朔风吹”);快板则无板无眼(1/4拍),节奏最快,字密如珠,用于表现紧张、激昂情绪(如《红灯记》“提篮小卖拾煤渣”),简单说,原板“缓”,流水板“畅”,快板“急”。

Q2:1988年京沪京剧流水版的探索对当代京剧传承有何启示?

A2:其核心启示在于“守正创新”的辩证统一,北京的实践表明,传统艺术的根基在于“程式之美”,流水版的现代化需先守“腔调、身段、韵味”之正,再通过精炼节奏、优化叙事适应时代;上海的探索则显示,创新需“以我为主”,如交响乐伴奏、无场次结构等手法,必须服务于京剧“写意性”和“程式化”的审美本质,而非简单叠加现代元素,当代京剧传承需兼顾“老观众”的“老味道”与“新观众”的“新审美”,让流水板等核心板式既能在老戏中“原汁原味”,也能在新创剧目中“老树新枝”。