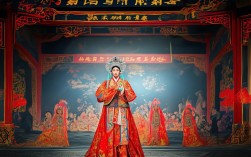

京剧《宰相刘罗锅》是取材于清代历史人物刘墉的传奇故事,由传统京剧《官场斗》《刘墉下南京》等剧目整合改编而成,以刘墉与权臣和珅的斗智斗法为主线,穿插为民请命、惩治贪腐的情节,塑造了一位清廉机智、刚正不阿的“罗锅宰相”形象,该剧自上世纪90年代由北京京剧院创排以来,以诙谐幽默的台词、跌宕起伏的剧情和鲜明的人物塑造,成为当代京剧舞台的经典保留剧目。

剧情梗概

全剧以“清官斗权奸”为核心,分为“官场斗”“梅龙镇”“查账审案”“君臣大义”等场次,开篇以刘墉中状元为引,乾隆帝爱其才,却因他驼背戏称“罗锅”,封其为宰相,此时和珅正得乾隆宠信,权倾朝野,卖官鬻爵、贪赃枉法,刘墉深知和珅为祸,决心为民除害。

“梅龙镇”一折,刘墉微服私访,遇民女被和珅爪牙强抢,遂设计救下民女,并收集和珅罪证。“查账审案”中,刘墉利用和珅修建园林贪墨银两的线索,联合正直官员,在乾隆面前巧妙周旋:先以“民间疾苦”触动乾隆,再以账目漏洞引和珅入局,最终在“君臣对弈”的隐喻中,迫使乾隆下旨查抄和珅家产,结局处,刘墉不求封赏,只愿“还天下一个清平”,其“罗锅”身躯与坦荡胸怀形成强烈反差,彰显“清官”精神内核。

主要人物与行当特色

京剧人物的塑造离不开行当的分工,《宰相刘罗锅》中主要角色的行当设计极具传统韵味,同时融入现代审美,使人物更加鲜活,以下为剧中核心人物一览:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典台词/唱段 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 老生(文丑应工) | 清廉机智、诙谐幽默、不畏权贵 | “我本是卧龙岗上散淡的人”(西皮原板);“清正廉明为百姓,哪怕他乌纱帽上染红尘”(二黄散板) |

| 和珅 | 净角(铜锤花脸) | 贪婪狡诈、仗势欺人、阿谀奉承 | “权势滔天谁敢挡,满朝文武尽称臣”(花脸导板);“刘墉啊刘墉,你与我作对,就是与圣上作对!”(白口) |

| 乾隆帝 | 老生(王帽老生) | 深谋远虑、帝王心术、尚明辨是非 | “江山社稷重如山,清官贪官要明辨”(老生平板);“刘罗锅,你今日赢了和珅,朕倒要看看,你能赢这天下多少不平事!”(白口) |

| 民女张月红 | 旦角(青衣) | 温柔刚烈、身世凄苦 | “强人如虎似狼吞,可怜我弱女有冤无处伸”(青衣慢板) |

注:刘墉一角突破传统老生的严肃形象,融入文丑的诙谐身段(如“罗锅”步态、眼神瞟动的细节),使其既有清官的威严,又有邻家翁的亲切,成为该剧一大亮点。

经典唱段与艺术特色

《宰相刘罗锅》的唱腔设计既保留传统京剧的板式规范,又融入生活化的口语韵味,易于传唱,其中刘墉的“劝千岁杀字休出口”(改编自传统剧目,赋予新词)和“老百姓是那亲父母”等唱段,因旋律流畅、情感真挚,成为观众耳熟能详的“名段”。

该剧艺术特色体现在三方面:一是“雅俗共赏”,将官场斗争的严肃题材与民间俚语、插科打诨结合,如刘墉与和珅对骂时用“您这银子,够买十顶官帽,还带一顶歪的”等调侃,消解了传统京剧的“程式化”距离感;二是“舞美创新”,宫廷布景采用虚实结合的手法,如“金殿对峙”一场,以旋转舞台切换君臣视角,增强戏剧张力;三是“人物反差”,和珅的华丽服饰与刘墉的朴素官袍形成视觉对比,乾隆帝表面威严、内心纠结的复杂性格,也突破了“脸谱化”帝王形象。

相关问答FAQs

问题1:《宰相刘罗锅》中的“罗锅”形象是历史真实吗?

解答:历史上的刘墉(1719-1804)官至体仁阁大学士,以清廉刚正著称,但并无明确记载其驼背。“罗锅”是民间艺术加工的结果,京剧通过这一形象强化其“小人物斗大贪官”的戏剧冲突,罗锅”的身段设计也为演员的身段表演提供了空间,如弯腰时挺直的脖颈、微颤的手指,都成为刻画其内心戏的细节。

问题2:为何京剧《宰相刘罗锅》能成为当代经典?

解答:该剧的成功在于“传统基因”与“现代表达”的融合:严格遵循京剧的“唱念做打”规范,唱腔设计有板有眼,身段表演承袭流派精髓;主题紧扣“反腐倡廉”“民心向背”等现代价值观,人物塑造摆脱“高大全”的刻板,通过刘墉的“小智慧”、乾隆的“帝王术”等复杂人性,引发观众共鸣,幽默诙谐的整体风格,也让年轻观众更容易接受,实现了京剧艺术的“破圈”传播。