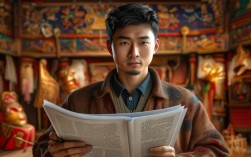

京剧电影《杨七娘》作为传统戏曲艺术与现代电影技术融合的典范,以经典京剧剧目为内核,通过镜头语言的创新演绎,让百年国粹在银幕上焕发新生,影片取材自杨家将经典故事,聚焦杨七娘这位巾帼英雄的形象,既保留了京剧艺术的程式之美,又通过电影化的叙事与视听呈现,拓展了传统戏的传播边界与文化内涵。

杨七娘在传统京剧中原为刀马旦行当的经典角色,作为杨业儿媳、杨七郎之嫂,其故事多与杨家将保家卫国的传奇相关,京剧电影《杨七娘》在传统戏基础上,以“挂帅出征”为核心情节,讲述了北宋时期边关告急,杨业牺牲后,杨七娘摒弃丧夫之痛,毅然接过帅印,率杨家女将突破重围、大破敌军的英雄事迹,影片既保留了“点将”“出征”“破敌”等经典场次,又通过电影叙事逻辑强化了人物的情感弧光——从最初的隐忍悲痛,到临危受命的决绝,再到战场上的英姿飒爽,杨七娘的形象既有传统戏曲中“忠孝节义”的道德坚守,又增添了现代视角下女性力量的独立与觉醒。

在艺术呈现上,京剧电影《杨七娘》实现了“舞台美学”与“电影语言”的深度对话,京剧艺术的程式化表演是影片的灵魂:杨七娘的“唱念做打”严格遵循京剧规范,唱腔以高亢激越的【西皮流水】与深沉悲怆的【二黄导板】结合,展现人物内心的激荡;身段则融合刀马旦的“鹞子翻身”“串翻身”等特技,靠旗翻飞间尽显将帅威仪,枪花翻飞中透出武戏的凌厉,电影镜头则将这些舞台程式放大、细化:特写镜头捕捉演员的眼神流转——杨七娘面对丈夫灵位时的隐忍泪光,与战场上怒目圆睁的杀气形成对比;全景镜头展现战场宏阔,传统戏中“三五人千军万马”的写意想象,通过特效与实景结合转化为具象的烽火狼烟;慢镜头则让武打招式的细节清晰可见,如“打出手”时银枪与绣鸾刀的碰撞,寒光闪烁间既有京剧的夸张美感,又有电影的视觉冲击,影片对京剧服饰与化妆的呈现也堪称精良:杨七娘的凤冠点翠在高清镜头下熠熠生辉,靠旗上的刺绣纹路清晰可辨,传统戏衣的“宁穿破,不穿错”原则被完整保留,让观众得以近距离感受京剧服饰的工艺之美。

从文化价值来看,《杨七娘》不仅是对传统戏的影像化记录,更是对中华优秀传统文化的创造性转化,杨家将故事作为民族精神的重要载体,杨七娘“巾帼不让须眉”的形象,传递了“家国同构”的价值观念——她的出征不仅是为个人复仇,更是为保家卫国、护佑苍生,这种“忠勇”精神在当代仍具有强烈的现实意义,京剧电影这一形式,则打破了传统戏曲“剧场演出”的时空限制:通过银幕传播,京剧艺术得以走进影院、网络平台,触达更广泛的年轻受众;电影技术的介入,也让京剧的“虚拟性”与“程式性”更易被现代观众理解——传统戏中“一桌二椅”的简约布景,通过电影镜头的调度与光影设计,被赋予更丰富的象征意义,既保留了写意美学,又降低了观众的接受门槛,这种“传统为根、创新为翼”的探索,为非遗传承提供了新思路。

以下通过表格对比传统舞台演出与京剧电影《杨七娘》的艺术呈现差异:

| 对比维度 | 传统舞台演出 | 京剧电影《杨七娘》 |

|---|---|---|

| 镜头语言 | 固定视角,观众自行聚焦细节 | 多机位拍摄,特写/全景/慢镜头结合,强化情感与细节 |

| 观众体验 | 现场沉浸感强,距离感明显 | 屏幕聚焦,近距离捕捉演员表情与身段,代入感更强 |

| 时空呈现 | 写意为主,“三五人代表千军万马” | 实景+特效结合,战场宏阔,时空更具体 |

| 传播范围 | 剧场有限覆盖,依赖戏迷群体 | 影院、网络平台传播,覆盖全年龄段受众 |

相关问答FAQs

Q1:京剧电影《杨七娘》在保留传统京剧韵味的同时,做了哪些电影化创新?

A1:影片在“守正”基础上进行“创新”突破:一是叙事上强化人物情感线,增加杨七娘与家人、将士的互动细节,让英雄形象更丰满;二是视听上运用电影语言,如战场戏用全景镜头展现恢弘场面,武打戏用慢镜头凸显动作细节,唱腔部分用环绕音效增强感染力;三是技术融合部分场景采用实景拍摄,辅以数字特效,既保留京剧的写意美学,又提升视觉冲击力,让传统戏更具现代观赏性。

Q2:杨七娘这一角色对当代女性有何启示?

A2:杨七娘“忠勇双全、刚柔并济”的形象,为当代女性提供了多重启示:其一,打破性别刻板印象,在传统“闺阁女性”形象之外,展现女性在责任与担当上的力量;其二,体现“柔韧”智慧——她既有战场上的刚毅,也有对家人的柔情,这种“刚柔并济”的生存哲学,契合现代女性在职场与家庭中寻求平衡的需求;其三,传递“家国情怀”的大格局,个人命运与国家命运紧密相连,这种精神在当代社会仍具有感召力。