花木兰的故事源自北朝民歌《木兰诗》,历经千年演变,从文学形象到戏曲舞台,再到银幕世界,成为跨越时空的文化符号,在中国传统戏曲中,花木兰是“忠孝节义”的典范,其故事被京剧、豫剧、越剧等多剧种演绎,唱念做打间传递着古典美学精神;而电影改编则赋予这一形象现代生命力,从中国本土电影到好莱坞动画,不同文化视角下的花木兰,既保留了替父从军的内核,又注入了时代新意,本文将从戏曲与电影两个维度,剖析花木兰形象的流变与艺术呈现。

戏曲中的花木兰:程式化叙事中的伦理典范

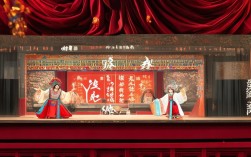

戏曲作为中国传统艺术的集大成者,将花木兰的故事提炼为“忠孝勇节”的伦理模板,在京剧《花木兰》中,剧情以“替父从军”为开端,通过“别家”“从军”“杀敌”“封赏”“归里”五场戏,构建起完整的叙事闭环,开场的“别家”一折,花木兰面对年迈父母和织机,以“阿爷无大儿,木兰无长兄”的唱段道出无奈,西皮慢板的低回婉转与二六板的铿锵顿挫,既表现女儿的柔情,又暗示替父从军的决绝,这种“刚柔并济”的唱腔设计,成为戏曲花木兰的标志性特征。

豫剧大师常香玉1956年主演的《花木兰》,则进一步强化了“家国同构”的主题,为抗美援朝捐献飞机的背景下,常香玉以极具穿透力的豫剧梆子腔,将花木兰的“忠”(对国家的忠诚)与“孝”(对父亲的孝道)融为一体,刘大哥讲话理太偏”的唱段,通过明快流畅的流水板,反驳“女子不如男”的偏见,成为跨越时代的女性宣言,戏曲中的花木兰,其形象塑造高度依赖程式化表演:趟马动作表现行军疾驰,起霸身段展现武将英姿,而“对镜贴花黄”的细节,则以虚拟化的舞台调度,突出“女儿身”与“战士魂”的矛盾统一。

不同剧种对花木兰的演绎各有侧重,越剧《花木兰》更侧重情感细腻,以“女扮男装”的性别错位为戏剧冲突核心,通过“哭坟”“思亲”等唱段,强化其女性身份的隐痛;而秦腔则以其高亢激昂的唱腔,突出战场上的“勇”,如“破阵”一折,花木兰枪挑敌酋的武打场面,火爆热烈,尽显西北戏曲的粗犷风格,总体而言,戏曲花木兰是伦理教化与艺术美学的结合体,其故事结构、人物塑造、表演程式,均深植于中国传统文化的土壤,传递着“移孝作忠”“家国一体”的价值观。

电影中的花木兰:跨媒介叙事下的现代重构

电影作为现代大众媒介,对花木兰的改编突破了戏曲的程式化框架,通过视听语言、叙事节奏与主题深化,赋予故事新的时代内涵,中国本土电影中,1998年马楚成执导的《花木兰》(赵薇饰)首次将故事置于“北魏与柔然战争”的历史背景下,加入了花木兰与副将军文泰的爱情线,使人物更具世俗情感,影片通过“军营训练”“战场救护”等场景,展现花木兰从“普通少女”到“巾帼英雄”的成长弧光,而赵薇灵动的表演,既保留了女儿的娇憨,又凸显了战士的坚毅。

2009年迪士尼动画版《Mulan》则将花木兰推向全球舞台,在保留“替父从军”核心情节的基础上,融入了西方文化价值观,影片新增了“木须龙”这一喜剧角色,通过它的插科打诨调节叙事节奏;以“Reflection”主题曲,直接表达花木兰对自我身份的追寻,将“忠孝”升华为“做真实的自己”,动画中的花木兰不再是被动的伦理符号,而是主动打破性别偏见的独立女性,其“花木兰精神”被解读为“勇气、忠诚与自我认同”,契合了西方个人主义价值观。

2020年迪士尼真人版《花木兰》(刘亦菲饰)则尝试融合中西美学,在视觉呈现上大量借鉴中国水墨画风格,如“雪山行军”场景中,水墨晕染的雪山与写实的铠甲形成虚实结合的意境;在叙事上,删减了爱情线,强化“忠勇真”的主题(对应“信义仁智”的儒家价值观),试图还原文化内核,影片通过IMAX摄影与CG特效,打造出震撼的战场场面,如“万箭齐发”的长镜头,将花木兰的“勇”具象化为视觉奇观,这种“文化拼贴”也引发争议:部分观众认为,西方视角下的改编仍存在对中国文化的简化,如“气”(chi)这一概念的符号化呈现,削弱了传统文化的深层意蕴。

戏曲与电影花木兰的艺术对比

为更清晰地呈现戏曲与电影在花木兰形象塑造上的差异,可从以下维度进行对比:

| 维度 | 戏曲花木兰 | 电影花木兰 |

|---|---|---|

| 艺术载体 | 唱念做打、程式化表演,舞台虚拟性为主 | 视听语言、镜头调度、特效技术,写实性与虚拟性结合 |

| 核心主题 | 忠孝节义、家国同构,强调伦理责任 | 个人成长、性别平等、自我认同,突出个体价值 |

| 叙事结构 | 线性叙事,分场次推进,冲突集中 | 蒙太奇剪辑,多线索交织,节奏快慢交替 |

| 人物塑造 | 类型化英雄,兼具“女丈夫”与“贤淑女”双重特质 | 立体化角色,有内心挣扎与情感复杂性,更贴近现实人 |

| 文化内核 | 深植于儒家文化,传递集体主义价值观 | 跨文化传播,融合中西元素,兼顾普世价值与本土特色 |

从经典到创新的文化传承

戏曲与电影中的花木兰,虽艺术形式迥异,却共同构成了中国文化“守正创新”的生动案例,戏曲以程式化美学固化了花木兰的伦理符号,成为传统文化的“活化石”;电影则通过现代媒介,让这一形象突破地域与时代限制,成为全球性的文化IP,无论是戏曲中的“替父从军,保家卫国”,还是电影中的“打破偏见,做真实自我”,花木兰故事的核心精神——对家庭的责任、对国家的担当、对自我的超越——始终未变,这种精神内核的稳定性与艺术表达的多样性,正是花木兰故事能够跨越千年、持续打动人心的根本原因。

FAQs

戏曲中的花木兰与迪士尼电影中的花木兰在文化表达上有何差异?

答:戏曲花木兰深植于儒家文化,强调“忠孝节义”的伦理秩序,人物塑造类型化,唱念做打的艺术形式服务于伦理教化,传递的是集体主义价值观;迪士尼电影中的花木兰则融入西方个人主义,主题聚焦“自我认同”与“性别平等”,通过喜剧角色、流行音乐等现代元素增强娱乐性,文化表达上更注重普世价值,但也因对东方文化的简化而引发争议。

为什么花木兰的故事能跨越戏曲和电影两种媒介,成为经典IP?

答:花木兰故事的经典性源于其内核的普适性:替父从军的“孝”与保家卫国的“忠”具有跨文化共鸣,女扮男装的“性别错位”与“自我成长”则契合不同时代对个体价值的探讨,戏曲以程式化美学赋予其文化厚度,电影以现代媒介拓展其传播广度,两者共同完成了从“传统符号”到“现代IP”的转化,使花木兰既能承载文化记忆,又能回应时代命题,因而具有持久的生命力。