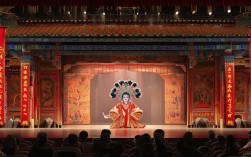

豫剧版樊梨花作为传统戏曲中的经典剧目,承载着中原文化的深厚底蕴,以独特的艺术魅力塑造了一位文武双全、情深义重的巾帼英雄形象,在豫剧舞台上,樊梨花的故事被赋予了浓郁的地方特色和人文情怀,其改编演绎既保留了传统戏码的核心精神,又融入了豫剧声腔、表演、舞美的独特优势,成为观众心中不可替代的经典。

剧情改编:从传奇叙事到情感共鸣的深化

樊梨花的故事源于唐代说书话本,历经元明戏曲的演变,在豫剧中形成了以“征西”“招亲”“三休三请”为核心的经典叙事框架,豫剧版在改编中尤为注重“情”与“理”的交织,既保留了樊梨花“寒江关招亲”“刀劈三关”“大破飞龙阵”等关键情节,又强化了人物内心的情感冲突与成长弧光。

传统版本中樊梨花与薛丁山的“三休三请”多聚焦于伦理纲常,而豫剧版则通过细腻的心理刻画,将这一情节转化为女性对自我价值的坚守与对爱情的执着,在《三上锁》一折中,樊梨花面对薛丁山的误解与休弃,没有一味哭闹,而是以“帅印为凭”“军令如山”的刚毅,展现了她作为元帅的担当,同时通过“慢板”唱腔“三休书字字如刀割,割不断我对丁山的情丝多”,将女英雄的柔肠与铁骨融为一体,让观众在激烈的外部冲突中感受到人物的深情。

豫剧版对“家国大义”的诠释更具层次感,樊梨花从“叛将之女”到“唐室栋梁”的转变,不仅是身份的跨越,更是对“忠孝节义”的重新定义,她挂帅征西时,既有“保家卫国”的豪情(导板“提刀跨马威风凛凛”,快板“踏平西番定乾坤”),也有对百姓疾苦的体恤(念白“将士们辛苦了,百姓们盼归乡”),这种“英雄气”与“儿女情”的平衡,使人物形象更加丰满立体,超越了传统“高大全”的英雄范式。

人物塑造:刚柔并济的立体英雄

樊梨花在豫剧中的塑造,打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,呈现出“刚柔并济、智勇双全”的复合特质,这一特质通过豫剧独特的行当分工与表演程式得以淋漓尽致地展现。

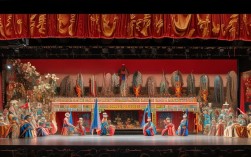

从行当来看,樊梨花以“刀马旦”应工,兼具“武旦”的英武与“闺门旦”的婉约,武戏中,她身扎靠旗、手执银枪,通过“趟马”“对刀”“鹞子翻身”等高难度动作,展现战场上的飒爽英姿,刀劈三关》中,樊梨花为救薛刚,单骑闯阵,连续劈关斩将,演员通过“蹦子”“旋子”等技巧,配合武场的急急风与锣鼓点,营造出紧张激烈的战场氛围,让观众直观感受到“巾帼不让须眉”的气势。

文戏中,樊梨花则更多展现“闺门旦”的细腻情感,在《寒江关》招亲一折中,面对父亲樊洪的反对与薛丁山的试探,她通过“水袖功”的运用(如“掩袖”“翻袖”),配合“二八板”的唱腔“爹娘啊女儿终身事非儿戏,薛丁山虽傲气他是栋梁材”,将内心的纠结、坚定与柔情层层递进,既有大家闺秀的矜持,又有敢于打破礼教的勇气。

尤为值得一提的是,豫剧版樊梨花并非“完美英雄”,她有冲动(如误中飞龙阵)、有委屈(如三休时的愤懑),更有对爱情的执着与对自我价值的追问,这种“不完美”反而让人物更具真实感,让观众在敬佩其英雄气概的同时,更能共情其作为普通女性的情感世界。

艺术特色:豫剧声腔与表演的深度融合

豫剧版樊梨花的魅力,很大程度上源于豫剧声腔与表演艺术的完美结合,豫剧以“唱、念、做、打”并重,而樊梨花这一角色恰好为四功的综合展示提供了绝佳载体。

声腔方面,豫剧的“豫东调”“豫西调”在樊梨花唱段中交替运用,形成刚柔对比,表现战场豪情时,多用“豫东调”的“真嗓假唱”,高亢激越,如“帅字旗飘如云霞,银枪一扫定天涯”;而表现内心柔情时,则转为“豫西调”的“假嗓拖腔”,低回婉转,如“月儿弯弯照寒江,梨花泪洒枕边凉”,豫剧特有的“哭板”“滚板”被用于表达人物悲痛,如《三请樊梨花》中,薛丁山三请被拒,樊梨花以“哭板”唱“丁山你休将梨花怨,一腔痴心付东流”,字字泣血,催人泪下。

表演方面,豫剧的“身段”“做派”与人物性格高度契合,樊梨花的“帅旦”身份要求动作端庄大气,如“扎势”“整冠”“亮相”等程式,既要体现元帅的威严,又要不失女性的柔美,在《大破飞龙阵》中,演员通过“翎子功”表现樊梨花被困时的焦虑(翎子颤抖、甩动),通过“枪花”“背花”等技巧展现武艺的高超,配合眼神的运用(怒目圆睁、凝眉思索),将人物临危不乱、智勇双全的特点刻画得入木三分。

舞美与音乐方面,豫剧版樊梨花注重传统与现代的平衡,舞台布景多采用虚实结合的手法,如“寒江关”以简约的船桨与水纹布景,配合灯光的蓝调,营造出凄清的氛围;而“战场”则以武场的锣鼓、唢呐的激烈节奏,配合演员的翻腾跳跃,形成强烈的视觉冲击,音乐伴奏中,板胡的高亢、笙笛的悠扬,与豫剧唱腔相得益彰,既保留了传统韵味,又增强了戏剧的感染力。

文化内涵:忠义观与女性意识的现代诠释

豫剧版樊梨花之所以历久弥新,根本在于其承载的文化内涵超越了时代,既体现了中原文化“忠义为本”的核心价值观,又蕴含着对女性意识的深刻思考。

从“忠义”层面看,樊梨花对唐王朝的忠诚、对将士的情义、对家人的孝道,构成了传统道德的完美体现,她挂帅征西,并非为个人功名,而是“为了黎民百姓安”,这种“家国同构”的价值观,与中原文化“修身齐家治国平天下”的理想高度契合。

从“女性意识”层面看,樊梨花打破了传统“男主外、女主内”的性别分工,以“女性统帅”的身份登上历史舞台,她不仅能在战场上“斩将夺旗”,更能在情感中“坚守自我”,这种“既可征战四方,亦可温柔如水”的形象,正是对传统女性角色的突破,在当代语境下,樊梨花所代表的“独立、自信、担当”精神,依然具有强烈的现实意义,激励着女性追求自我价值的实现。

豫剧版樊梨花人物性格层次表

| 性格维度 | 具体表现 | 剧目片段/唱腔例子 |

|---|---|---|

| 刚毅威猛 | 挂帅征西、军纪严明、战场杀敌 | 《刀劈三关》“提刀跨马威风凛凛”,快板唱段展现元帅威严 |

| 柔情似水 | 对薛丁山的深情、对亲人的牵挂 | 《三上锁》“三休书字字如刀割”,慢板唱段流露女性柔情 |

| 智勇双全 | 善用兵法、临危不乱、破解阵法 | 《大破飞龙阵》“摆下龙门巧布阵”,念白与动作结合展现智慧 |

| 忠义担当 | 保家卫国、体恤将士、坚守大义 | 《征西》“为了黎民百姓安”,导板唱段体现家国情怀 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧版樊梨花与其他剧种(如京剧、越剧)的樊梨花有何不同?

A:豫剧版樊梨花更侧重“接地气”的真实感与生活化表达,相较于京剧的“程式化”(如京剧樊梨花更重“功架”与“京腔”的韵味),豫剧以“真声唱法”为主,唱腔质朴豪放,贴近河南方言的韵律,情感表达更为直接浓烈;相较于越剧的“婉约派”(如越剧樊梨花多偏重“闺怨”与“抒情”),豫剧版强化了“武戏”的分量,通过高难度的武打动作展现战场气势,同时将“文戏”的情感冲突与豫剧的“悲情”特色结合,形成“刚柔并济”的独特风格,豫剧版在台词中融入了大量中原民俗元素,如“中”“咋整”等方言词汇,使人物更具乡土气息。

Q2:当代豫剧版樊梨花如何吸引年轻观众?

A:当代豫剧版樊梨花通过“守正创新”吸引年轻观众,具体体现在三个方面:一是内容改编现代化,在保留传统剧情主线的基础上,压缩冗长唱段,增加节奏感强的武戏与情感冲突,如加入樊梨花与女兵的互动情节,展现女性团队的互助精神;二是舞台呈现创新,运用多媒体技术(如LED背景展现战场实景)、灯光舞美(如冷暖色调对比烘托情绪),结合现代编舞(如融入现代舞的“旋转”“跳跃”元素),增强视觉冲击力;三是传播方式年轻化,通过短视频平台发布经典唱段片段(如“刀劈三关”的武打场面),联合高校开展“戏曲进校园”活动,改编符合年轻人审美的“国风”版本(如加入流行音乐元素),让传统戏曲以更时尚的面貌走进年轻群体。