《窦娥冤》作为中国古典悲剧的巅峰之作,由元杂剧大家关汉卿创作,历经七百余年传唱不衰,而豫剧作为河南最具代表性的地方剧种,以其高亢激越的梆子腔和质朴生动的表演,让这部经典在中原大地上焕发出独特的艺术魅力,豫剧《窦娥冤》既保留了原著“感天动地”的核心精神,又融入了地方戏曲的审美特质,成为河南观众心中不可替代的“大戏”。

从背景来看,关汉卿笔下的窦娥诞生于元代社会底层,她的悲剧是封建吏治腐败与礼教压迫的集中体现,豫剧改编时,更注重将这种悲剧性与河南民间的生活情感相连接,比如窦娥被卖作童养媳的无奈、与蔡婆婆相依为命的温情、面对冤屈时的刚烈,都通过豫剧特有的“乡土语言”和“生活化表演”变得可感可知,河南方言的质朴直白,让窦娥的唱词如“没来由犯王法,不提防遭刑宪”更具穿透力,仿佛就是邻家女儿在哭诉命运的不公。

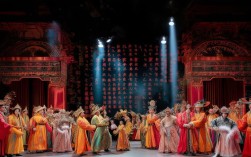

在剧情铺陈上,豫剧《窦娥冤》遵循原著“楔子—开端—发展—高潮—结局”的经典结构,但节奏更为紧凑,冲突更为集中,开篇窦娥的“劝世”唱段,以豫东调的明快展现其孝顺本性;流氓张驴儿父子闯入后,通过“对骂”“对峙”等场面,河南梆子腔的“炸音”与“快板”将市井小人的无赖与窦娥的贞烈形成强烈对比;而“刑场三誓”作为全剧高潮,豫剧则通过“慢板”的拖腔与“垛板”的急促交替,将窦娥从悲愤到绝望再到不甘的情感层层推进,尤其是“血溅白练”时,演员甩发的“发功”与眼神的“凝滞”,配合梆子板的“煞板”,让舞台瞬间陷入死寂,随后爆发的“六月飞雪”唱段,以豫西调的苍凉婉转,将天怒人怨的情绪推向顶点。

| 对比维度 | 元杂剧《窦娥冤》 | 豫剧《窦娥冤》 |

|---|---|---|

| 体制 | 一本四折一楔子,一人主唱 | 多场次,角色分行当(生旦净丑),轮唱对唱 |

| 唱腔 | 北曲为主,格律严谨 | 梆子腔体系,分豫东调(高亢)、豫西调(婉转) |

| 表演重点 | 重曲词文学性,以“唱”为主 | 唱做结合,身段、念白更具生活化 |

| 语言 | 元代书面语 | 河南方言,口语化、接地气 |

豫剧《窦娥冤》的艺术魅力,还在于其对“程式化表演”的创造性转化,比如窦娥被屈打成招的“打棍”场面,演员通过“跪步”“甩袖”“抢背”等程式化动作,结合梆子腔的“哭腔”,将酷刑的痛苦与冤屈的压抑外化为可视的舞台形象;而窦天章为女申冤时,通过“髯口功”“水袖功”的配合,展现官员的威严与父女相认时的悲喜交加,既符合戏曲“虚实相生”的美学原则,又让河南观众感受到熟悉的“乡土表演逻辑”。

从文化意义看,豫剧《窦娥冤》不仅是经典的传承,更是民间情感的载体,河南地处中原,历史上饱经战乱与苦难,百姓对“公平正义”的渴望尤为强烈,窦娥的“三桩誓愿”之所以能引发共鸣,正是因为它寄托了底层民众对“善恶有报”的朴素信仰,而豫剧以地方戏的形式将这种信仰传播开来,让“窦娥冤”成为河南文化中“反抗压迫”的符号,至今仍在乡村庙会、城市剧场中引发掌声与泪水。

FAQs

Q1:豫剧《窦娥冤》与其他剧种(如京剧)的表演有何不同?

A1:唱腔上,豫剧以梆子腔的高亢激越见长,京剧则以西皮二黄的婉转华丽为主;表演风格上,豫剧更贴近民间生活,身段质朴粗犷,念白多用河南方言,而京剧更注重“写意”与“程式”的精致化,念白以“韵白”为主;情感表达上,豫剧擅长通过“哭腔”“炸音”直抒胸臆,京剧则更讲究“含蓄内敛”,通过眼神、水袖的细微变化传递情绪。

Q2:《窦娥冤》中的“三桩誓愿”在豫剧中是如何通过舞台效果呈现的?

A2:“血溅白练”通过红色绸缎从刑场高处垂落,配合灯光模拟血迹浸染的效果,演员在“煞板”瞬间定格,突出视觉冲击;“六月飞雪”则用干冰营造雪花飘洒的景象,演员身着单衣在寒风中颤抖,结合豫西调的慢板拖腔,强化“酷暑飞雪”的反差感;“大旱三年”以背景投影枯黄的土地、龟裂的河床,配合鼓声的由缓到急,将天怒人怨的氛围推向高潮,让观众在视听结合中感受窦娥的冤屈与不屈。