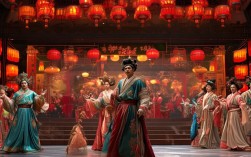

在中国戏曲电影的长河中,越剧电影《花烛泪》以其细腻的情感刻画、浓郁的民族韵味和深刻的人文关怀,成为1980年代戏曲电影的代表作之一,这部由长春电影制片厂于1982年摄制的影片,改编自越剧传统剧目《庵堂认母》,由郭维执导,傅全香、范瑞娟两位越剧表演艺术家领衔主演,不仅将舞台上的经典故事搬上银幕,更通过电影语言的创新,让传统戏曲的艺术魅力在光影世界中绽放新的光彩。

影片的故事背景设定在封建礼教森严的古代,围绕女主角金定与儿子玉龙之间“母在不认,认母别离”的悲剧展开,金定自幼与表哥青梅竹马,却因门第之差被迫嫁入富商之家,新婚之夜,丈夫突发急症身亡,婆婆迁怒于她,将其逐出家门,身怀六甲的金定走投无路,在尼姑庵生下儿子玉龙后,为保其性命,忍痛将孩子托付给婆婆抚养,自己则削发为尼,法号“静修”,十八年后,玉龙长大成人,勤奋好学,金定在庵堂中偶然得知玉龙就是自己的亲生骨肉,渴望相认,却又惧怕封建礼教的束缚和婆婆的责难,在庵堂之中,母子相认的瞬间被婆婆撞见,金定为护全儿子前程,再次选择隐忍,独自承受骨肉分离的痛苦,在青灯古佛旁了此残生。

影片的艺术成就,首先在于两位主演对角色塑造的极致演绎,傅全香饰演的金定,以其“傅派”唱腔的婉转细腻,将人物内心的悲苦、隐忍与母爱展现得淋漓尽致,无论是新婚之夜突遭变故时的惊慌无助,还是十八年后初见儿子时的激动与克制,抑或是认母时刻的矛盾与决绝,傅全香的眼神、身段与唱腔都充满了感染力,让观众仿佛能穿透银幕,触摸到角色灵魂的震颤,范瑞娟饰演的婆婆,则以其“范派”唱腔的刚柔并济,塑造了一个固执、严厉却又内心复杂的母亲形象,她对金定的刻薄源于对儿子的保护,对金定的误解背后是封建家长制的权威,范瑞娟通过精准的表演,让这一反派角色并非简单的“恶”,而是带有时代悲剧色彩的人物。

在电影语言的运用上,《花烛泪》突破了传统戏曲舞台的局限,通过镜头调度、场景设计与光影对比,增强了故事的视觉冲击力和情感张力,影片开场的“花烛夜”场景,以暖色调的光影和喜庆的婚嫁布置,营造出短暂的幸福氛围;而丈夫猝然离世后,镜头迅速切换至冷色调的灵堂,红烛泪尽与白幡飘扬的对比,暗示了金定命运的急转直下,在“庵堂认母”的高潮段落,导演采用特写镜头捕捉金定颤抖的双手、含泪的双眼和玉龙困惑的表情,配以低回婉转的二胡伴奏,将母子相认的悲喜交加推向极致,影片对越剧舞台表演的“写意性”与电影的“写实性”进行了巧妙融合:既保留了戏曲程式化的身段、唱腔和念白,又通过实景拍摄(如江南水乡的古镇、古朴的尼姑庵)增强了故事的真实感,让观众在欣赏戏曲韵味的同时,更能沉浸于剧情之中。

作为一部改编自传统剧目的戏曲电影,《花烛泪》不仅是对越剧艺术的传承,更是对封建礼教下女性命运的深刻反思,金定的悲剧,不仅是个人爱情的破灭,更是整个时代对女性价值的压抑——她无法自主婚姻,无法守护孩子,甚至连认子的权利都被剥夺,影片通过金定的遭遇,撕开了封建伦理温情脉脉的面纱,揭示了其“吃人”的本质,影片也并非简单的批判,而是通过金定的隐忍与牺牲,展现了女性在苦难中的坚韧与伟大,这种复杂的人物塑造,让影片超越了时代局限,至今仍能引发观众的共鸣。

《花烛泪》自上映以来,便获得了广泛好评,先后获得文化部优秀影片奖、第五届电影百花奖最佳戏曲片提名等多项荣誉,成为越剧电影史上的经典之作,它不仅让傅全香、范瑞娟等艺术家的表演艺术通过银幕得以永恒留存,更为戏曲电影的现代化探索提供了宝贵经验——如何在尊重戏曲传统的同时,运用电影语言拓展艺术表现力,让古老的艺术形式与现代观众对话。

制作信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 片名 | 《花烛泪》 |

| 导演 | 郭维 |

| 主演 | 傅全香(饰 金定)、范瑞娟(饰 婆婆) |

| 类型 | 戏曲片/越剧片 |

| 上映时间 | 1982年 |

| 制片厂 | 长春电影制片厂 |

| 改编来源 | 越剧传统剧目《庵堂认母》 |

| 获奖情况 | 文化部优秀影片奖、第五届电影百花奖最佳戏曲片提名 |

相关问答FAQs

Q:《花烛泪》中的“花烛泪”有何象征意义?

A:“花烛泪”是影片的核心意象,既指新婚之夜的红烛燃烧滴落的蜡泪,象征着金定短暂而破碎的婚姻幸福;也隐喻着金定一生的血泪——被命运捉弄的痛苦、骨肉分离的悲戚,以及在封建礼教下压抑的泪水,红烛本是喜庆的象征,但在影片中却成为悲剧的见证,这种强烈的反差深化了影片的情感内涵,也凸显了女性在封建时代无法自主命运的无奈。

Q:《花烛泪》为何能成为戏曲电影的经典?它在艺术上有何创新?

A:《花烛泪》成为经典,首先源于其深刻的人文主题和动人的情感内核,通过金定的悲剧命运引发观众对封建礼教的反思;傅全香、范瑞娟两位艺术家的表演炉火纯青,将越剧流派特色与人物情感完美融合,展现了戏曲表演的最高水准,在艺术创新上,影片突破了舞台剧的时空限制,通过电影镜头语言(如特写、蒙太奇)和实景拍摄,增强了故事的视觉真实感和情感冲击力;它既保留了戏曲“唱念做打”的程式化美感,又融入了电影的叙事节奏,实现了戏曲艺术与电影艺术的有机统一,为戏曲电影的现代化探索提供了成功范例。