吴玉璋(1922-2015),京剧老生演员,余派艺术的重要传承人,以其醇厚隽永的唱腔、精准细腻的表演,在京剧界享有“余派正宗”的美誉,他出生于北京梨园世家,自幼受京剧艺术熏陶,12岁入科班学艺,先后师从贯大元、李少春等名家,打下坚实的文武老生基础,在长达70余年的艺术生涯中,他不仅继承了余派艺术的精髓,更在表演实践中形成了独特的艺术风格,成为连接传统与现代京剧艺术的重要桥梁。

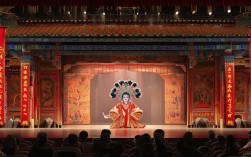

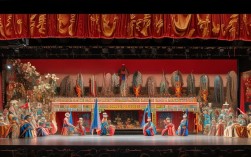

新中国成立后,吴玉璋加入中国京剧院(现国家京剧院),成为剧团骨干演员,他先后在《四郎探母》《捉放曹》《空城计》《定军山》等传统戏中担任主角,塑造了杨四郎、陈宫、诸葛亮、黄忠等经典形象,这些角色各具特色:杨四郎的思母之情、陈宫的悔恨与无奈、诸葛亮的从容与智慧、黄忠的豪迈与自信,都在他的演绎中栩栩如生,20世纪60年代,他参与新编历史剧《杨门女将》的创作,饰演寇准一角,以沉稳大气的表演和醇厚的唱腔,为这一角色注入了独特的艺术魅力,成为该剧的经典诠释之一,1980年代,他担任中国京剧院艺术指导,致力于挖掘整理传统剧目,指导青年演员,为京剧传承倾注了大量心血。

作为余派传人,吴玉璋深得余叔岩“脑后音”“云遮月”的唱腔精髓,他的唱腔刚柔并济,韵味醇厚,字正腔圆,尤以“擞音”“擞腔”运用自如见长,在演唱中,他注重“以情带声”,无论是《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的悲愤,还是《空城计》中“我正在城楼观山景”的洒脱,都能通过唱腔的起伏变化,精准传达人物的情感状态,表演上,他主张“形神兼备”,眼神运用精准,身段挺拔稳健,举手投足间尽显老生演员的儒雅与气度,例如在《定军山》中,他通过“起霸”“趟马”等程式化动作,结合眼神的配合,将老将黄忠“不服老”的性格特征展现得淋漓尽致,既有传统功底的扎实,又融入了个性化的理解,形成了“稳、准、精、深”的艺术风格。

为了更直观展现吴玉璋的艺术成就,以下是其代表剧目与角色特色概览:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | 唱腔苍凉悲壮,念白充满“京味”,通过“见娘”“别母”等场次,将杨四郎身世飘零的矛盾心理刻画入微 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 表演层次分明,从曹操误杀吕伯奢时的震惊,到逃亡途中对曹操的失望,情绪转换自然,唱腔“散板”部分尤显功力 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 唱腔沉稳大气,眼神中透出智慧与镇定,通过“抚琴”“观书”等细节,将老臣的从容与胆识演绎得恰到好处 |

| 《定军山》 | 黄忠 | 唱腔高亢激越,身段矫健,结合“刀花”“亮相”等技巧,展现老将黄忠的豪迈与自信,被誉为“黄忠活化石” |

吴玉璋一生致力于京剧艺术的传承与推广,他不仅在舞台上精益求精,更将多年经验归纳为系统的教学方法,先后收徒十余人,其中张建国、陈少云等已成为当今京剧老生领域的名家,他参与整理了《余叔岩唱腔选》《京剧老生表演教程》等著作,为后人留下了宝贵的艺术资料,晚年,他还积极参与京剧进校园、社区演出等活动,通过现场讲解、示范表演等形式,让更多年轻人了解和喜爱京剧,为京剧艺术的普及与发展作出了重要贡献。

相关问答FAQs:

吴玉璋的唱腔为何被评价为“余派正宗”?

解答:吴玉璋自幼师从余派名家,深得余叔岩唱腔精髓,他的唱腔注重“脑后音”的共鸣与“云遮月”的韵味,字头清晰、字腹饱满、字尾归韵,尤其在“擞音”“擞腔”的运用上,既保留了余派“巧而不浮、帅而不飘”的特点,又融入了自己的理解,形成了醇厚隽永、刚柔并济的风格,他强调“以情带声”,将人物情感与唱腔技巧完美结合,使得唱腔不仅具有技术层面的规范,更富有感染力,因此被公认为“余派正宗”的代表人物之一。

吴玉璋对京剧传承有哪些具体贡献?

解答:吴玉璋的传承贡献主要体现在三个方面:一是教学育人,他系统传授余派老生技艺,注重“基本功”与“人物塑造”的结合,培养了张建国、陈少云等一批优秀演员,为京剧界输送了骨干力量;二是剧目整理,他参与挖掘整理了《捉放曹》《空城计》等传统剧目,并编撰《余叔岩唱腔选》等著作,保存了珍贵的艺术资料;三是推广普及,晚年通过京剧进校园、社区演出、电视讲座等形式,扩大了京剧的影响力,让更多年轻人了解京剧的艺术魅力,推动了京剧艺术的代际传承与创新发展。